如今的展覽展位已從靜態展示升級為動態的互動體驗。為了吸引注意力并促進參與,展覽設計必須注重清晰的敘事、沉浸式互動和視覺簡潔性。開放式的布局、精心布置的燈光和極簡的裝飾能有效突出核心展品。

融入本地藝術、無障礙功能和適應性設計元素,可以確保包容性和文化相關性。當代展覽設計強調感官互動、情感共鳴和可持續性,這些理念在藝術、科學和時尚等多個領域都至關重要。以下是這些創新方法如何將展覽轉變為與多元觀眾深度連接的沉浸式環境。

1. 為數字互動而設計

沉浸式技術將展位提升為動態的互動空間。虛擬現實(VR)讓訪客沉浸在品牌敘事或產品演示中,而增強現實(AR)則將數字內容疊加在實體展品上。這種虛實結合的方式創造出層次豐富且引人入勝的體驗。

觸控屏和運動傳感器鼓勵訪客自主探索,主動與展品互動。這些工具將被動觀看轉化為有意義的互動,延長停留時間并創造難忘瞬間。通過融入沉浸式技術,展位不再只是展示平臺,而是激發好奇心、深化品牌連接并給每位訪客留下深刻印象的互動體驗。

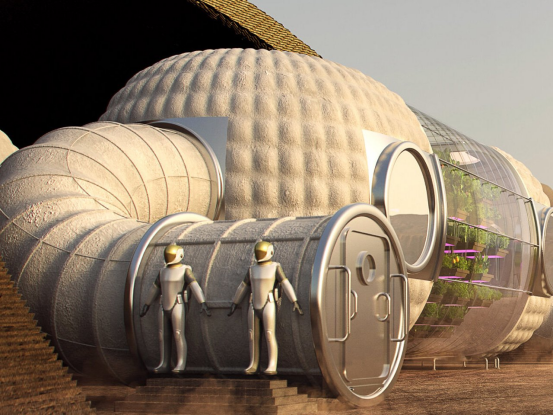

華盛頓特區約翰·肯尼迪中心的“地球到太空”藝術節展示了融合藝術、科學與太空探索的前瞻性作品。福斯特建筑事務所呈現了“從地球到太空再返回”展覽,包括3D打印的月球棲息地模型和火星建造影片;藝術家蔡國強則帶來AI驅動的互動裝置《跨物種情書》,以火藥繪畫模擬煙花效果并邀請訪客參與。該藝術節是肯尼迪中心紀念登月遺產的十年計劃之一,旨在通過創意與科技的融合,激發人們對地球、太空和未來的新思考。

2. 可持續策略

可持續性不僅是趨勢,更體現了品牌對責任創新的承諾。選擇再生木材、可降解織物或回收金屬搭建展位,能直觀傳遞環保理念。節能LED照明既降低能耗,又提升視覺吸引力。

用動態數字屏替代紙質手冊,減少浪費且便于內容更新。采用綠色材料和模塊化結構確保展位可重復利用,降低活動碳足跡。深思熟慮的可持續設計不僅能減少環境影響,還能塑造品牌的前瞻性和道德形象。

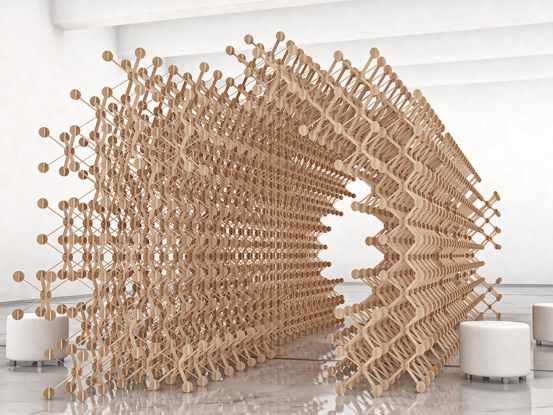

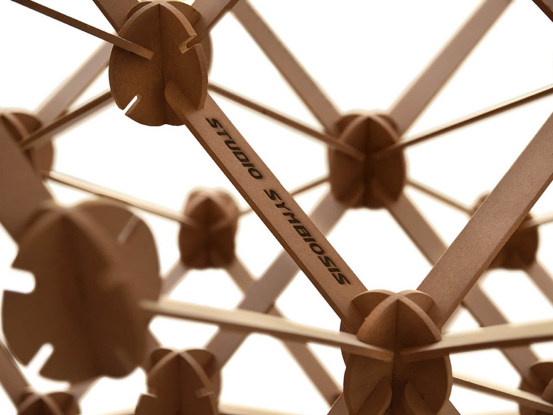

Studio Symbiosis設計的Plexus系統通過模塊化節點和連接件,支持上千種展位組合。受捕蠅草啟發,該結構可快速拆裝和平鋪運輸,既減少廢棄物又保持創意靈活性。

2025年倫敦設計節上,奧雅納的“再生未來”展覽展示了菌絲頭盔、咖啡杯珊瑚燈等創新設計,以及能監測生態數據的無人機。這些項目描繪了人與自然和諧共生的愿景。

3. 多感官體驗

多感官設計讓展位成為難忘的體驗。醒目的色彩、LED墻或全息投影吸引視線;環境音效或產品聲音片段增強代入感;可觸摸的材質鼓勵親手探索。若加入品牌專屬氣味(如咖啡香或精油),更能通過嗅覺加深記憶。

這種感官疊加超越了視覺范疇,通過刺激多重感官提升沉浸感,讓觀眾在離開展位后仍能回味細節。

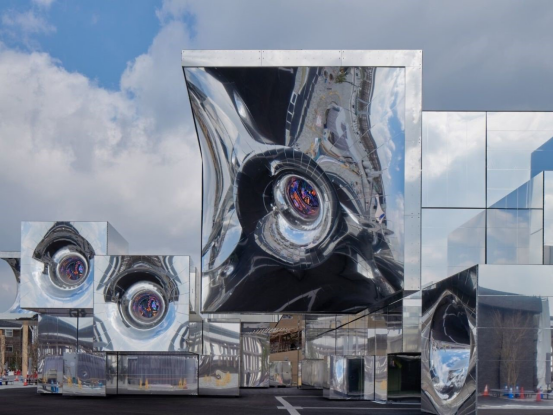

2025年大阪世博會的null2展館通過鏡面膜和數字替身技術,打造出隨風流動的智能空間。訪客可通過機器人或AR遠程參與,使建筑成為“會呼吸”的互動界面。

4. 模塊化靈活性

模塊化設計為展位提供高性價比的靈活解決方案。輕量化組件易于適應不同場地,節省運輸和搭建時間。可調節的墻面、隔斷和燈光系統能快速切換主題,保持內容新鮮度。

這種設計不僅延長展位生命周期,還支持多樣化敘事,正成為展覽行業的主流選擇。

MVRDV設計的Portlantis由五個可拆卸的螺旋模塊組成,通過風力發電實現能源自給。其建材可完全回收,展現了可持續建筑的未來。

5. 講故事的魔力

通過精心設計的展陳序列講述品牌故事。結合互動拍照亭、現場演示或游戲化數字體驗,輔以符合品牌調性的視頻,打造清晰的敘事線。

利用燈光、音效和空間動線引導訪客探索,不僅能強化記憶點,更能引發情感共鳴,深化品牌聯結。

路易威登在巴黎藝術博覽會上用弗蘭克·蓋里的魚形燈和幾何拱門,呈現了建筑與奢侈品的20年跨界對話,其展品包括受古根海姆博物館啟發的限量手袋。

結語

成功的展位設計超越視覺層面,通過融合這些創新元素,創造與訪客深度連接的沉浸式體驗,讓每次參展都令人難忘。

精選文章:

“我們需要更多設計師進化為超級創意人才”:如何打造面向未來的品牌