目 ?錄

1. 從「哥譚市」到「科技之都」

2. 謀定而后動:制度與設計的協同更新

3. 公共空間運營:從「困境」到「盤活」

4. 開放街區,釋放城市活力

5. 科技回歸都市,城市更新的經濟效應

6. 城市更新是一場「經濟更新」

改編自華高萊斯「張洺睿」研究成果《從水泥森林到活力社區:街區化如何重塑紐約》作者 | 1/6圖片工作室

在中國城市化進程邁入「下半場」的今天,城市更新已成為撬動內需增長、重塑經濟活力的關鍵引擎。

2023年,國務院發布《關于在超大特大城市積極穩步推進城中村改造的指導意見》,而到了2024年底,中央經濟工作會議更是強調了「加力實施城中村和危舊房改造」的重要性。

今年5月,國務院辦公廳又印發了《關于持續推進城市更新行動的意見》,要求轉變城市開發建設方式,建立可持續的城市更新模式和政策法規,大力實施城市更新。這標志著我國城市發展正式從「增量擴張」轉向「存量提質」。面對這一轉型,如何平衡歷史文脈與現代功能的需求?又如何確保城市更新能夠真正惠及民生,并激發消費潛力,助力經濟轉型?

城市更新成為城市的發展的必選動作

這些問題,紐約的城市更新實踐或許能給我們答案。

01

從「哥譚市」到「科技之都」

MEASURE THE WORLD

回溯至上世紀50年代,紐約的城市發展面臨嚴峻挑戰。彼時,郊區化浪潮席卷美國,紐約人口大量外流,流失比例達10%。與此同時,制造業逐漸衰落,失業問題加劇,社會治安惡化,紐約一度被戲稱為「現實版哥譚市」。

然而,這座城市通過城市更新制度創新與精細化設計,成功實現逆襲。

如今,漫步2025年的紐約曼哈頓街頭,城市更新正悄然改變城市格局:四分之一的汽車空間被重新分配給步行廣場和社區公園;多米諾公園的濱水步道旁,開發商因承諾「永久免費開放」而獲得容積率獎勵;

DUMBO區的程序員與藝術家共享著由廢舊廠區改造的創意走廊;「硅巷」從熨斗大樓區域逐步拓展,已涵蓋曼哈頓中下城和布魯克林,聚集了超過9000家科技初創公司,發展成為重要的科技創新高地……

DUMBO創新區

這些變化背后,反映出城市更新的本質不僅是空間的更替,更是產業重構、制度創新與滿足大眾需求之間的動態平衡。紐約在這場復雜的博弈中,精準把握關鍵要素,實現了從「工業銹帶」到「創新走廊」、從「擁堵之城」到「步行天堂」的華麗轉變。

02

謀定而后動:

制度與設計的協同更新

MEASURE THE WORLD

二戰結束后,城市大規模重建需求減少。1974年,尼克松政府終止聯邦城市重建計劃,并頒布《城市更新目錄》,鼓勵城市基于原有風貌進行更新改造。

紐約敏銳洞察到街區復興的潛力,認為其既能實現「低成本高回報」的城市更新目標,又有助于解決人口流失問題。在推進城市更新前,紐約進行了充分且全面的前期準備。

曼哈頓下城區劃出混合用途區,用于更新實踐

(來源:網絡開放平臺)

1.?自上而下的激勵制度:

公私利益的平衡機制

上世紀60年代的《紐約區劃決議案》,雖對城市功能分區、土地用途、建筑密度及鼓勵制度有所規定,但隨著城市發展,已難以滿足新的需求。于是,更具針對性的《紐約市1975版區劃條例》應運而生。

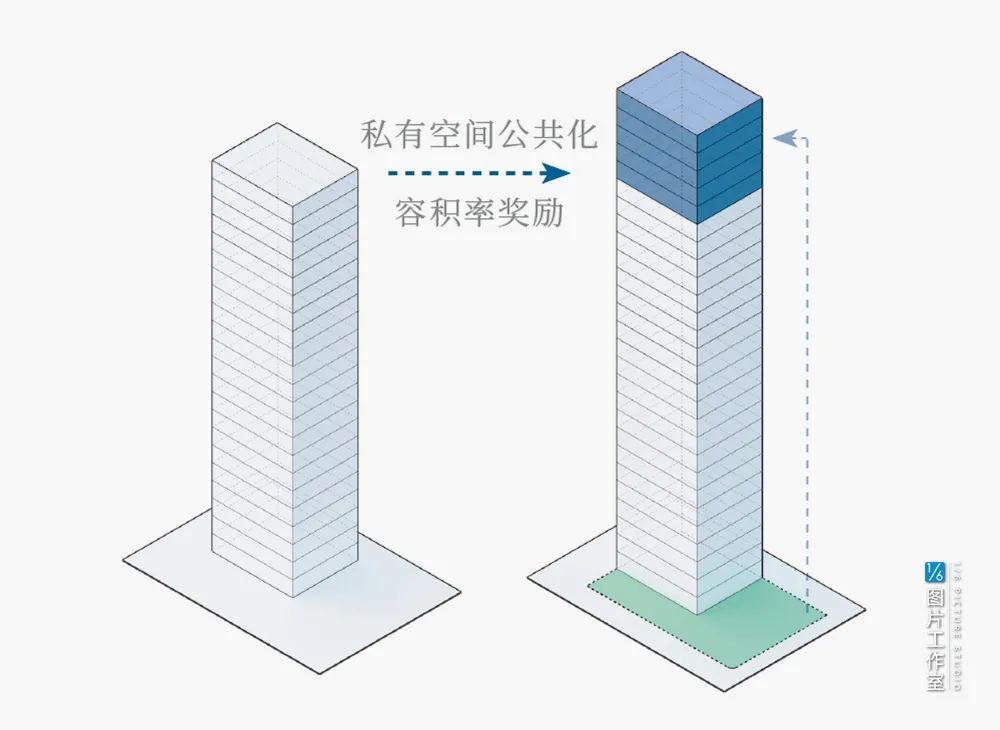

其中,「私有空間公共化(POPS)」制度成為推動城市更新的重要創新。根據該制度,開發商若在A地塊更新建設公共空間,可在B地塊獲得更高建筑權限,相當于提高開發者在其他項目的容積率。比如,某開發商在曼哈頓建一個小型廣場,就能在布魯克林獲得額外樓層數的獎勵。這一機制有效鼓勵了開發商將私有空間轉化為公共空間,提升城市公共空間品質。

POPS的容積率獎勵示意

為讓土地開發市場繁榮,紐約設立了「容積率銀行」。

這一特殊的不動產管理機制,由政府或非營利機構負責收儲被保護區域未使用的容積率,并根據城市開發需求進行拍賣。通過將容積率貨幣化,形成「購買容積率—銷售容積率」的市場化運作模式,實現了容積率資源的優化配置。

使用POPS的紐約花旗集團中心公共空間

當然,容積率轉移機制,并不意味著開發者之后可以做「甩手掌柜」。每3年,政府與企業聯合對公共空間的維護情況進行審查。若發現開發商未按規定維護公共空間,將沒收其因獎勵獲得的建筑面積收入,并予以高額罰款。

2016年,紐約特朗普大廈違規占用POPS空間放置競選商品柜,被依法處罰,在監管下恢復了公共空間的原有屬性。

2.?自下而上的BID模式:

多元主體的協同治理

老城區更新常面臨利益協調難題。紐約的「商業促進區(BID)」模式,為解決這一問題提供了有效途徑。BID是以街區為單位的公私合營商業區運營模式,通過商家、政府、業主的共同參與、投入與收益共享,提升商業區的商業價值和經濟可持續性。

在紐約,BID從申請到運營,有一套完善且細致的框架體系。專門的部門和機構負責對申請進行全面評估,涵蓋街區財產估價、商鋪經營狀況分析以及差異化發展策略制定等方面。這種公私合營模式在紐約迅速發展,成效顯著。

以時代廣場為例,過去,時代廣場交通擁堵、環境不佳。政府與時代廣場聯盟(TSA)合作,對其進行改造,先將百老匯大道部分路段作為步行試驗區。改造內容包括道路功能調整(百老匯大道段步行化,第七大道為車行通道),以及通過改變道路鋪裝、增設臨時座椅和自行車專用道等措施,增強其公共屬性。

時代廣場的更新

改造效果顯著,試驗段交通事故發生率降低63%,人流量提升11%,80%的受訪者認為步行系統增強了時代廣場的安全性。嘗到甜頭后,TSA進一步擴大更新范圍,并制定「空間營造四原則」:

★ 設計、管理、運營三合一:臨時座椅、藝術裝置、自行車道持續優化體驗;★ 擁抱變化,多方共贏:夏季瑜伽、冬季圣誕市集、跨年夜慶典輪番登場;★ 數據驅動決策:通過人流監測調整活動策略;★ 堅守6C規則:根植社區、保持連續性、注重條理性、強調專注性、鼓勵創造力、把握關鍵點。在這些原則的指導下,時代廣場成為活動豐富的魅力空間。步行區面積擴大兩倍,從擁堵路口轉變為深受歡迎的「市民客廳」,年吸引游客超5000萬人次,成為紐約的標志性區域。

BID助力時代廣場成為紐約名片

3.?量化設計:公共空間的科學量化

紐約在公共空間更新中,借助《區劃條例》進行統一管理,對公共空間的各項指標進行細致量化規定。

例如,商業區廣場最小面積需達1萬平方英尺(約930㎡),每30平方英尺配備1英尺長的座位;街角空間形狀規整且面積大于185.8㎡,并合理選址以避免與相鄰廣場重復;露天咖啡館占地面積不得超過公共區域的20%,售貨亭設置不得妨礙行人通行。

《區劃條例》規定每兩英尺的街道臨街面

至少要有一英尺長的所需座位

道路設計方面,規定道路寬度需深入空間80%處,標高與街道持平。這些量化指標保障了公共空間的實用性,確保市民能夠便捷地使用公共空間,提升了公共空間的使用效率和體驗感。

03

公共空間運營:

從「困境」到「盤活」

MEASURE THE WORLD

盡管紐約在城市更新規劃方面取得一定成果,但公共空間運營也曾面臨「一管就死,一放就亂」的困境。不過,通過布萊恩特公園和高線公園兩個經典案例,紐約探索出了有效的解決策略。

1.?布萊恩特公園:

公私共治的成功實踐

上世紀80年代,布萊恩特公園治安狀況惡劣,被視為「犯罪溫床」。公園改造初期,雖增設2000把可移動座椅,但治安問題仍未得到根本解決。

「布萊恩特公園改造公司(BPC)」成立后,情況得到改善。BPC作為政府與業主共同組成的非營利性BID機構,通過舉辦豐富多樣的免費活動,激活了公園活力。如今,布萊恩特公園已成為紐約公共免費活動最多的公園,全年活動細分達75類,年舉辦活動超1000場。

布萊恩特公園

布萊恩特公園靠公私合作機制完成改造經營

夏季,公園設置讀書角,提供免費書報閱讀,并舉辦作者簽售會、兒童寫作課等活動;冬季,舉辦圣誕市集,設有手工藝品展銷、熱紅酒供應和滑冰場等;日常還開展露天電影放映、國際象棋比賽、即興舞蹈表演等活動。

布萊恩特公園迷你高爾夫場

公園年接待游客1200萬人次,成為紐約多元文化融合的象征。其成功的關鍵在于通過活動吸引人群,以人氣改善治安,再利用稅收反哺公園運營,形成「人越多越安全,越安全人越多」的良性循環。

2.?高線公園:

從廢棄鐵路到「空中經濟帶」

高線公園位于曼哈頓西區,全長約2.4公里,其前身為廢棄的高架鐵路,曾面臨拆除爭議。

在非盈利組織「高線之友」、CSX運輸公司和紐約市議會的共同努力下,高線公園被改造為公共空間,自2009年開放以來,年接待游客超過400萬人次,成為紐約城市更新的標志性項目。

多元化的高線公園

高線公園的成功得益于精細化的制度設計和創新的運營模式。2005年,紐約市通過《西切爾西特殊街區區劃》修正案,對公共空間進行三維形態管控,明確公園周邊建筑的土地用途、容積率及相關形態要求,確保公園與周邊建筑的兼容性。

為保障公園公共性,紐約劃定「高線發展權轉移走廊」,允許走廊內開發商通過容積率轉移獲得補償,并許可部分橋下空間進行商業開發,平衡了土地產權主體權益與區域經濟發展需求。而「空中產權交易」機制,可以讓公園沿線未使用開發權限的地塊,將開發權限出售給沿線的更新建設項目,以增加其開發面積,重塑了公園沿線的城市新面貌和新價值。

高線發展權轉移走廊發展權轉移示意

在運營上,高線公園采用公私合作模式,由「高線之友」與紐約市公園和娛樂部共同管理。公園通過會員認捐、品牌贊助、場地租賃和文創產品銷售等方式實現「自我造血」。例如,游客可以花費25-500美元認領公園里的植物,或購買用舊鐵軌制成的開瓶器等特色紀念品。

高線公園不僅不需要政府財政補貼,還帶動了周邊區域的經濟繁榮。據統計,公園二期開放后,周邊新增了4萬平方米辦公空間,創造了1.2萬個就業崗位,撬動了20億美元的私人投資,吸引了谷歌、阿瑪尼等企業入駐。一條鐵路更新,激活了整個曼哈頓西區。

高線公園沿線建筑群更新成為眾多企業總部

04

開放街區,釋放城市活力

MEASURE THE WORLD

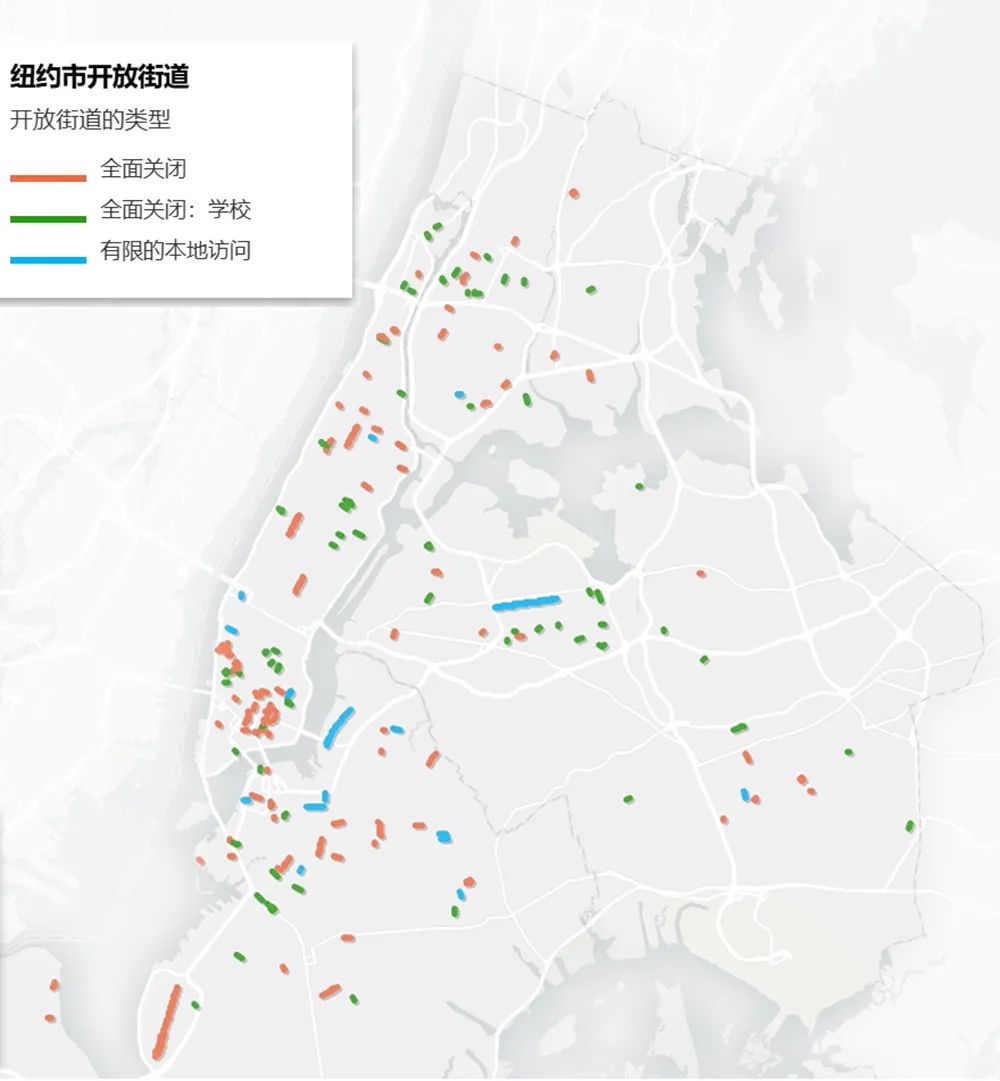

近年來,隨著開放街道理念在全球興起,紐約推行「開放街道計劃」,將130多條街道在特定時段轉變為步行區,為城市注入新活力。2024年開放街道項目實施后,周邊消費增長26%,成效顯著。

紐約開放街區

(來源:NYC DOT)

1.?劃分開放街道類型:

精準滿足多元需求

開放街道項目由多主體聯合運營,根據不同功能需求,紐約將街區劃分為3種類型:

★ 半開放型街道:允許當地車輛通行,包括停車、接送乘客、貨物運輸及緊急車輛通行等,但建議駕駛員限速每小時5英里,以保障行人和自行車的安全,兼顧交通與公共活動需求。★ 全封閉型街道:在特定時段禁止車輛通行,為舉辦市集、音樂會、戶外課堂等活動提供場地,促進社區互動與文化交流,支持當地企業、社區組織和學校開展活動。★ 學校周邊型街道:在學校上下學時段禁車,保障學生安全,為學生提供安全的通行和活動空間。

紐約開放街道分布示意

(來源:NYC DOT)

2.?多方聯動:構建活力街區生態

紐約開放街道的管理運營涉及多個部門和組織。紐約交通局負責總體調控,社區組織負責維護具體項目秩序,志愿組織運營社區性戶外項目,形成多方協同的管理模式。

BID負責運維的湯普金斯大道開放街

(來源:NYC DOT)

當開放街區位于社區時,多舉辦公益性和社區性活動,促進居民交流,增強社區凝聚力;位于市中心時,吸引各類企業和活動聚集,形成協同效應,創造新的經濟機會。

如布魯克林Park Slope's Fifth Avenue項目,春夏季每周六禁止車輛通行,周邊商戶組成商戶協會,邀請藝術家舉辦街頭音樂會以及節慶活動,帶動了人氣和銷售額增長。

布魯克林范德比爾特大道舉辦的街頭活動

(來源:NYC DOT)

此外,紐約市啟動鼓勵戶外用餐行動,制定《餐廳永久開放設計指南》,明確安全性、可達性、靈活性、公平性和鄰里環境5大設計目標。

目前,全市超1.2萬家餐廳和酒吧參與戶外用餐行動,360余條街道在指定時間管控機動車通行,有效提升了街道活力,拉動消費經濟增長。

05

科技回歸都市,

城市更新的經濟效應

MEASURE THE WORLD

紐約的城市更新為科技回歸都市創造了有利條件,催生了「硅巷」這一重要的科技產業聚集地。

如今,「硅巷」已成為僅次于硅谷的美國第二大創新中心。這些科技企業創造了大量就業機會,直接創造29.1萬個就業崗位,間接帶動25萬個就業崗位,占紐約市勞動力總數的12.6%。從經濟產出看,科技生態系統每產生1美元直接產出,可帶動城市經濟實現1.53美元的總產出,對城市經濟增長貢獻巨大。

紐約硅巷

為吸引和留住創新人才,紐約推出大規模「經濟適用房」計劃,投資410億美元,在老城區和衰敗港區建設混合型公寓,以低價出租給創新人才。

多米諾糖廠改造項目便是成功案例,該項目將衰敗工業區轉變為集辦公、住宅、公園于一體的綜合社區,吸引科技企業入駐,同時通過濱水步道和公共藝術裝置,重塑城市與自然的連接,推動區域產業升級和人口聚集。

多米諾糖廠改造

(來源:網絡開放平臺)

06

城市更新是一場「經濟更新」

MEASURE THE WORLD

紐約的經驗表明,城市更新絕非「蓋樓修路」,而是一場涉及制度、空間、經濟的系統工程:

★ 制度要「剛柔并濟」:容積率銀行等硬性規則確保城市開發有序進行,合理配置土地資源;BID模式等柔性合作機制則充分調動各方積極性,實現多元主體協同發展。★ 空間需「以人為本」:量化設計保障公共空間功能完善,從空間布局到設施配置都充分考慮市民使用需求;豐富的活動運營賦予空間活力與文化內涵,使其成為城市生活的重要載體。★ 經濟靠「正向循環」:城市更新成果要反哺商業,促進商業繁榮;同時,鼓勵市民積極參與城市更新,共享發展紅利,形成城市發展的良性循環。

紐約城市更新的價值傳導示意

紐約的實踐告訴我們,城市更新不僅是空間的重塑,更是產業、制度與大眾需求的永恒博弈。

它需要政府、企業、市民的共同參與,需要規則與創新的平衡,更需要時間與耐心的沉淀。正如紐約從「哥譚市」到「世界之都」的蛻變,城市更新的每一步,都是對未來的投資。對于中國而言,在推進城中村改造、建設「15分鐘生活圈」等城市更新工作時,結合自身實際,注重經濟活力的持續提升,探索適合國情的城市更新路徑,實現城市的可持續發展,但必須要明白——城市的終極目標不是「煥然一新」的面貌,而是活力產業的更替!

本文由華高萊斯團隊創作

總策劃:李忠

撰文:1/6圖片工作室

本文經授權轉載自公眾號:丈量城市

精選文章: