在東京、上海、孟買等人口超2000萬的超級都市,居住空間正成為奢侈品。據美國住房統計局數據,1940-1950年間,每套住宅的平均房間數從4.8間降至4.6間。如今,40㎡的微型公寓已成為常態,廚房作為"家的心臟",正經歷著從功能分區到空間整合的范式轉變。

1. 混合功能:打破邊界的一體化設計

當廚房面積縮減至6-8㎡,與客廳、工作區的物理隔閡被徹底打破。通過多功能家具系統,烹飪區可瞬間轉換為辦公桌或餐吧。日本kooo architects設計的Hotel Rakuragu項目中,3米長的中島臺同時承擔料理臺、餐桌和會議桌三重角色。

2. 模塊化魔法:像變形金剛一樣的廚房

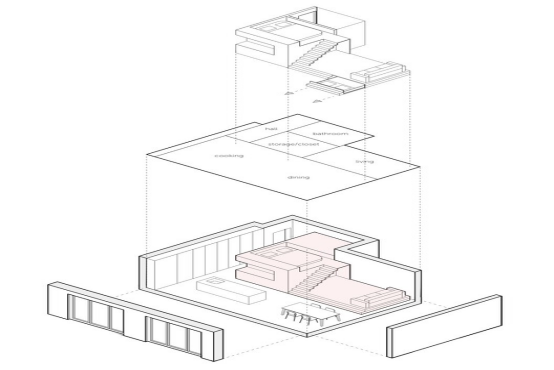

澳大利亞Dform Project設計的Ryokan Manly House中,折疊料理臺、帶滾輪的儲物單元組成"可移動廚房矩陣"。根據Architonic調研,這類設計使空間利用率提升47%,特別適合需要臨時居家辦公的年輕家庭。

3. 向天空要空間:垂直維度革命

斯洛伐克Podun公寓通過4.8米挑高,在廚房上方嵌入懸浮儲物艙和折疊臥室。正如建筑師Kuklica所言:"當平面面積減半,垂直厘米就變得和水平米同樣珍貴"。

4. 隱形收納術:藏在墻里的智慧

法國miogui工作室的Stendhal公寓采用"消失的廚房"設計——電磁爐嵌入大理石臺面,抽油煙機隱藏于吊頂,儲物空間與墻體同色。這種"減法美學"使12㎡的客廳視覺面積擴大30%。

5. 智能存儲系統:毫米級空間榨取術

荷蘭Heren 5建筑事務所的案例顯示,利用15厘米超薄墻體做調味品架、將地臺改造成米箱,能使3㎡迷你廚房滿足四口之家需求。

這些設計回應著一個根本命題:當代人究竟需要多少生存空間?在孟買達拉維貧民窟,6口人共享10㎡;而在東京中城大廈,價值3000萬的28㎡公寓配有全自動變形廚房。這種極端對比揭示了空間設計背后的城市化悖論——當土地成本飆升,設計創新既是生活解決方案,也是階層分化的鏡子。

正如Natura Futura建筑事務所創始人所說:"我們不是在設計廚房,而是在壓縮的城市褶皺中,為尊嚴尋找容身之處。"從自然采光優化到廢棄物管理,這些微型廚房如同城市病的診斷書,記錄著人類適應高密度生存的智慧與妥協。

精選文章:

可口可樂維他命水新logo暗藏玄機:從"藥瓶"到"潮牌"的蛻變