我們的拉各斯特派記者探訪了這樣一群創(chuàng)作者——他們摒棄全球化美學,轉而從可樂果到帕特沃發(fā)型等本土元素中汲取靈感。

過去三年間,尼日利亞蓬勃發(fā)展的設計文化出現(xiàn)了一個顯著轉向:無論是新銳還是資深設計師,都開始從70-90年代甚至前殖民時期的文化精神中尋找靈感。特別是在家具與紡織品設計領域,創(chuàng)作者們不再迎合全球潮流,而是比以往任何時候都更擁抱自身傳統(tǒng)——運用本土材料,創(chuàng)作靈感源自文化符號(如面具、宇宙觀、儀式器物)甚至童年記憶的作品。這既是對文化身份的宣示,也是用視覺語言打破"創(chuàng)新僅源自西方"的固有認知。

這些創(chuàng)作者從口述傳統(tǒng)中汲取養(yǎng)分,將其與現(xiàn)代設計語匯交織,打造出既驚艷又實用的作品。這一趨勢在拉各斯設計周尤為顯著,這個由蒂蒂·奧古費雷于2019年創(chuàng)辦的年度盛會,正將拉各斯推向全球設計之都的位置。

家具與工業(yè)設計展區(qū)是最引人入勝的板塊。例如邁爾斯·伊格韋布伊克的《奧吉沙發(fā)》,其分段線條靈感來自尼日利亞東南部伊博文化中的神圣果實可樂果;又如安東尼·奧耶波德的《阿羅》咖啡桌,將傳統(tǒng)爐灶造型與黏土底座、玻璃臺面相結合。這種趨勢催生了一種允許試錯的創(chuàng)作生態(tài)——年輕設計師在追求極致工藝的同時,得以探索定義自身職業(yè)前景的獨特語言。

家具設計師托魯·魯法伊2018年在霍華德大學攻讀建筑時,便開始構建自己的文化設計圖譜。他坦言這條道路充滿挑戰(zhàn),卻也賦予作品深刻意義:"創(chuàng)作根植于文化身份的設計,承載著重大責任。每個階段都強化了我的使命感。"他的代表作《帕特沃椅》靈感來自約魯巴文化中象征團結與掌聲的傳統(tǒng)發(fā)型,既具實用功能,也是文化宣言。另一件《藏貝托邊桌》則通過螺旋層疊的木鰭片,再現(xiàn)了貝寧傳統(tǒng)面具舞的動感韻律。

"文化不僅是靈感來源,更是設計實踐的根基。我們深入挖掘本土及非洲大陸的敘事,讓作品扎根于記憶與意義之中。"

托魯·魯法伊

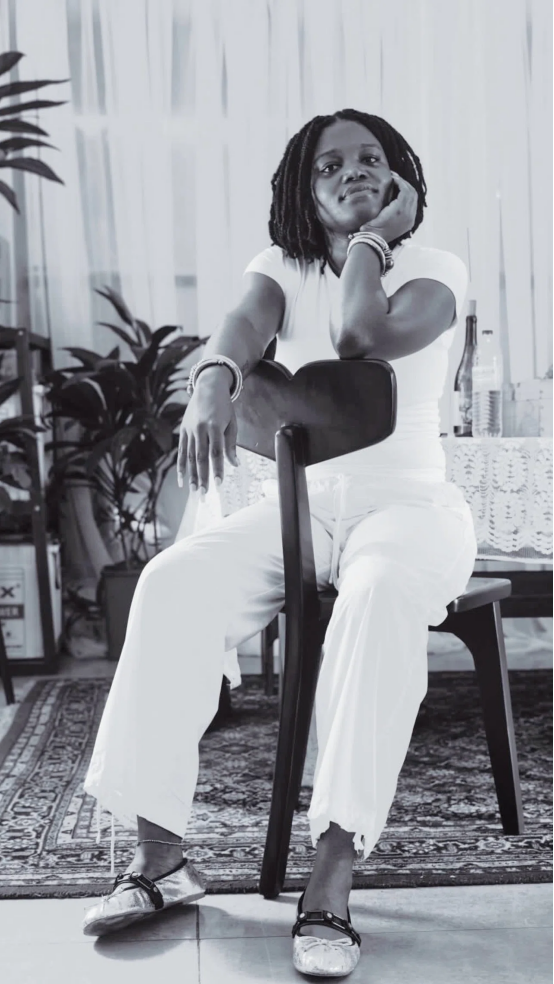

他與桑迪亞·納西拉共同創(chuàng)辦的Salu Iwadi工作室,正成為連接傳統(tǒng)與創(chuàng)新的樞紐。而對奧拉米德·吉納杜而言,拉各斯雖激發(fā)創(chuàng)作熱情,卻非靈感沃土。"我需要某種靜謐來獲得真正的啟發(fā),"這位Studio Libertine創(chuàng)始人說道。她的《雅庫塔椅》融合了約魯巴雷電之神尚戈的雙重神性,既是家具也是圖騰。

值得注意的是,對這些設計師而言,這絕非短暫潮流,而是連接過去的紐帶。西方設計界對此展現(xiàn)的濃厚興趣,正推動這些作品走出拉各斯,登陸米蘭設計周、倫敦與迪巴的舞臺。約翰遜·阿塔納西烏斯的《阿波扶手椅》便是個中典范——這件以約魯巴語"我們眾多"命名的作品,用編織繩結再現(xiàn)童年樹下嬉戲的記憶。"就像諺語所說'獨手難鼓掌',協(xié)作才是成功關鍵,"他解釋道。這種集體精神也體現(xiàn)在他與工匠的密切合作中。

羅德島設計學院畢業(yè)的佐伊·埃內,則通過工業(yè)設計重構伊博文化哲學。她的《IO凳》以可樂果造型搭配三角形鏤空紋樣,而創(chuàng)辦的Homenkà平臺更成為文化研究的載體。"我的目標是讓尼日利亞傳統(tǒng)設計在日常中可見、可用、有意義,"她說道。其新作《恩喬01》曼卡拉棋盤,既延續(xù)伊博木雕傳統(tǒng),也詮釋了非洲器物"功能與美學并存"的特質。

"我的目標是讓尼日利亞傳統(tǒng)設計的價值在日常生活中可見、可用且富有意義。"

佐伊·埃內

對這群設計師而言,重述文化敘事僅是起點。他們正將知識傳遞給更多同道者,預示著這類創(chuàng)新將持續(xù)塑造設計未來。

精選文章:

人工智能正在創(chuàng)造 15 個新工作崗位,包括“合成現(xiàn)實制作人”