最近有一個視頻特別火,引起了很大的爭議。

天津美術學院院長邱志杰犀利地指出現在的廣告設計中,設計師們使用的字體很有“問題”。

他說這種加入毛刺和飛濺效果的書法字體,是日本的“武士道書法”。

一下子把大家說懵了。

因為這是大家習以為常的“霸氣字體”。

很多網友第一反應都是:“什么?這些字不是中國風嗎?”

“武士道書法”被炮轟?

這種“武士道書法”幾乎是無處不在。

游戲海報里鋒芒畢露的“武俠江湖”開頭,綜藝字幕中劍拔弩張的“巔峰對決”彈幕……

這些字體都有非常統一的特點:筆畫末端刻意做出效果,轉折處夸張的頓挫像是要把紙戳穿。

在邱志杰看來,“武士道書法”的字體在刻意模仿刀劈斧鑿的凌厲筆觸,字體有明顯的毛刺、飛白,提按頓挫很大,非常強調“殺氣與壓迫感”。

這是用日本武士道的邏輯寫中國字,也是文化暴力與審美降維的合謀。

另外一人也表示同意:“很搶眼球,但事實上很難看。”

這一段堪稱“書法打假”的言論迅速引發了書法界、設計圈的熱議。

網友們的看法也相當不一樣。

有人就是喜歡這種炸裂感,覺得非常酷,而且大多數甲方都喜歡這種字體。

還有人認為這種字很丑,甚至是一種文化入侵。建議開發兩版字體,武士道版給甲方看,傳統版給老祖宗看。

評論區還有不少從業者站出來吐槽,他們說這種現象在業內其實也被詬病很久了。

這種字體已經被安裝在無數沒有書法修養的設計師電腦里,正在批量生產所謂的“國風”視覺產品。

為什么這種書法還如此流行呢?

為何能在中國設計圈流行?

其實很簡單,因為設計效率與視覺沖擊。

在信息爆炸的數字時代,視覺設計需要“3秒定律”,必須在極短時間內抓住眼球。傳統卷軸的觀賞是線性的時間藝術,而當代信息圖景要求的是空間性的瞬間感知。

武士道書法可以適配現代快消品包裝、游戲LOGO等各種各樣的場景,它們自帶高對比度和強沖擊力。

刻意強化的頓挫、毛刺,其實也是對抗像素鋸齒的技術方案。

毛筆的軟毫特性讓每一筆都有自然的枯潤變化,墨在紙上的滲透反應又形成了獨特的韻味。這動態的、有機的藝術表達,難以在追求標準化、高效率的數字設計中進行轉化。

張姝鈺

其次是商業化的妥協。

要知道,有些字體的版權收費是很貴的。有些按年收費,有些直接按字數收費。

名家字庫授權費昂貴,且風格非常受限。如果用定制手寫書法字,又需要請專業書法家,時間與經濟成本雙高,很多設計師根本承擔不了。

而這些武士道書法大多都可以免費商用。

你給甲方看王羲之,他說不夠炸。

你報書法家手寫費,他說超預算,最后只能上免費的“戰狼體”。?

張姝鈺

傳統書法本身的氣質也局限了一些專業設計。

傳統書法講究“藏鋒內斂”和“氣韻生動”,追求的是含蓄的力量,而非外露的沖擊。

日式變體的“武士道書法”本質上是一種視覺暴力美學,它更接近西方設計中的哥特感和涂鴉感。

有時候甚至帶有故障藝術的破壞性審美,恰好符合大眾對“即時情緒刺激”的需求。

張姝鈺

很多人還存在著文化認知的錯誤。

在大部分的視覺文化中,“炸裂”“沖擊力”“高刺激”成為設計的主流標準,而傳統書法因為含蓄、內斂的表達,常常被認為不夠吸引眼球。

這種認知存在根本性偏差,就是將流行等同于合理,忽略了書法藝術中更深層的力量表達。

比如,在中國書法史上,漢碑的雄渾和北魏摩崖的野性,本身就具備極強的視覺張力和精神震撼力。

這種力量不同于現代設計的“直給式刺激”,不依賴視覺暴力,而是一種更高級的、帶有時間沉淀的震撼。

張姝鈺

張姝鈺

網友們的意見和態度兩極分化,還吵到了文化入侵這方面。

這事是上綱上線嗎?

是上綱上線,還是文化認知缺失?

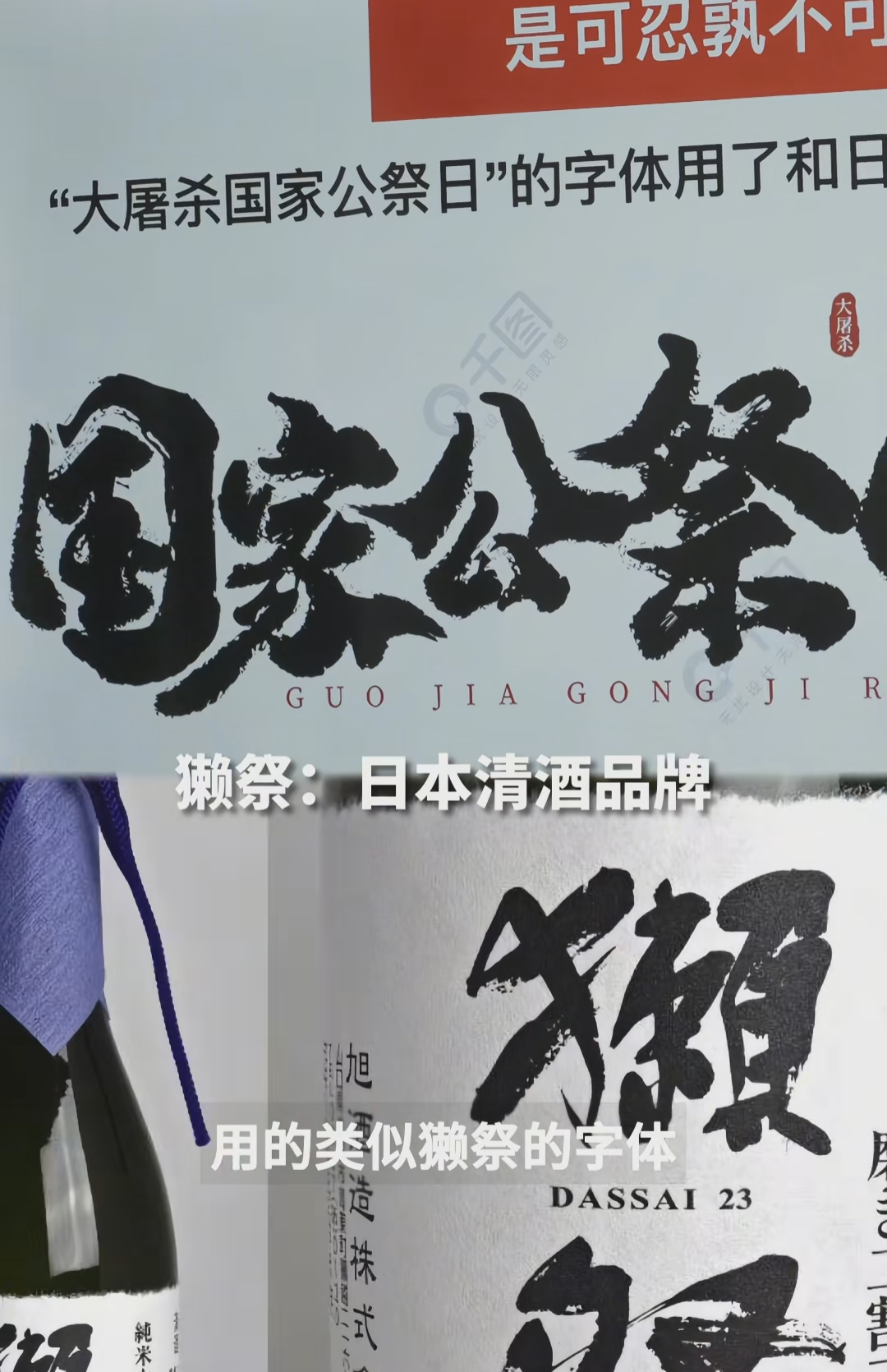

在視頻里,邱志杰還提到讓他很憤怒的一件事。

就是圖片中“大屠殺國家公祭日”,使用了類似日本獺祭的字體。

背后恰恰戳中了當下的一個尷尬現狀。很多人根本分不清什么是國風,什么又是改良款。

這其實是一場值得我們深思的文化認知危機。

那些帶著毛刺、飛白的“武士道字體”,本身并沒有錯。就像日本動漫、韓國偶像一樣,說到底其實都是一種文化產品。

問題在于,現在很多設計師和甲方爸爸們,把這些字體當成了“傳統國風”在用。

一方面,上綱上線是因為文化從來不是靜態的,書法藝術也不是一成不變的。

漢字本身歷經篆、隸、楷、行的演變,也吸收過佛教寫經體的影響。日本字體設計同樣借鑒過中國書法。

如今出現反向影響,不過是文化交流的自然循環。

將字體使用拔高到“文化危機”,似乎又是另外一種故步自封?

Merasgar

另一方面,“文化認知缺失”的擔憂也并非杞人憂天。

當設計師對字體背后的歷史脈絡一無所知,僅僅靠著視覺慣性將日式風格套上“國風”標簽時,暴露的是一種無意識的認知斷層。

表面是風格混搭,深層卻是文化記憶的模糊。

更為微妙的是,不少資本擅長制造“東方美學”的消費符號,他們卻很少追問其中的文化歸屬。

而這種模糊的文化屬性又能成為商業增值的籌碼。

就像他們把枯山水庭院搬進購物中心,消費者購買的是那種被抽空歷史語境的“禪意體驗”,而不是感受真正的日本庭院藝術。

這種商業邏輯正在制造文化認知的“短路效應”,最終形成一個自我強化的認知閉環。

越是經過異文化濾鏡處理的本土元素,越容易被誤認為本真傳統。

說到最后,我們好像也沒有必要給出一個非此即彼的答案。

傳統與潮流的和解,從來都發生在意想不到的地方。

關于這“武士道書法”,你怎么看呢?

本文經授權轉載自公眾號:印客美學

精選文章: