藝術真的死了嗎?還是我們與藝術的本質斷了聯系?

藝術已死

畫廊、創意工作室乃至整個藝術與創意產業中,這樣的低語不斷回響——藝術死了嗎?還是我們早已忘記了藝術的本質?

攝影:Europeana?/?Unsplash

藝術無處不在:街頭巷尾、社交媒體、日常對話中皆有它的身影。我們不應忘記,在生活的瑕疵中發現美,是一種深刻而珍貴的體驗。世間并無完美或永恒之物,唯有直面眼前的一切,嘗試理解、詮釋并欣賞它——這才是真正的藝術體驗。

攝影:John Cameron / Unsplash

攝影:John Cameron / Unsplash

互聯網時代讓我們前所未有地緊密相連,甚至職業生涯也依賴于網絡。然而,當AI生成的高度個性化、完美無瑕的內容充斥生活時,許多人已對"不完美之美"麻木。我們每日刷過真實的人類情感,用靈魂交換算法推薦,用粗糲換取精致,用真實置換合成。我們開始渴望掌控創造力,期待無需掙扎的美、沒有過程的完美。但真正的藝術無關完美,而關乎人之為人的本質。

你可曾聽過毫無挫折的成功故事?失敗、實驗與脆弱本是創造力——也是生命——的核心要素。若停止藝術教育,便是停止教授如何優雅地失敗、如何感知、如何重振旗鼓。這些唯有人類才能體驗的原始情感,正是我們區別于其他生物的特質:批判性思考的能力,以及通過藝術等媒介傳遞心聲的能力。

攝影:Cristina Gottardi?/?Unsplash

為何藝術教育比任何時候都重要:藝術在AI與數字文化時代的存續之道

1. 藝術VS自動化

在人工智能與自動化席卷全球的時代,藝術仍是主觀性、情感與真實性的最后堡壘。創作有意義的藝術,需要理解痛苦、美麗、不公與愛——這些根植于人類經驗的品質。

2. 真實設計的荒漠

當AI生成內容淹沒互聯網時,最具價值的藝術并非最完美的,而是最真實的。觀眾渴望真實、脆弱與靈魂——唯有人類能提供的特質。

*在這個由算法與自動化驅動的世界里,我們太快遺忘:正是缺陷、怪癖與矛盾讓我們成為人。_

藝術不僅是技能或產品,更是我們觀照世界的方式,是最古老的敘事、表達與聯結形式。失去它,我們將喪失理解復雜性、共情與模糊性的能力——這些恰恰是AI難以復制的維度。

攝影:Azzedine Rouichi / Unsplash

藝術的起源:人性的表達

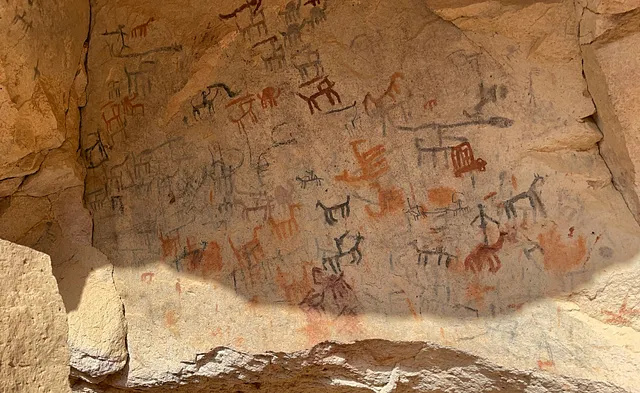

史前藝術與人類意識

最早的人類藝術出現在4萬年前的洞穴壁畫、雕刻與符號中。法國肖維巖洞等遺跡不僅展現審美意識,更折射出人類對敘事、儀式與社會聯結的需求。人類學家認為,藝術與語言、宗教同期誕生——藝術是人類自我意識與聯結欲望的副產品。創作藝術即宣告"我存在,我感受"。

攝影:Aaron Greenwood / Unsplash

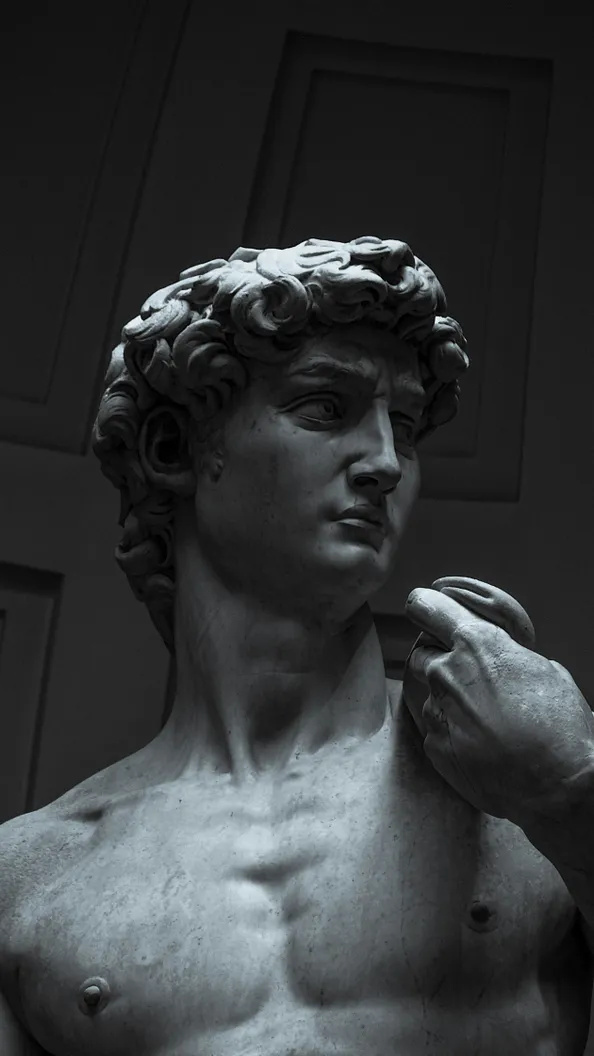

古代文明中的藝術

埃及壁畫、美索不達米亞浮雕與希臘雕塑皆用于敬神、敘事與銘刻人類經驗。這些文明將藝術嵌入宗教、政治與日常生活——藝術是文化的鏡子,既反映又塑造人類身份。失去這一根基,我們將把創造力降格為裝飾品。藝術淪為娛樂,而非啟迪。

攝影:Simi Iluyomade?/?Unsplash

現代危機:為何人們不再欣賞藝術?

攝影:Neeqolah Creative Works / Unsplash

藝術教育的缺失:藝術被邊緣化

藝術不僅是繪畫或博物館——它是人類觀照世界并傳遞思想的通道。我們每日消費音樂、電影、時尚、廣告等藝術形式,但作為消費者,我們是否真正理解其意義?抑或僅將其視為消遣?這種態度等同于宣告:"我們不知其根源,亦不關心其價值。"

沒有理解,便無欣賞;沒有欣賞,便無需求;沒有需求,藝術終將失去價值。

完美AI生成與超個性化陷阱

這是AI藝術爆發式增長帶來的現代病。AI生成內容確實精美(且成本低廉),但美未必為真。當我們越來越將"完美"凌駕于"過程"之上,藝術便喪失了人性溫度。正是人類的掙扎與缺陷賦予藝術真正的力量。而今,我們卻推崇技術勝過內涵,流量壓倒真誠。

通過創作實踐成為人

亞里士多德與摹仿論——他認為藝術是對自然與人類行為的摹仿。通過戲劇與詩歌,人類得以探索倫理問題、抒發情感并認識自我。因此,藝術是道德與情感發展的工具,與"如何好好生活"息息相關。

存在主義與人本主義觀點——薩特與羅杰斯等哲學家強調,自我表達與真實性是人之為人的核心。在此視角下,藝術成為發現本質的載體——通往個性、情感自由與聯結的旅程。

心理學洞見:藝術作為情感與認知發展的橋梁

攝影:Aaron Burden / Unsplash

藝術與兒童發展——維果茨基與加德納等發展心理學家指出,藝術是兒童學習的基石。在流暢表達語言之前,孩子們通過繪畫、舞蹈與游戲傳遞情感、恐懼與夢想。藝術是兒童的母語——純粹、未經過濾的人性表達。

藝術治療與療愈——現代心理學用藝術治療幫助人們處理創傷、重連情感與非語言表達。創作過程激活大腦邊緣系統,促進療愈——這證明藝術非奢侈品,而是人類完整的心理必需品。

攝影:Valerie Titova?/?Unsplash

教育哲學:藝術作為道德與社會指南針

哲學家如何看待藝術?

1. 杜威與教育中的體驗

杜威主張教育應培養完整的人,而非僅灌輸知識。在《藝術即經驗》(1934)中,他指出藝術聯結人與生活體驗,幫助反思社會、自我與倫理。杜威視藝術為民主的基石——培養具共情力、想象力與道德意識的公民。

2. 弗萊雷與批判意識

弗萊雷認為教育應賦予人們挑戰不公、重塑世界的能力。對他而言,藝術是解放的工具——讓被壓迫者重獲人性并構想新現實。

攝影:Eduardo Sánchez?/?Unsplash

出路:如何在AI時代延續藝術生命

藝術伴隨人類文明千年,雖曾式微,卻始終塑造社會。

1. 早期藝術教育改革:必須將創造性思維融入所有學科,而非僅限"美術課"。從小教授視覺素養、象征與解讀,培養學生批判性參與傳統與數字媒體的能力。

"藝術培養的思維方式,是應對復雜世界的必備技能"

——艾斯納,2002

2. 重"過程"輕"完美":社交媒體只展示成品,但真正的創造力藏于草稿、失敗與原始嘗試中。我們應贊美素描、手作、實驗與混亂——那里才有最真實的聲音。

攝影:Mark Fletcher-Brown / Unsplash

3. 賦能年輕藝術家:藝術界長期排斥多元與年輕聲音。我們需要不僅展示美學,更呈現故事、掙扎與社會評論的平臺。每一代人都值得用自己方式發聲。

攝影:Small Group Network / Unsplash

4. 將AI視為工具,而非替代品:AI可以是得力助手,但絕非主人。應教導年輕藝術家與機器協作,同時將人類意圖、敘事與情感置于創作核心——學習藝術不為完美,而為拓展共情與想象。

"技術應擴展想象,而非取代它"(麥克盧漢,1964)。

藝術教育不僅是繪畫或音樂,更是教會我們:

批判性思維——質疑、詮釋與反思。

共情力——跨越文化與歷史,看見他者。

想象力——構建尚未存在之物。

情感智慧——表達言語難以承載的復雜思想。

攝影:Kira auf der Heide?/?Unsplash

技術應擴展我們的想象——而非取代它

——麥克盧漢,1964

攝影:Rumman Amin?/?Unsplash

銳評:藝術未死,我們只是需要先學會做人

學習藝術不僅是掌握技法——更是學習感受、觀察、質疑、共情與溝通。它要求創作者直面自我身份、信仰與人性。唯有先深刻感受,才能真實描繪;先批判思考,才能有意義設計;先勇敢生活,才能優雅表演——唯此,我們才能真正享受、創作并欣賞藝術的價值。

若要守護讓人成為人的藝術,我們必須保護藝術的本質。我們需轉向:不再消費創意,而是感受它、質疑它、沉浸其中、欣賞它并為它抗爭。因此,成為藝術家,即是擁抱人類存在的全部光譜——而成為完整的人,在某種意義上,已是藝術家。

精選文章: