建筑的力量遠不止于建造房屋——它是一種塑造人們生活、互動和社區繁榮的實踐。建筑也可以成為社會創新的工具。通過理解以人為本的設計流程、參與式設計和社會科學,從業者可以應對孤獨、不平等和公共健康等社會挑戰,將空間轉化為促進社會公平與互動的載體。建筑在塑造社區未來中的角色,正是對人類需求和社會變革的直接回應。

Bang Nong Saeng幼兒園,設計:Sarquella + Torres Arquitectes。圖片 ? Beer Singnoi

在奧斯陸設計機構Comte Bureau出版的《建筑的人文視角》中,建筑與設計的歷史通過關鍵節點被重新審視,展現了其滿足人類需求和愿望的潛力。從美索不達米亞、埃及、希臘和羅馬的古文明,到中世紀的哥特式建筑,再到文藝復興時期的人文主義與現代主義,建筑始終在回應社會變遷。然而,20世紀的現代主義雖追求效率與社會進步,卻常因缺乏人情味而受到批評。

Ku.Be社區中心,設計:MVRDV與ADEPT。圖片 ? Ossip van Duivenbode

Comte Bureau的合伙人兼建筑師Joana Sá Lima表示:“建筑史是人類需求、社會理想與建成環境之間持續的對話。”該機構通過設計思維推動空間設計創新,將服務、組織與物理環境融為一體。《建筑的人文視角》旨在為建筑師和設計師提供實用指南,幫助他們在項目中踐行以人為本的理念,彌合傳統設計與現代挑戰之間的鴻溝。

重建社會連接

Comte Bureau的試點項目《SIT - Nardovegen 12-14》展示了以人為本的設計如何應對孤獨問題,尤其是大學生群體。Sá Lima指出:“解決孤獨不僅需要物理空間,更需要能促進互動的環境。”

旨在減少孤獨感的學生公寓。圖片由Comte Bureau提供

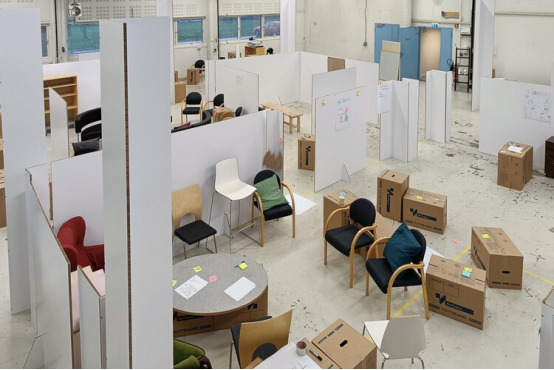

該項目通過參與式設計,讓學生直接參與設計過程,深入了解他們的日常生活需求。團隊假設公共空間能通過自發社交減少孤立,并通過用戶行為地圖驗證了這一想法。研究發現,學生更喜歡多功能空間,例如將洗衣與社交結合的區域。靈活性和個性化同樣關鍵——可移動家具和可調整布局讓學生對共享空間產生歸屬感,從而更頻繁地使用并互動。

學生公寓的共享空間設計。圖片由Comte Bureau提供

這一過程是循環而非線性的,每一階段都基于前期的認知,逐步深化。

以人為本的設計:包容、共情與參與

建成環境中的不平等常表現為邊緣群體難以獲得優質空間,加劇社會分化和貧困循環。以人為本的設計通過共情與理解多元體驗,為改變這一現狀提供了可能。例如,將廢棄地塊改造為社區中心或公園,既能服務弱勢群體,也能促進社會融合。

圖片 ? Iwan Baan

參與式設計是社會創新的核心,它賦予邊緣群體話語權,確保他們的需求被納入設計。這種協作不僅強化了社會紐帶,也營造了真正的歸屬感。

Bang Nong Saeng幼兒園。圖片 ? Beer Singnoi

結合建筑、設計與社會科學的跨學科方法,是應對社區復雜挑戰的有力武器。在技術革新與全球趨勢中,以人為本的解決方案始終致力于提升生活質量,并維系人、環境與地球之間的深刻聯系。

精選文章: