建筑大師奧斯卡·尼邁耶定義了20世紀的建筑風格,是巴西現代主義的代名詞。本指南將探索他的作品,從鮮為人知的方案到他的經典之作,并重溫我們與這位大師的對話。

攝影師托德·埃伯勒(Todd Eberle)與《Wallpaper*》雜志在2013年2月刊中制作了特別紀念冊,致敬尼邁耶的逝世。圖中為他在巴西利亞的作品之一——JK紀念館。

(圖片來源:Todd Eberle)

奧斯卡·尼邁耶(1907-2012)在105歲生日前幾天離世,他是現代主義建筑早期為數不多的最后見證者之一。作為一位社會理想主義者和毫不掩飾的美學家,他的職業生涯跨越了七十年。從1930年代末的早期作品開始,尼邁耶從巴西最受尊敬的建筑師到自愿流亡,再到回歸故土。他無疑是世界上最具影響力的巴西設計師,一位從未回避現代主義政治根源的建筑師,將象征意義和社會目的融入他那些極具雕塑感的作品中。

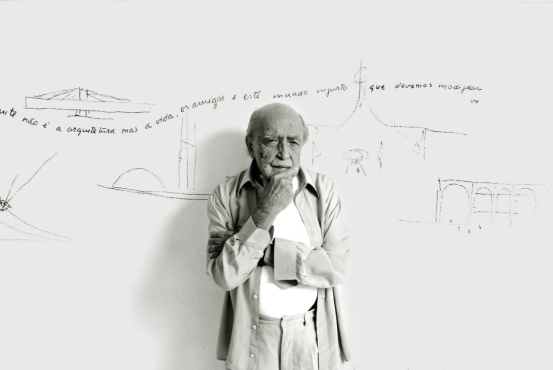

2010年,奧斯卡·尼邁耶在里約熱內盧科帕卡巴納的工作室中,由卡米莉亞·邁亞(Camilia Maia)拍攝。這張照片刊登在《Wallpaper*》的“生于巴西”特輯(2010年6月刊)中,該期雜志全部內容均圍繞南美國家展開。

(圖片來源:Camilia Maia)

走進奧斯卡·尼邁耶的世界

尼邁耶出生于里約熱內盧,并在那里長大,他的事務所至今仍在運營。他的作品遍布全球,如意大利的拉維洛音樂廳、巴西利亞大教堂、巴西國家國會大廈、國家劇院、遍布巴西的預制學校、圣保羅伊比拉普埃拉公園的建筑群,以及戈亞尼亞文化中心——后者榮獲2007年《Wallpaper*設計大獎》最佳公共建筑獎。這些作品對全球建筑產生了深遠影響,定義了20世紀巴西建筑風格,并多次登上《Wallpaper*》的版面。

盡管尼邁耶最初深受早期現代主義形式簡潔的影響,但他很快找到了自己的道路,從里約蜿蜒的海岸線、大膽的色彩和感官享受中汲取靈感。

一位標志性人物的歷史

現代建筑在巴西的興起通常可以追溯到1928年的“現代主義之家”(Casa Modernista),由俄羅斯建筑師格雷戈里·瓦爾恰夫奇克(Gregori Warchavchik)在圣保羅建造。1929年,勒·柯布西耶在南美進行了巡回講座,并于1936年重返巴西,與盧西奧·科斯塔(Lucio Costa)及一群年輕建筑師(包括尼邁耶、卡洛斯·萊昂、阿方索·雷迪、若熱·莫雷拉和埃爾納尼·瓦斯康塞洛斯)合作設計了里約的教育與衛生部大樓。

這座建筑被廣泛譽為巴西新建筑的源泉,它以歐洲現代主義為起點,預示著巴西建筑向自由形式、混凝土驅動的異域風格轉變。然而,并非所有人都欣賞這種風格,尤其是堅定的現代主義者。受包豪斯訓練的瑞士功能主義者馬克斯·比爾(Max Bill)曾批評巴西建筑“柱子粗的粗、細的細,形狀古怪,毫無結構邏輯……這些作品缺乏體面的精神”。

尼邁耶在里約設計的坦克雷多·內維斯CIEP學校,其獨特的橢圓形窗戶被涂成巴西國旗的顏色。

(圖片來源:Stefan Ruiz)

巴西毫無保留地擁抱了新風格,以犧牲許多殖民時期建筑為代價重塑了城市。尼邁耶的職業生涯始于小規模項目。他的第一座建筑完成于1937年,當時他仍在科斯塔的工作室工作,并從勒·柯布西耶的作品中汲取靈感。這座名為“Obra do Ber?o”的托兒所規模不大,形式上傳統而現代,位于里約拉戈阿區(Lagoa),毗鄰羅德里戈·德弗雷塔斯潟湖。這座托兒所建筑遵循了柯布西耶著名的“五點原則”:底層架空、自由平面、自由立面、橫向長窗和屋頂花園。

最初設計為孕婦醫療中心,如今它兼具住宅和幼兒日托功能。這座三層建筑圍繞一個朝北的庭院布局,配有寬敞的屋頂花園和一個位于咨詢室、診所和病房上方的大型頂層休息室。西立面采用可調節的遮陽板系統,據稱是在最初的固定遮陽板安裝錯誤后,由年輕的尼邁耶自費重新安裝的。

位于里約拉戈阿區西塞羅·戈伊斯·蒙特羅街(Rua Cicero G6is Monteiro)的Obra do Ber?o托兒所,其垂直遮陽板靈感來自勒·柯布西耶。

(圖片來源:Stefan Ruiz)

1939年,尼邁耶與科斯塔前往紐約學習和工作,名義上是為了設計1939-40年紐約世界博覽會的巴西國家館,同時也是為了沉浸在這座城市的現代性中。盡管像Obra do Ber?o這樣的作品深受歐洲白色純粹主義的影響,但嚴格的功能主義方法從未與巴西的氣候和文化融合,一種更有機、更具可塑性的現代主義由此誕生。隨著世紀的發展,巴西現代主義的核心進一步偏離其起源。美國現代主義作為一種超高效的資本主義和大眾消費工具大獲成功,而以尼邁耶詩意的烏托邦主義為主導的巴西模式,則始終更注重社會考量,更不懼純粹的表達。

巴西的官方意識形態與尼邁耶內在的左翼傾向截然相反。到1966年,他在里約的處境已變得不可持續,尼邁耶移居巴黎,在香榭麗舍大街設立工作室,在歐洲、非洲和遠東接洽新項目,并為日本制造商Tendo和Mobilier International設計建筑彎木和皮革家具。然而,他在巴西的工作并未完全停止。

1972年完工的國民酒店塔樓位于里約的圣康拉多區(S?o Conrado)。1995年酒店破產后,這座建筑空置多年——如圖所示——直到2017年重新開業,成為豪華度假村。

(圖片來源:Stefan Ruiz)

1960年代末,尼邁耶受委托在里約高檔社區圣康拉多設計一家新酒店。為了盡可能保留開放空間,他將客房設計在一座108米高的圓柱形塔樓中,塔樓坐落于混凝土基座和由老搭檔羅伯托·伯勒·馬克思(Roberto Burle Marx)設計的景觀花園之上。國民酒店于1972年軍政府統治高峰期開業,擁有510間客房和一個會議中心,周圍環繞著混凝土與綠植的雕塑景觀。

酒店頂部是一個觀景臺,入口處是厚重的雨淋混凝土頂棚,可360度俯瞰城市、海洋和山脈。如今,這座顯眼的建筑位于尼邁耶大道(Avenida Niemeyer)上,這條沿海路線蜿蜒穿過貧民窟、巖石海岸線和海灘,構成了尼邁耶一生對自然元素的視覺致敬。原酒店于1995年破產,建筑被廢棄多年——一座陰郁的混凝土頂黑色玻璃柱體從叢林中拔地而起。直到2017年,國民酒店才重新開業,最初由美利亞酒店集團(Mélia Hotels International)運營,現為私人投資者所有。

2022年,瑞士手表品牌愛彼(Audemars Piguet)邀請雅典解構主義當代藝術家安德烈亞斯·安杰利達基斯在巴黎共產黨總部舉辦展覽,該建筑由尼邁耶在流亡法國期間設計。總部于1971年落成,圓頂于1980年完工。

(圖片來源:Dimitri Bourriau)

尼邁耶的政治立場在他重返 prominence 時也再次凸顯。1980年代初,里約熱內盧州州長萊昂內爾·布里佐拉(Leonel Brizola)任命他設計一種低成本學校建造系統。布里佐拉與著名人類學家達西·里貝羅(Darcy Ribeiro)提議創建“公共教育綜合中心”(CIEP),旨在增加里約最貧困地區的學校數量,延長兒童受教育時間,并提供此前不存在的設施。

CIEP項目在愿景上赤裸裸地政治化,采用預制混凝土模塊建造,教學計劃也獨立于現有公立學校。問題隨之而來:項目未達初始目標,大量學校耗盡了預算,教師難以應對開放式教室。

2003年,攝影師托德·埃伯勒(左)與尼邁耶(右)在里約熱內盧附近的卡諾阿斯住宅(Canoes House)拍攝。時年96歲的尼邁耶專程從里約前往這座他于1950年代初為自己設計的住宅,讓埃伯勒為他拍攝肖像。

埃伯勒承諾“一分鐘”完成拍攝,隨后迅速拍下了這張與大師的合影。這座住宅被認為是巴西最重要和最具影響力的現代建筑范例之一,其設計將曲線融入混凝土與玻璃中。

(圖片來源:Todd Eberle)

盡管如此,這些靠近主干道、擁有獨特混凝土立面的學校仍是一種宣言。每所學校采用三部分模板:主樓(教室和食堂)、兼具文化中心功能的體育館,以及帶額外住宿的圖書館。第一所學校——里約卡泰特(Catete)的CIEP坦克雷多·內維斯學校——至今仍屹立不倒。

1983年完工的這座建筑盡管規模宏大,卻顯得堅固而樸素。大規模的預制工作外包給私營工程公司,每天澆筑多達300立方米的混凝土板。全速運轉時,一家工廠每周可生產足夠建造一所半學校的部件。盡管CIEP學校項目未獲得如巴西利亞項目或里約文化項目那樣的全球贊譽,但混凝土與政治原則的結合仍是尼邁耶職業生涯的核心組成部分。

托德·埃伯勒攝影作品集的一部分,巴西利亞伊塔馬拉蒂宮(Itamaraty Palace)。這座挑戰重力與安全的樓梯是巴西外交部優雅展館的核心之一,周圍環繞著水池和羅伯托·伯勒·馬克思設計的花園。

(圖片來源:Todd Eberle)

尼邁耶在塑造新巴西中的角色已被充分記載。他與科斯塔共同設計了巴西利亞,這一項目為他超過500座建筑的龐大作品集貢獻了重要部分。尼邁耶美學的非凡多樣性一次又一次地展現,尤其是他的后期作品,在世界各地城市沉迷于標志性文化表達之前,就已展現出強烈的象征性敏感。

他對巴西建筑的影響至今仍深刻,而他的長壽意味著大多數巴西建筑師仍在潛意識中扮演次要角色。他的作品集是一項巨大成就,為所有世代的巴西建筑師注入了強烈的自豪感,并奠定了巴西設計場景的基石,其現代 sensibility 與其他國家截然不同。

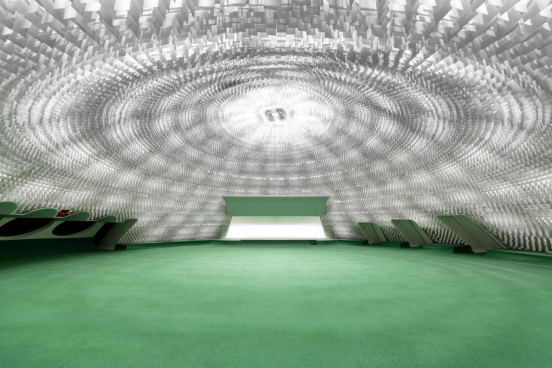

奧斯卡·尼邁耶文化中心,戈亞尼亞,巴西,榮獲2007年《Wallpaper*設計大獎》最佳公共空間獎。

(圖片來源:Leonardo Finotti)

9座尼邁耶關鍵建筑

科潘大廈(Edifício Copan)

托德·埃伯勒作品集中的科潘大廈。

(圖片來源:Todd Eberle)

地點:圣保羅

時間:1966年

尼邁耶以流暢的曲線和有機形狀聞名,而科潘大廈——圣保羅的一個多家庭住宅項目——正是這種風格的大規模體現。這座32層、擁有1,160套公寓的建筑既宏偉又柔和,除了定制的建筑使其載入史冊外,毫無“精品”之感。

伊比拉普埃拉音樂廳(Ibirapuera Auditorium)

(圖片來源:Paul R. Burley)

地點:圣保羅

時間:2002年

奧斯卡·尼邁耶與景觀設計師羅伯托·伯勒·馬克思合作設計了圣保羅最著名的綠肺之一——伊比拉普埃拉公園。尼邁耶的貢獻包括伊比拉普埃拉音樂廳,這座建筑以其極簡主義的清晰體量和鮮艷的紅色入口著稱,入口處的門仿佛被風吹起,懸浮在上方。

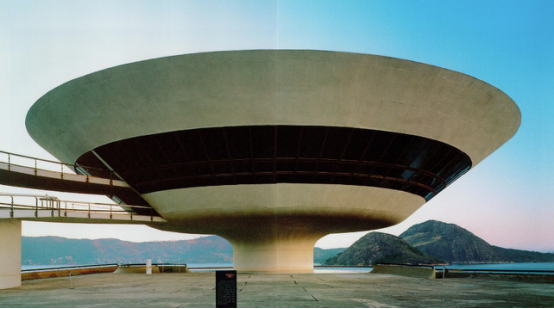

尼泰羅伊當代藝術博物館(Niterói Contemporary Art Museum)

埃伯勒作品集中的尼泰羅伊當代藝術博物館。

(圖片來源:Todd Eberle)

地點:尼泰羅伊

時間:1996年

引人注目的尼泰羅伊當代藝術博物館(MAC)是尼邁耶的晚期作品之一,于1996年完工。在結構工程師布魯諾·孔塔里尼(Bruno Contarini)的協助下,建筑主體形如飛碟,高懸于地面之上,俯瞰海岸。

高原宮(Palácio do Planalto)

保羅·克萊門斯(Paul Clemence)拍攝的高原宮,作為我們2020年巴西利亞60周年紀念報道的一部分。

(圖片來源:Leonardo Finotti)

地點:巴西利亞

時間:1960年

如果說曙光宮(Palácio da Alvorada)是巴西總統的住所,那么高原宮則是他的辦公地。這座辦公樓是巴西利亞的地標之一,既因其功能,也因其引人注目的現代主義外觀。1987年,它被聯合國教科文組織列為巴西利亞世界遺產的一部分。

曙光宮(Palácio da Alvorada)

文森特·富尼耶(Vincent Fournier)為其著作《巴西利亞:時間膠囊》拍攝的曙光宮。

(圖片來源:Vincent Fournier)

地點:巴西利亞

時間:1958年

曙光宮是巴西總統的官邸,坐落在帕拉諾阿湖(Paranoá Lake)的半島上,四周環水。建筑外觀低矮線性,實則包含三層,除居住區外,還設有用于國事活動和接待的宏偉空間。

巴西國家國會大廈(National Congress of Brazil)

藝術家兼攝影師文森特·富尼耶在其著作《巴西利亞:時間膠囊》中記錄的巴西國家國會大廈。

(圖片來源:Vincent Fournier)

地點:巴西利亞

時間:1960年

巴西國家國會大廈的幾何造型極具力量感:左側半圓體為參議院,右側半圓體為眾議院,兩座垂直塔樓介于其間,為這座現代主義設計增添了戲劇性與紀念性。

巴西利亞大教堂(Cathedral of Brasília)

2013年《Wallpaper*》刊登的托德·埃伯勒作品集中的巴西利亞大教堂。

(圖片來源:Todd Eberle)

地點:巴西利亞

時間:1970年完工

巴西新首都巴西利亞的羅馬天主教大教堂由尼邁耶設計,巴西結構工程師華金·卡多佐(Joaquim Cardozo)以高超的工程技術實現了其雙曲面線條,建筑由16根混凝土柱支撐。

聯合國總部大樓(United Nations Headquarters)

(圖片來源:Erik Drost)

地點:紐約

時間:1952年

尼邁耶作品集中的另一項團隊合作成果是紐約標志性的聯合國總部大樓。十位建筑師和眾多顧問參與了1947年1月啟動的設計。十位建筑師分別是:ND Bassov(蘇聯)、Gaston Brunfaut(比利時)、Ernest Cormier(加拿大)、勒·柯布西耶(法國)、梁思成(中國)、Sven Markelius(瑞典)、奧斯卡·尼邁耶(巴西)、Howard Robertson(英國)、GA Soilleux(澳大利亞)和Julio Vilamajo(烏拉圭)。

圣方濟各教堂(Church of Saint Francis of Assisi, Pampulha)

(圖片來源:Camilla Vitoria Machado)

地點:貝洛奧里藏特

時間:1943年

圣方濟各教堂迷人的曲線是尼邁耶的標志性風格。1943年完工時,教堂內部壁畫由坎迪多·波爾蒂納里(Candido Portinari)創作,景觀則由羅伯托·伯勒·馬克思設計。

2010年采訪102歲的奧斯卡·尼邁耶

《Wallpaper*》:您的作品總是與巴西緊密相連。您認為自己的建筑有多“巴西”?

奧斯卡·尼邁耶:現代建筑采用了一種更國際化的語言,可能比建筑史上任何時期都更強調這一點。然而,巴西文化非常強大,存在于這個國家建筑師的想象中。我認為自己并未偏離這一點:在巴西利亞,曙光宮的立面水平延伸、寬敞的門廊以及盡頭的小教堂,都讓人聯想到我們古老的農場別墅。

《Wallpaper*》:我們看到的巴西似乎正處于樂觀時期,2016年奧運會即將到來;您看到了哪些機遇?巴西最應該利用什么?

尼邁耶:我相信整個國家,尤其是民用建筑和旅游業,應該充分利用奧運會的臨近。

為紀念尼邁耶的生平與遺產,《Wallpaper*》制作了28頁特輯,展示攝影師托德·埃伯勒的作品,隨2013年2月刊發行。

(圖片來源:Leonardo Finotti)

《Wallpaper*》:您認為哪個項目是職業生涯的關鍵?

尼邁耶:我職業生涯中最重要的項目是為潘普利亞(Pampulha)設計的建筑,當時貝洛奧里藏特市長儒塞利諾·庫比契克(Juscelino Kubitschek)委托了我。在這些作品中,尤其是小教堂和“Casa do Baile”餐廳,我的建筑視覺詞匯開始成型。那些巨大的曲線覆蓋物以直線下降,出人意料,從而賦予它們一種因結構力量而合理的獨特特征。在其他情況下,它們通過我的建筑師想象力創造的反復無常的曲線展開;正是在紙上勾勒這些作品時,我抗議了所有理性主義、枯燥、缺乏創意的建筑,這些建筑從美國迅速蔓延到日本。

《Wallpaper*》:您的一些項目,如CIEP學校,在國外不如巴西利亞或潘普利亞的作品知名。這些相對低調的項目在您的職業生涯中扮演了什么角色?

尼邁耶:里約熱內盧的CIEP學校是預制公共學校,對我來說,這些學校最重要的特點不是建筑本身,而是我的摯友達西·里貝羅倡導的理念:孩子們應該全天待在學校,那里應提供體育設施、圖書館以及安靜的學習空間,這些在他們的家中往往缺乏。至于建筑本身,即使是預制結構,我也努力創造獨特的形態,使它們在周圍建筑中脫穎而出,從而彰顯這一事業的重要性。

拉丁美洲紀念館,圣保羅。

(圖片來源:Todd Eberle)

《Wallpaper*》:您的事務所仍在高效運作,家族中也有幾位建筑師;您的工作和事務所由家人支持與延續,這對您有多重要?

尼邁耶:在我的事務所,我是唯一負責初始項目創作的建筑師。我的兩個曾孫在那里工作;我將一些項目的開發委托給他們。他們是剛起步的年輕建筑師,我認為他們前途無量。

《Wallpaper*》:您關注哪些巴西建筑師的作品?

尼邁耶:我必須提到我的朋友若昂·菲爾蓋拉斯·利馬(Jo?o Filgueiras Lima),又名“萊萊”(Lele)。他的才華與能力值得我的關注。他的一些項目曾由我和妻子薇拉·尼邁耶(Vera Niemeyer)主編的文化雜志《Nosso Caminho》介紹。

桑巴大道(Sambodromo),里約熱內盧。這座1984年建成的建筑充滿戲謔感,其混凝土柱和結構緊繃如舞者伸展的肢體,位于狂歡節的核心。

(圖片來源:Todd Eberle)

《Wallpaper*》:您有日常作息嗎?每天去事務所嗎?建筑在您生活中扮演什么角色?

尼邁耶:我確實有一定的作息。我起得較早,盡量在上午10點到事務所。我通常有預約,但總會留出時間畫草圖,這是我創作項目的基石。午餐約在12:30。下午,我會花幾小時寫文章和編撰《Nosso Caminho》。傍晚時分,常有朋友來訪。我回家后,晚餐約在7點。建筑仍在我的生活中占據重要地位。

《Wallpaper*》:您對巴西建筑的未來有何期許?

尼邁耶:希望它始終以創造性的方式回應技術與社會進步。希望從業者依靠直覺,無所畏懼。直覺是揭開生活秘密的關鍵,讓人理解人類——這些極度脆弱的生命——如何面對他們的困境。

精選文章: