沉浸式體驗的浪潮席卷全球,美國“Sleep No More”以先鋒的沉浸式戲劇重構莎士比亞經典;法國“Puy du Fou”依托歷史遺址打造史詩級夜秀;迪士尼以全球6大主題樂園構建“造夢工廠”宇宙......

在中國,從四川峨眉山到河南鄭州、河北廊坊,王潮歌導演的“只有系列”以本土文化為根基,開創了“戲劇幻城”這一獨特模式。在全球化語境下,東方的沉浸式體驗與超文本空間敘事正在如何生長?

#全國藝文現場

只有系列“戲劇幻城”觀察

探訪時間:2025年4月

4月世界讀書日這一天,以“紅樓”為鏡,由「美好的書 THEBOOKAND」策劃,一筑一事與來自藝術、文化、商業等多個領域,包括策展人、藝術家、作家、戲劇創作者、大學教授等職業的女性讀者一起,化身“夢境體驗官”以獨特的藝術游園視角探訪“只有紅樓夢·戲劇幻城”,穿行于108個情景空間,在劇場與文本間叩擊共鳴。

作為建筑與生活方式的持續觀察者,我們好奇的是,在這片以戲劇為脈絡、建筑為舞臺、觀眾為主角,構建出的虛實交織的文化場域中,

從文本到物理空間,建筑與園林如何轉譯文學經典IP?從沉浸式戲劇體驗到商業消費,如何構建可持續的內容生態?從幻城品牌到城市文旅,怎樣培育和撬動在地文化與城市更新?

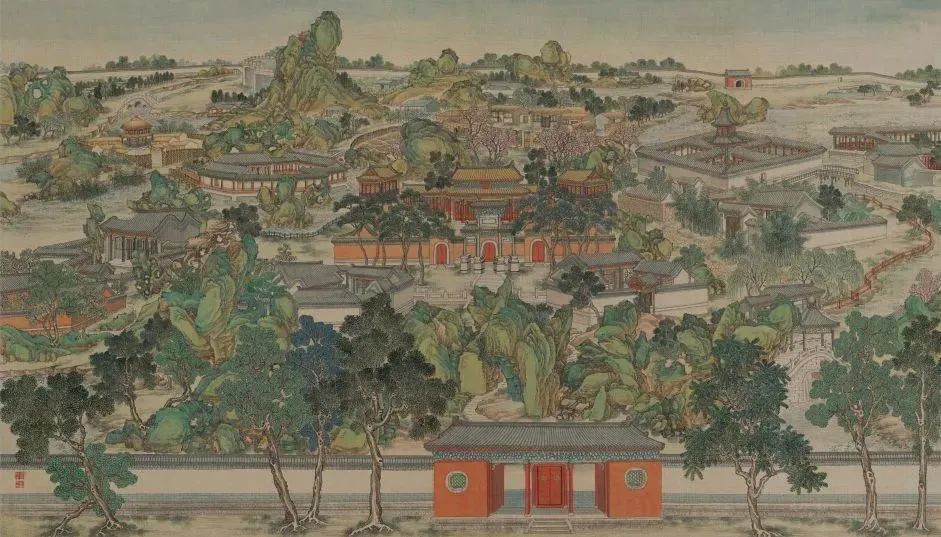

俯瞰“只有紅樓夢·戲劇幻城” / 圖源官方

01

何為“幻城”?

人人心中都有一個紅樓夢,而每個人心中的紅樓幻城也是不同的。可以說,曹雪芹瑣碎細膩文筆下的“大觀園”,本身就是文學史上最偉大的“紙上建筑”。

清,孫溫《大觀園全景》,現藏于旅順博物館 / 圖源網絡

在這場“只有紅樓夢·戲劇幻城”世界讀書日活動中,在最初游園過程中,人們首先關注的便是:從文本到戲劇與空間的敘事,是如何展開的?

當劇場開演,進而被觀眾們報以期待的則是:經典IP的權威性與當代體驗的創新性能否在其中得到平衡甚至突破?

清,孫溫《林黛玉暇游聽悲曲》《林黛玉焚稿斷癡情》,現藏于旅順博物館 / 圖源網絡

在紐約西27街的麥基克酒店,《Sleep No More》用5層樓的空間重構了《麥克白》的悲劇。觀眾戴著白色面具穿梭于浸滿雨水的走廊,在隱藏線索中拼湊敘事真相。

在法國西部旺代省,《Puy du Fou》將千年戰爭史詩再現為奇觀:古羅馬斗獸場遺址上,在3D投影中復活十字軍東征,戰馬鐵蹄踏過真實水幕制造的塞納河幻影。

《Sleep No More》劇照 / 圖源網絡

《Puy du Fou》劇照 ?/ 圖源網絡

而“只有系列”的“戲劇幻城”模式,每一個都圍繞戲劇與在地給出了不同的空間解法。

在四川峨眉山的山麓中,“只有峨眉山·戲劇幻城”打造的“云海三部曲”,以17000㎡水霧裝置模擬禪意云海,卍字形升降舞臺與395間舊屋村落虛實交織,觀眾穿行于天空、云海與村落之中。

只有峨眉山·戲劇幻城?北京王戈建筑設計事務所 / 圖源網絡

在河南鄭州的平原上,“只有河南·戲劇幻城”以56個棋盤式夯土院落為核心,通過9米高夯土墻與百畝數控麥田構建“中原文明矩陣”。傳統地坑院與地下劇場系統垂直疊加,觀眾行走在麥浪起伏與跨媒介技術的呼應中。

只有河南·戲劇幻城?王戈工作室 / 圖源網絡

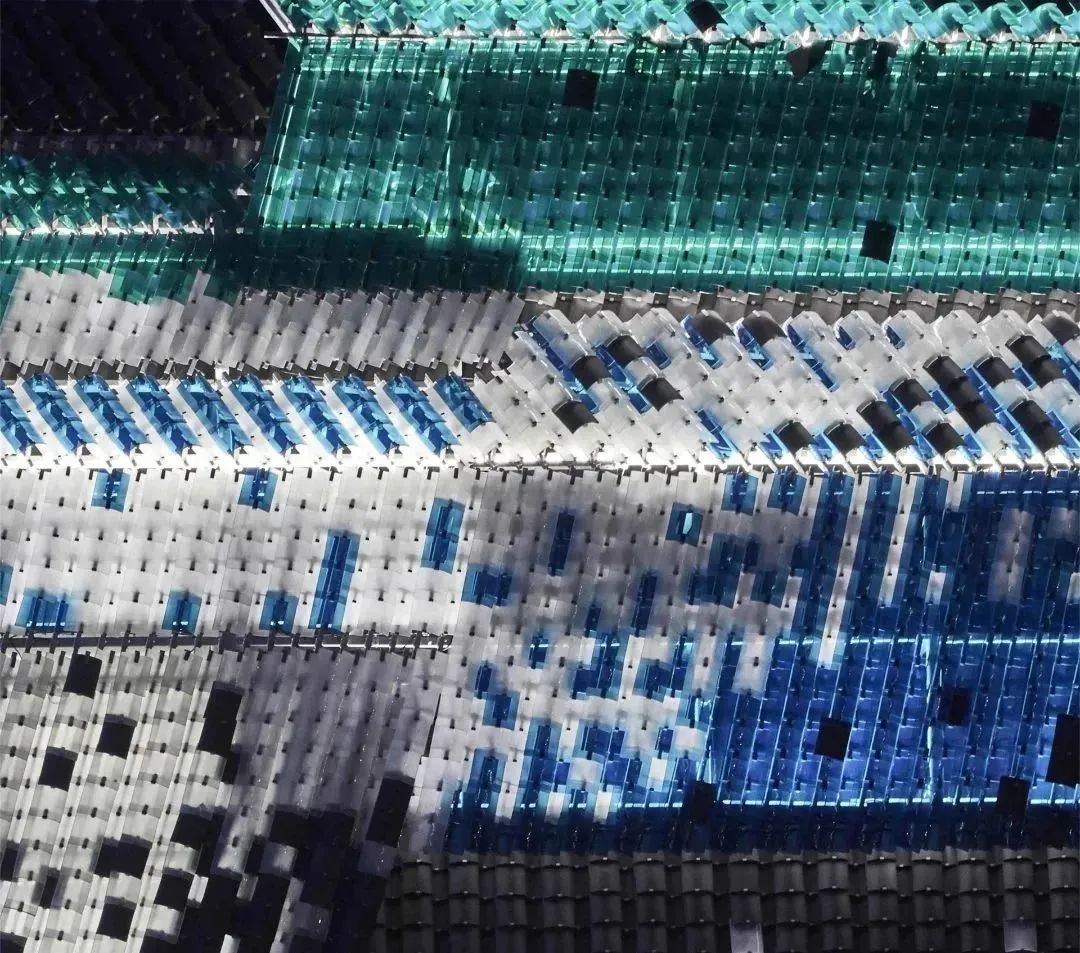

而當我們步入河北廊坊的“只有紅樓夢·戲劇幻城”,在108個情景園林空間中移步換景,東方園林敘事與現代聲光科技結合,構建出了一個“紅樓宇宙”,通過行進式觀演讓觀眾在虛實交織中完成對經典的當代詮釋。

“只有紅樓夢·戲劇幻城”建筑群總占地面積228畝,由王潮歌擔任總構想、總編劇、總導演,歷時8年打造,首期共有21場沉浸式演出。

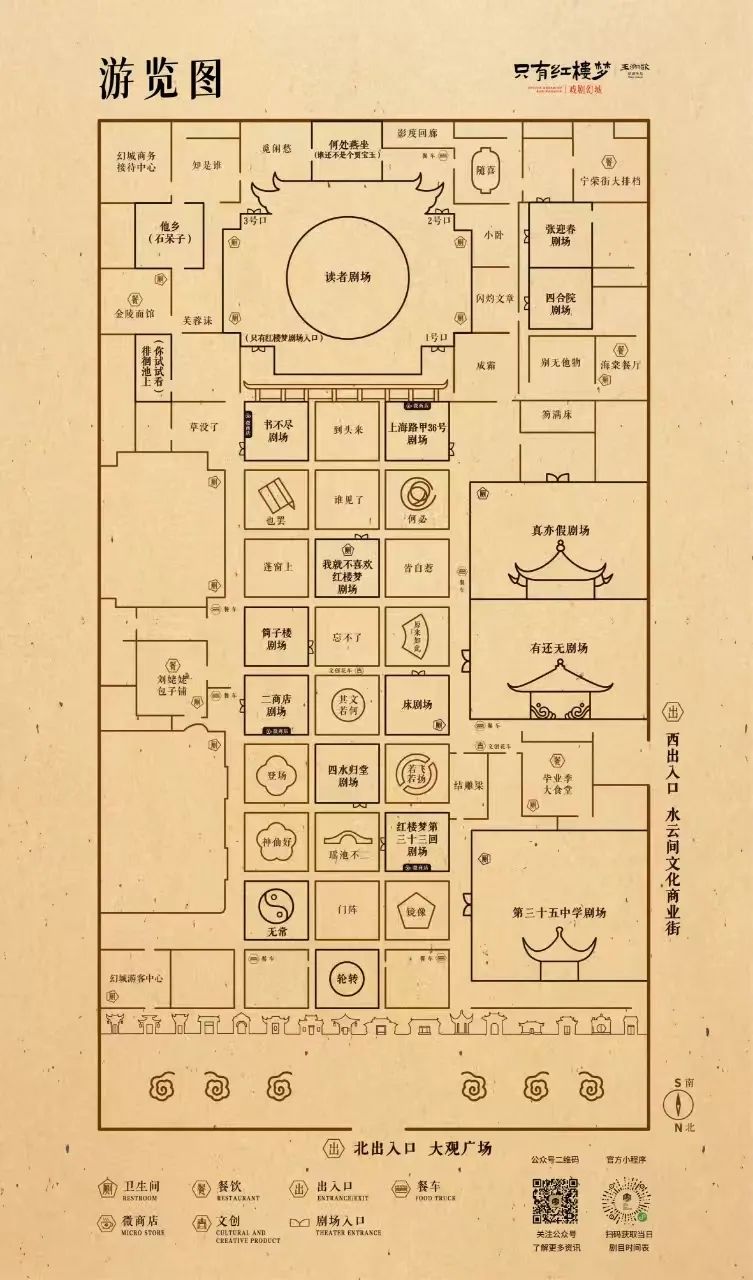

“只有紅樓夢·戲劇幻城”游覽地圖 / 圖源官方

以東方美學特有的“亦真亦假、虛實留白、輪回穿越”為創作手法,采用移步異景、迷宮幻境的景觀設計理念,以素白墻體為紙,光影為墨,構筑出隱喻“太虛幻境”的迷離空間。

只有紅樓夢·戲劇幻城 / 圖源官方

據《紅樓夢學刊》-《紅樓今說:紅樓戲的創新演繹——“只有紅樓夢·戲劇幻城”觀劇報告》作者張伊頔:

“以學界和業界公認的較為成功的紅樓戲之一,趙清閣的話劇改編為例。她曾說,‘把《紅樓夢》小說改編為其他文藝形式的戲劇或說唱,是一種再創造;這種再創造過程,實際上即是研究過程。再創造要忠實于原著,而又應適當地對原著加以整理,做到去蕪取精,不能照抄,也不能輕率地隨意篡改。’按照這個標準,只有紅樓夢·戲劇幻城的改編可以說是具有先鋒性的。

“幻城中的戲劇大部分選用了《紅樓夢》的某一部分進行傳承,試圖從‘讀者’的角度來解構紅樓,而非單純從情節和人物塑造上抓住其內涵。這一點與之前大部分的改編文藝作品不同,且將其成不成功按下不表,這無疑是一個創新性的特點。同時,幻城本身具有文旅性質,打造了更為沉浸式的體驗,也在一定程度上削弱了其作為紅樓衍生作品的文學和文藝性,需要辯證看待。”

幻城并不是在簡單復刻紅樓夢書中的場景,而是以“讀者的《紅樓夢》”為核心敘事,聚焦“讀者與文本的對話”,構建劇目乃至空間營造。

02

以空間“再讀”紅樓夢

當翻開《紅樓夢》原著,曹雪芹莫不是一位“紙上建筑師”?在他筆下,大觀園是一副流動的建筑與園林畫卷。它是在《紅樓夢》的故事脈絡、情節發展、人物活動中徐徐展開的,本身就是一個動靜結合、時空交織的空間。

87版《紅樓夢》電視劇劇照 / 圖源網絡

大觀園以“自然為骨,人文為魂”,借翠嶂假山藏曲徑通幽之妙,引清流穿石成“沁芳”活水脈絡。瀟湘館千竿竹影寫盡黛玉風骨,蘅蕪苑奇藤冷香暗喻寶釵心性,稻香村“籬笆茅屋”返璞歸真。

一園聚四時景:春日梨云伴雨,夏夜荷風納涼,秋夕桂魄流光,冬晨琉璃映雪,虛實相生間盡顯東方園林“可游可居可悟”的宇宙觀。

87版《紅樓夢》電視劇劇照 / 圖源網絡

《紅樓夢》第五回描寫太虛幻境:“但見朱欄白石,綠樹清溪,人跡希逢,飛塵不到……抬頭忽見一座牌坊,上書‘太虛幻境’四大字,兩邊一副對聯:假作真時真亦假,無為有處有還無。”

第十七回描寫瀟湘館:“忽抬頭看見前面一帶粉垣,里面數楹修舍,有千百竿翠竹遮映……后園墻下得泉一派,繞階緣屋至前院,盤旋竹下而出。”

第三十八回描寫藕香榭:“原來這藕香榭蓋在池中,四面有窗,左右有曲廊可通,亦是跨水接岸,后面又有曲折竹橋暗接。”

“只有紅樓夢·戲劇幻城”則以“去中心化”的棋盤式布局,打破“舞臺-觀眾”的二元對立。

游客從16扇風格迥異的“中國門”隨機進入,如同翻開《紅樓夢》的不同章回,在傳統中國園林、亭臺水榭、80年代筒子樓、未來感水幕之間自由穿行。

只有紅樓夢·戲劇幻城情景空間 / 圖源「美好的書 THEBOOKAND」

“只有紅樓夢·戲劇幻城”,文本敘事隨著呼吸節奏在建筑肌理中自然生長。

“碎片化拼貼”的多種風格場景營造看似冒險,實則暗合《紅樓夢》“草蛇灰線,伏脈千里”的敘事手法——看似斷裂的場景,通過一把不斷出現的“紅椅”,串聯起“讀者”身份的統一性。

只有紅樓夢·戲劇幻城情景空間 / 圖源「美好的書 THEBOOKAND」

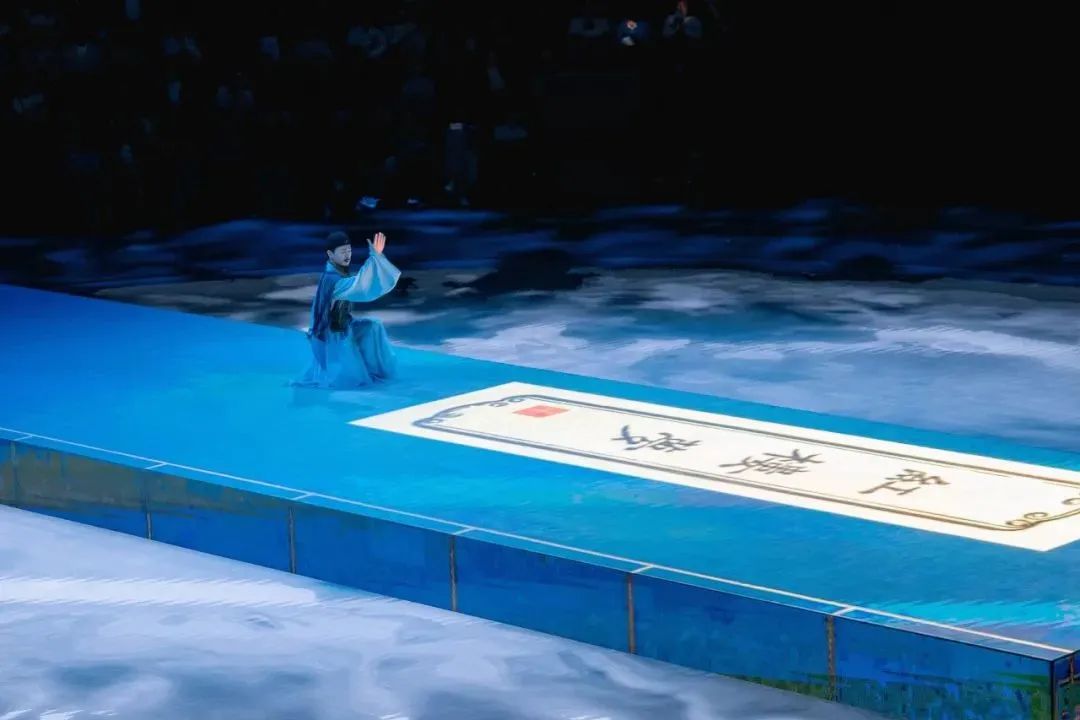

當步入劇場,眼前多元化的觀演設置,打破傳統觀演邊界,從空間交互、感官刺激與情感共鳴三個維度平衡觀眾體驗感。

比如《讀者劇場》設置7個獨立戲劇空間與3條故事線,觀眾自由選擇探索路徑,以「碎片化閱讀」形式重構紅樓宇宙,賦予觀眾「解讀者」身份;

《真亦假劇場》讓觀眾從后臺進入舞臺中心,與書中人互換虛實角色,模糊「觀眾席」與「表演區」的界限,強化「參與者」身份;

只有紅樓夢·戲劇幻城劇場《真亦假劇場》 / 圖源官方

只有紅樓夢·戲劇幻城劇場《真亦假劇場》 / 圖源官方

《床劇場》小劇場打破傳統觀演姿勢,觀眾躺臥于場景化的床榻,身體與空間融為一體,成為「沉浸實驗者」;

《第三十五中學》:還原1987年校園場景,觀眾化身學生參與課堂互動,通過集體記憶觸發一代人的青春回溯......

只有紅樓夢·戲劇幻城《床劇場》 / 圖源官方

只有紅樓夢·戲劇幻城《第三十五中學》 / 圖源官方

03

從“流量”到“留量”

對讀者而言,“只有紅樓夢·戲劇幻城”是一次造夢,一次腳步丈量中的重讀紅樓;而從個體到整座城市,我們也很好奇,什么是廊坊這座城市的“造夢邏輯”?

文旅項目的終極挑戰之一,在于如何將“流量”轉化為“留量”。

據官方數據:自2023年7月開園運營至今,只有紅樓夢·戲劇幻城累計接待超180萬人次入園體驗,總演出約1.8萬場,游客觀演近900萬人次。2025年以來,只有紅樓夢·戲劇幻城入園人次同比增長50%,水云間文化商街客流較去年同期增長近30%。

去年初,“只有紅樓夢·戲劇幻城”所在的廊坊市夢廊坊戲劇公園,入選第三批國家級夜間文化和旅游消費集聚區。

世界讀書日活動游園現場 / 圖源「美好的書 THEBOOKAND」

那么,從戲劇到商業,在《紅樓夢》IP的流量紅利之外,項目如何以品牌反哺城市文旅?以“戲劇+”為杠桿,撬動文化消費與城市空間的深度黏合?商業內容與戲劇內核能否形成“文化互文”,而非簡單流量變現?

目前階段,項目毗鄰的“水云間文化商街”,以“紅樓夢美學”為基底,將戲劇元素滲透至餐飲、零售等業態,目前正在進行新一輪升級招商;水云間商街推出“怡紅果子鋪”等IP衍生消費,嘗試推動消費行為與戲劇內核的情感共振;此外,依托“國家級夜間文旅消費集聚區”資質,幻城正在聯動廊坊市政府打造“夢廊坊夜游體系”......

水云間文化商街活動現場 / 圖源官方

在此次世界讀書日活動中,一筑一事和十幾位「夢境體驗官」除了作為讀者分享獨特的紅樓夢讀者故事,也一起在工作坊中探討了以上項目發展的議題。

活動主海報及嘉賓海報 / 圖源「美好的書 THEBOOKAND」

「人人心中都有一個紅樓夢」分享沙龍及工作坊現場 / 圖源「美好的書 THEBOOKAND」

“只有紅樓夢·戲劇幻城”不到兩年時間,無論是品牌、商業還是在地生態,還有很長的路要走——文旅項目的可持續性不在于IP本身的熱度,而在于能否將文化符號轉化為“可參與、可衍生、可進化”的生態系統,避免成為一次性游學或景點式打卡的“文化飛地”。

廊坊的“造夢邏輯”,或許是讓戲劇成為城市更新的“酵母”,發酵出文化認同、產業升級與個體歸屬感的多重因子。正如導演王潮歌所表達的,這里不是復制一座城,而是讓每個人在城中找到自己的“紅樓夢”。一筑一事

《讀者劇場》 ?/ 攝影:憂憂

本文經授權轉載自公眾號:一筑一事

精選文章: