當人工智能能在數秒內處理形式、功能、環境與法規等多元變量,為建筑師生成優化方案時(ArchDaily相關報道),一個根本性問題浮現:建筑智能是否等同于數據邏輯?在算法革命席卷行業之際,另一種思潮正在興起——它重視感官體驗、在地適應性與代際知識傳承。人工智慧與祖先智慧的對話揭示:真正的智能不在工具本身,而在于我們運用工具時的意圖與敏感度。

自然智慧的重現

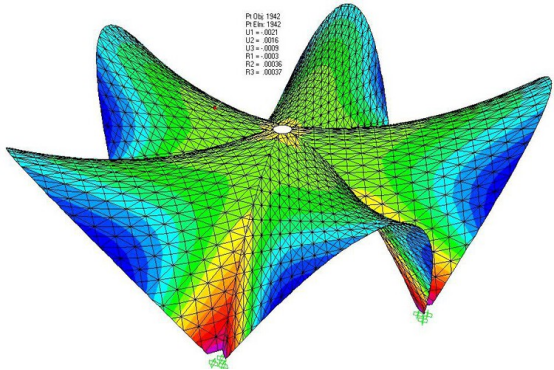

當代項目正重新向自然與傳統學習。斯圖加特大學ICD/ITKE研究所的livMatS展館(上圖)采用仿生結構,體現了技術效率與生態復雜性的共生。這種趨勢并非倒退,而是對"智能"定義的拓展——當我們將竹材的天然韌性與結構分析軟件SAP2000(下圖)結合時,智能便產生于兩種知識體系的交匯處。

集體智能:建筑的社會維度

法國哲學家皮埃爾·萊維在90年代提出的集體智能理論,在CO-LAB設計事務所的Luum竹構神廟(下圖)中得到印證。該項目由墨西哥工匠與數字建模師協作完成,證明智能可以分布式存在于不同個體的經驗中:

"每個人都在特定語境中貢獻獨特價值,智能通過相互認可與協作得以增強"

——皮埃爾·萊維《集體智能》

2025威尼斯雙年展:三種智能的融合

這種擴展的智能觀在氣候危機背景下顯得尤為緊迫。2025威尼斯建筑雙年展以"Intelligens:自然·人工·集體"為主題,策展人卡洛·拉蒂呈現了三種智能的協同:

自然智能:隈研吾團隊將AI與日本傳統木工結合,使不規則木材成為結構材料

集體智能:拉各斯自組織市場(下圖)展現非正式經濟中的空間自發性

新范式:作為倫理實踐的建筑智能

Wiki部落公園(下圖)等案例表明,21世紀的建筑智能不再是尋求"完美方案",而是建立深思熟慮的決策網絡:

在算法與祖傳智慧的平衡中,一種新的設計哲學正在成形——智能的衡量標準不再是工具先進性,而是決策能否同時回應技術理性、文化記憶與生態責任。當建筑學會聆聽材料、場所與人的聲音時,它便成為連接過去與未來的活態智慧。

精選文章: