2025威尼斯建筑雙年展上的機器人與AI

在2025威尼斯建筑雙年展的軍械庫展區(qū),機器人與人工智能正以人類伙伴的姿態(tài),預演著未來城市的日常生活場景。這場持續(xù)至11月23日的國際展覽中,仿生機器人與智能系統(tǒng)展示了它們在地球及太空環(huán)境中重塑建筑結(jié)構(gòu)、可穿戴設(shè)備設(shè)計與應用的重要角色。它們既支持人類地外探索與生存,也參與建筑施工任務,更搭載能適應環(huán)境并與人類協(xié)作完成各類任務的智能系統(tǒng)。以達瓦·紐曼(Dava Newman)與吉列爾莫·特羅蒂(Guillermo Trotti)設(shè)計的BioSuit為例:這套通過計算設(shè)計與纖維整合技術(shù)打造的3D紡織框架,可根據(jù)個人體型定制,配備可穿戴傳感器、執(zhí)行器、熱防護層、輻射屏蔽層以及主動加壓材料。

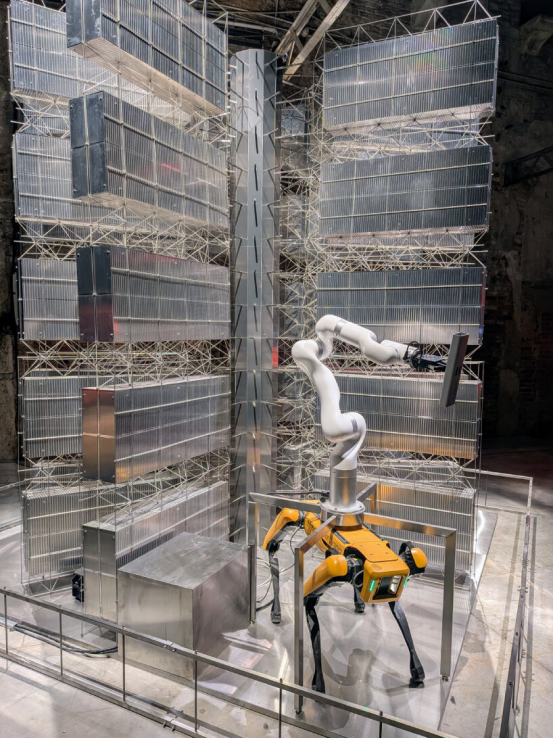

該宇航服專為支持月球與火星任務設(shè)計,甚至整合了實時任務規(guī)劃與代謝監(jiān)測系統(tǒng),能將宇航員數(shù)據(jù)與環(huán)境參數(shù)結(jié)合,指導探索行動。展區(qū)內(nèi)與之毗鄰的是IVAAIU City設(shè)計的"月球方舟"——這是機器人應用于太空開發(fā)的又一范例,通過機器人系統(tǒng)在月球建立數(shù)據(jù)中心,旨在通過地外存儲關(guān)鍵數(shù)據(jù)以緩解地球氣候變化風險。機器人負責組裝檔案基礎(chǔ)設(shè)施,并利用光學激光通信進行系統(tǒng)更新。為增強展示效果,設(shè)計團隊還將機械臂安裝在波士頓動力機器狗Spot的背部。

達瓦·紐曼與吉列爾莫·特羅蒂設(shè)計的BioSuit | 圖片來源:designboom

機器"輔助"人類而非取代

雖然機器人與AI僅占據(jù)雙年展軍械庫展區(qū)的一部分,卻足以宣告其在人類生活與建筑領(lǐng)域日益增長的存在感。例如比雅克·英厄爾斯集團(Bjarke Ingels Group)、勞里安·吉尼托留(Laurian Ghinitolu)與森新(Arata Mori)共同呈現(xiàn)的裝置中,不丹傳統(tǒng)木雕工藝在機械臂輔助下完成:這根六米長的菱形木梁,一半由人類雕刻,另一半由搭載AI的機器人完成。該案例并非展示機器人將取代人類,而是揭示如何激活機器協(xié)同,分擔人類工作負荷。

另一組體現(xiàn)人機協(xié)作的展品是菲利普·F·袁(Philip F. Yuan)與何斌的《共創(chuàng)》(CO-POIESIS)。二人利用回收木材與機器人建造技術(shù),為兩臺機器人搭建了臨時展亭。這座大型結(jié)構(gòu)中,兩臺配備傳感器的有線機器人各司其職:前方的演奏鋼鼓,后方的隨之起舞。展亭外另設(shè)供觀眾擊打的鋼鼓——當訪客敲擊時,機器人會同步演奏相同節(jié)奏,繼而觸發(fā)伴舞機器人的即興舞動。

IVAAIU City設(shè)計的月球方舟 | 圖片來源:IVAAIU City

人形機器人的自我意識演進

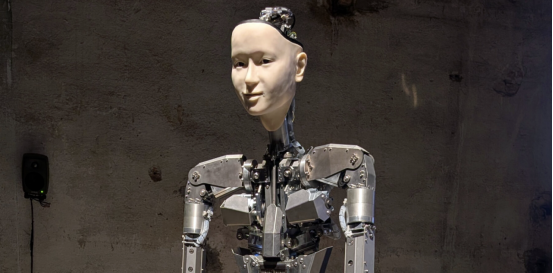

機器人與AI能否獲得自我意識?池上高志(Takashi Ikegami)與盧克·斯蒂爾斯(Luc Steels)的裝置《我是奇異循環(huán)嗎?》(Am I A Strange Loop?)試圖探討這個問題。主角是名為Alter3的人形機器人:它雖無皮膚覆蓋,卻擁有黏土材質(zhì)塑造的面部與雙手。設(shè)計團隊為其安裝了感知、運動控制、記憶與語言處理系統(tǒng),使Alter3能與觀眾對話,并在交談時自然擺動頭部與手臂。

丹妮拉·魯斯(Daniela Rus)的《機器馬賽克》(Machine Mosaic)則展示了人形機器人在砌磚與鑲嵌工藝中的應用。憑借計算機視覺系統(tǒng),機器人能感知并解讀環(huán)境,將視覺信息轉(zhuǎn)化為動作指令。展覽期間,它持續(xù)拆裝構(gòu)件,演示機器人執(zhí)行標準化建筑任務的能力。

該裝置生動呈現(xiàn)了機器人系統(tǒng)在月球數(shù)據(jù)中心的運用 | 圖片來源:designboom

這項實驗探索了機器人的自我意識形成機制。研究者認為,當機器人的輸出與輸入通過反饋回路形成遞歸循環(huán)時,自我意識可能萌芽。2025威尼斯建筑雙年展上的這些機器人與AI,折射出智能機械在太空、建筑、地球與人類生活中不斷擴張的疆域。

無論是提升宇航員表現(xiàn)、建造月球設(shè)施、輔助傳統(tǒng)工藝,還是驗證意識理論,機器人及其背后的創(chuàng)造者正共同拓展設(shè)計、建造與太空探索的邊界。這些機器在陸地與地外環(huán)境中承擔著愈發(fā)多元的職能,而這場持續(xù)至2025年11月23日的國際大展,正聚焦于人類活動與機器人支持之間日益緊密的共生關(guān)系。

比雅克·英厄爾斯集團、勞里安·吉尼托留與森新合作的《古老未來:不丹傳統(tǒng)與創(chuàng)新的橋梁》 | 圖片來源:BIG

機械臂輔助下的不丹傳統(tǒng)木雕工藝 | 圖片來源:designboom

菲利普·F·袁與何斌的《共創(chuàng)》 | 圖片來源:designboom

這座大型結(jié)構(gòu)容納了兩臺配備傳感器的有線機器人 | 圖片來源:菲利普·F·袁與何斌

池上高志與盧克·斯蒂爾斯的《我是奇異循環(huán)嗎?》 | 圖片來源:designboom

可見設(shè)計團隊為機器人安裝了感知系統(tǒng) | 圖片來源:池上高志與盧克·斯蒂爾斯

丹妮拉·魯斯的《機器馬賽克》 | 圖片來源:designboom

精選文章:

普利茲克獎風向標?馬巖松擔任2025威尼斯建筑雙年展策展人,“中國智慧”將成為焦點