位于鹿特丹的Fenix博物館,是MAD建筑事務所的新作,聚焦移民歷史,試圖在歷史與現代、集體記憶與城市轉型之間,提供新的詮釋。

過去,這里與普通勞動者的生活緊密相連,是華人移民聚居與謀生的地方。如今,一座由中國建筑師主創的地標項目在此落成,以新的視覺和姿態,向歷史呼應。

#創作力

Fenix博物館

開幕時間:2025.5.15

落地地點:荷蘭鹿特丹

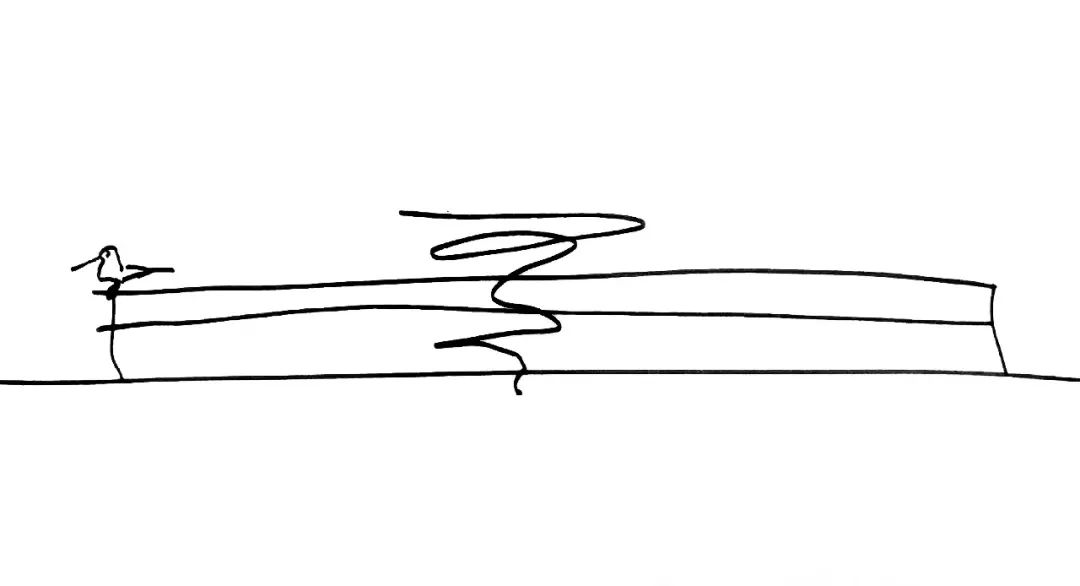

搭乘鹿特丹自北向南的地鐵線,抵達內港(Rijnhaven)站前,列車會駛出地下隧道,沿著高架軌道逐漸升至水面之上。視野隨之豁然開朗:波光粼粼的港灣對岸,一座建筑閃閃發光——由MAD建筑事務所設計的Fenix博物館。

建筑佇立于碼頭邊緣,直面對岸千篇一律的現代高樓群,獨特而“怪異”的姿態,為鹿特丹的空間敘事增添了一則關乎“遷徙”與“身份”的重要注腳。

事實上,這片碼頭從不缺乏故事。一個多世紀前,這里是通向世界的出口,數十萬歐洲移民曾在此登船遠赴北美;也是水手、碼頭工人與紅燈區聚集的地方,更是鹿特丹華人移民最早落腳的區域。鹿特丹最初的唐人街就位于此地,各種餐館、理發店和雜貨鋪遍布街區。盡管唐人街已經遷至中央火車站附近,但這里仍舊被許多鹿特丹人視為城市“華人記憶”的起點。

通過在建人工沙灘遙望Fenix博物館

1947年,鹿特丹威廉敏納碼頭,離港移民乘船告別 ?/ 圖源Fenix

碼頭上的流動記憶遠不止于歷史。經過長達十五年的城市更新與再開發,卡滕德雷赫特區如今已煥然一新。鹿特丹市政府在此打造開放的人工沙灘,緊鄰沙灘的舊倉庫改建成時尚的美食集合地,提供本地釀造的啤酒、咖啡與各色小吃;劇院與故事之家舉辦從戲劇表演到社區故事會等各類活動。國際生活雜志《Time Out》將此地評選為“鹿特丹最酷的社區”——建筑、藝術、美食與碼頭景致交織,形成一個看似松散、卻活力十足的城市聚落。

當地露天電影院與酒吧

Fenix開幕當天

“打破”

鹿特丹是一座由移民與建筑共同塑造的城市。這里超過一半的人口來自移民,二戰后的大規模重建更讓其成為全球建筑實驗最密集的地方之一。在Fenix博物館所在的港口區域,對岸便是西扎、雷姆·庫哈斯等國際著名建筑師的代表作。如果說鹿特丹是一座“建筑師名人堂”,那么Fenix博物館的落成,則標志著中國建筑師第一次在這座城市的空間敘事中,寫下濃墨重彩的一筆。

一艘船停靠在舊金山倉庫,1925,鹿特丹市政廳收藏 ?/ 圖源Fenix

從Fenix主入口看向紐約酒店,酒店建于1901年,其建筑師是C.B. van der Tak。后來,由諾曼·福斯特設計的世界港口中心和蒙得維的亞住宅也建在了附近?

Fenix博物館所處的倉庫區域建于1920年代,最初是荷美航線的重要轉運樞紐,連接歐洲與北美。許多歐洲人正是從這里啟程,為了逃避貧困、戰亂和社會壓迫而踏上前往北美的旅程。這場規模浩大的移民潮不僅改變了美國的人口構成,也深刻影響了歐美之間的經濟、文化和社會結構。與德國的漢堡、不來梅,英國的利物浦,法國的勒阿弗爾,以及意大利的那不勒斯一樣,鹿特丹曾是無數人命運轉折的起點。

Fenix正在展出一場關于移民歷史的影像展覽。The Family of Migrants《移民家庭》,匯集了世界各地136位攝影師的作品,呈現移民作為一種永恒現象。這張圖記錄了女孩西德拉與叔叔嬸嬸逃往瑞典,她正在給留在敘利亞的母親打電話 / 攝影:Olivier Jobard

倉庫在二戰轟炸與1948年一場大火后,經歷了重建并被賦予新名Fenix——荷蘭語中意為鳳凰,象征著涅槃重生。面對這樣一座歷史厚重、橫向延展的工業建筑,

中國建筑師馬巖松的直覺是將其“打破”,以創造一種從過去超脫出來、面向未來的輕盈感。

他希望今天的人們走進這座博物館時,能夠與未來展開對話,而不僅是單純地回望歷史。

Fenix倉庫老照片? Rotterdam City Archive

走近Fenix博物館,最引人注目的便是那道仿佛“沖出地面”的銀色螺旋體。它從倉庫中央破頂而出,旋轉上升,最終化作鹿特丹天際線中新的視覺節點。雖然被稱作“龍卷風”,但在馬巖松的構想里,它更像是一道“精神的路徑”——既承載歷史的起點,又引領人們走向一個輕盈、開放的未來。

Fenix設計草圖

在城市中俯瞰“龍卷風”/ 攝影:Hufton+Crow

建筑師保留了倉庫的原始結構,但將中央區域打開,形成一個通透且充滿陽光的中庭廣場。廣場向街道和水面開放,上方以玻璃屋頂覆蓋,引入自然光。博物館內最具戲劇性的結構,則是一座雙螺旋交錯的樓梯系統:樓梯沒有中心柱體,結構仿佛完全隱去,僅通過旋轉的形式與原有混凝土邊界相嵌合,呈現出“懸浮”的姿態。這種處理方式體現了建筑師對于空間純粹性與開放性的追求,也使得訪客在行走時,能產生豐富而流動的視覺體驗。

修建中的Fenix,“數百名工程師、焊工和木匠一起修復和建造了Fenix。每個螺栓、橫梁和木板后面都有一個有故事的人——Asgeir,為了愛情從挪威搬到了荷蘭;雷姆斯利,渴望在庫拉索島當漁夫;艾倫,在鹿特丹找到了新家。”/ 攝影:Rubén Dario Kleimeer

“拉著一個行李箱,踏上未知的旅程,前往陌生之地,是一件很有勇氣的事。”馬巖松解釋道,“當你從任意一個入口走上樓梯時,能看到自己的影像和他人的倒影,光影交錯在樓梯表面,仿佛在穿越時間,與過去和未來的‘自己’相遇。”

為了確保原建筑結構整體穩定性,樓梯系統的結構設計復雜且充滿挑戰,必須完全避免觸及原有的承重體系,僅依靠邊緣位置懸挑而出。屋頂也經過重新塑形與綠化處理,僅中央區域保留了透光玻璃。MAD與當地的建筑及工程技術公司密切合作,最終實現了建筑形式上的“純粹性”與設計構想的完美落地,使其成為一座兼具紀念性與開放性的城市地標,象征著希望與勇氣。

從水面看向Fenix博物館

“龍卷風”的室內部分 / 攝影:?存在建筑Arch-Exist

沿樓梯而上,最終抵達一座視野開闊的觀景平臺。建筑師通過刻意的抬高和出挑,使平臺遠遠便可被識別。這座可以登臨的“雕塑”地標性不僅體現在建筑本身如外星來客般的獨特造型上,更體現在人們向上探索、與空間互動的過程中。馬巖松認為:

“這不僅僅是一個視覺形象,更是一個社會連接器。”

建筑的觀景平臺 / 攝影:?存在建筑Arch-Exist

這種強調互動與開放的空間感受,也延續至博物館內部的展陳內容。中央展區的亮點是一座名為“Suitcase Labyrinth”(行李箱迷宮)的裝置,由2000個移民后代捐贈的行李箱組成。每一個箱子都有一段個人歷史與記憶。博物館工作人員在籌備展覽、尋找展品的過程中,有人回到家中翻找行李箱,才第一次聽母親講述起自己早年移民的經歷,這也成了母女之間首次的代際對話。

展覽Suitcase Labyrinth《行李箱迷宮》/ 圖源Fenix

展覽收錄了不同移民和他們行李箱的故事 / 圖源Fenix

最終,這座博物館不僅僅是一個承載“移民敘事”的容器,它本身更是對“遷徙”這一概念的實踐與詮釋——空間在運動與互動中重構,人們則在行走與思考中獲得新的感悟。

Fenix展陳空間內部 / 攝影:?存在建筑Arch-Exist

城市如何接住一座博物館

Fenix博物館開放首日,鹿特丹內港(Rijnhaven)碼頭上演了一場慶典。來自各個方向的人群匯聚到博物館前,有人推著嬰兒車,有孩子沿樓梯扶手奔跑,膚色各異的人們排隊,等待進入這座全新開放的博物館。這一天剛好是鹿特丹遭遇德軍轟炸85周年紀念日。

85年前,這座城市幾乎被夷為平地;85年后,一座講述“遷徙與重生”的博物館在曾經的爆炸區附近正式開放。

當天傍晚,直升機在市中心低空飛過,將寫有詩句的紙片灑向街道,這場名為“bombing with poetry”的紀念活動,用詩句取代炸彈,以文學的形式修復城市的記憶。人們聚集在街頭廣場,興奮地伸手捕捉飄落的紙片,以一種更浪漫、積極的方式重新面對城市的創傷。

1940年,遭受德軍轟炸后的鹿特丹市中心。嚴重受損的圣勞倫斯大教堂(現已重建)是當時唯一沒被完全炸毀的鹿特丹中世紀建筑。/ 圖源網絡

重建后如今的鹿特丹/ 圖源網絡

作為城市地標之一,Fenix并不冰冷。它擁有劇場般富有儀式感的樓梯、反光如水的建筑表皮,以及那座充滿人間煙火氣息的行李箱迷宮。開放當天,博物館工作人員胸前貼著代表各自精通語言的標簽,一位非洲詩人則在博物館中擔任導覽志愿者,他曾作為無證移民在鹿特丹生活多年,如今也成了講述故事的人。

事實上,Fenix的落成并非意味著城市“突然擁有”了一座博物館,而是終于準備好“接住”一座具象而開放的文化容器。

鹿特丹是世界上少有的專門為屋頂設立節日的城市之一:在“屋頂開放日”,幾十棟辦公樓和住宅主動向公眾開放屋頂;“花園開放日”,居民們會將自己加的后院向陌生人開放參觀;而在“建筑開放月”,幾乎所有的知名建筑事務所都會臨時開放,讓市民們親自感受建筑的誕生過程;還有“紀念建筑開放日”,等等。

鹿特丹建筑開放月是荷蘭最大的城市建筑節,每年六月舉辦,涵蓋展覽、導覽、講座等百余場活動。2025年主會場設在港口區 Schiemond,聚焦可持續與社區參與,公眾可免費參與建筑事務所開放日等多樣活動。/ 攝影: Aad Hoogendoorn

攝影: ?Fred Ernst

也正因如此,MAD提出的“讓建筑可達、可攀登、可停留”的設計理念,在鹿特丹找到了最佳的落地點與共鳴。Fenix博物館的旋轉樓梯便是城市開放精神的形象表達——它吸引人們靠近、停留、攀登,并允許人們在空間中自由相遇,重新認識彼此和他們所在的城市。

當然,這種城市空間的轉變也并非毫無爭議。原位于Fenix倉庫底部的平價美食市集因施工而遷移,取而代之的是更為精致化的文化設施,甚至包括一間米其林星級餐廳。這種轉變一方面被視為城市升級的標志,另一方面也引發了社區居民逐步被邊緣化的擔憂。

參觀的人群 / 攝影:Iwan Baan

但或許正是這種復雜性,才讓Fenix博物館成為一個值得深入觀察的城市試驗空間:如何在國際化的地標與社區生活之間取得平衡?在講述全球遷徙的同時,也照顧本地社會的真實結構?這些回答最終仍需當地人在使用和互動中續寫。

“情感”,作為建筑的生成動力

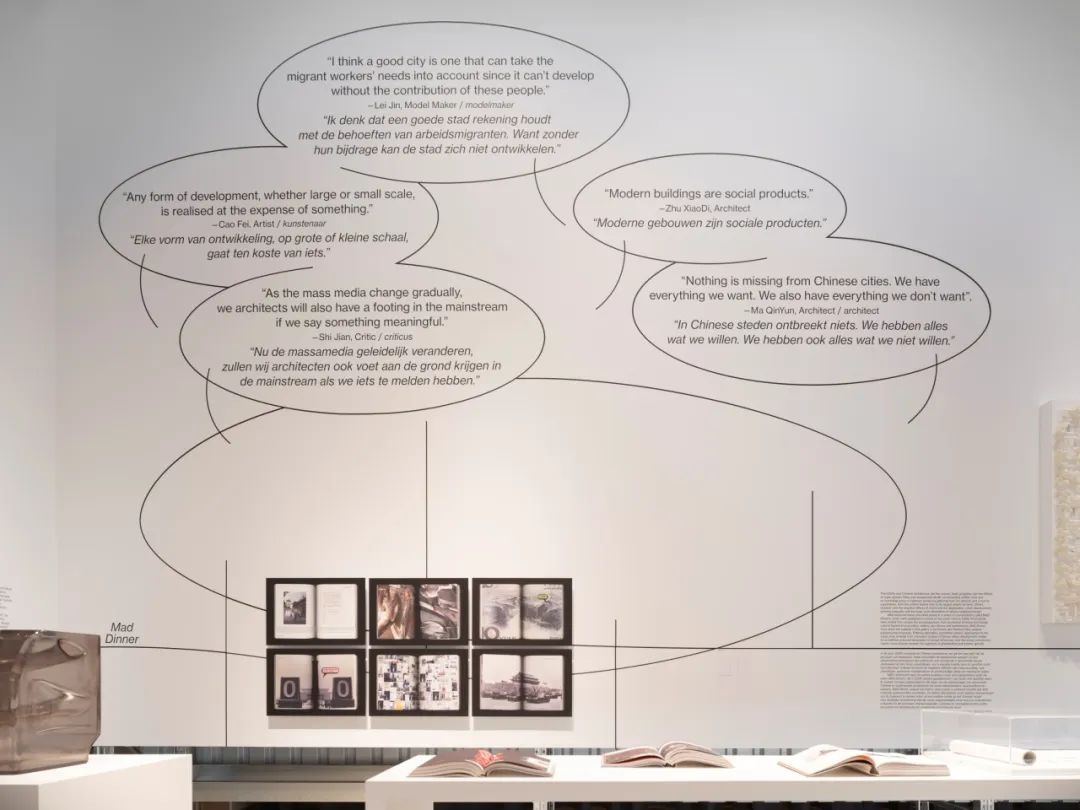

Fenix并非孤立之作。在它正式對外開放的同一周,城市另一端的Nieuwe Instituut也同步推出了MAD建筑事務所在荷蘭的首次個展,題為Ma Yansong: Architecture and Emotion。作為Fenix博物館敘事之外的一種延伸語境,這場展覽通過更全面的回顧與敘述,揭示了過去二十年間馬巖松與MAD事務所的設計理念和空間實踐。

馬巖松在展覽現場講解,右為雷姆·庫哈斯(荷蘭著名建筑師、理論家,OMA事務所創始人之一,以前衛理念和批判性思維著稱)

展覽并未將“情感”視作設計的附屬品或點綴性元素,而是作為建筑真正的生成動力。情感在這里既非裝飾,也非簡單的敘事修辭,而是潛藏于結構、光線、流線、材料、比例等建筑語言之中的深層機制。

策展人Aric Chen將MAD的實踐描述為一種“非西方世界對空間經驗的重新建構”,即擺脫現代主義理性邏輯和當代資本驅動的單一敘事,以自然為原始力量、以身體感知為入口,探索空間敘事的可能。

展覽以模型、影像與互動裝置的方式,梳理了MAD從中國出發、逐步向世界拓展的設計歷程:從2008年《MAD Dinner》中未來主義的城市構想,如將天安門廣場變成公共綠地、給魚設計的家;再到洛杉磯的盧卡斯敘事藝術博物館、曲洲體育公園;以及最終落地于鹿特丹的Fenix項目。盡管項目地點與類型多樣,但它們共享著一種核心的設計邏輯:在高度規范的現代城市體系中,為個體經驗與文化記憶打開縫隙。

作為Fenix博物館敘事之外延伸,展覽更全面地回顧了過去二十年間馬巖松與MAD事務所的設計理念和空間實踐

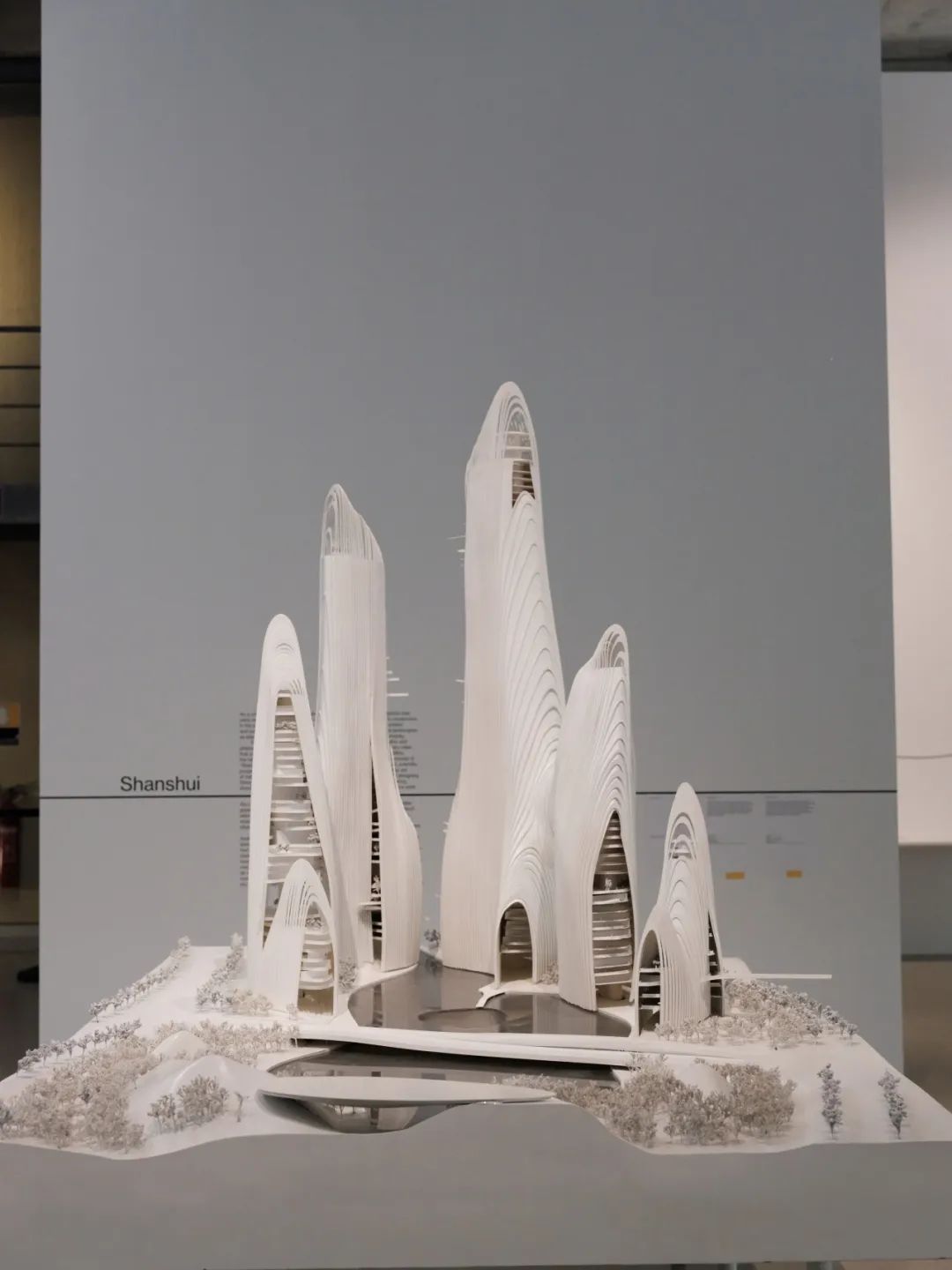

?“山水哲學”則成為這場展覽的重要隱喻。這一源自中國古典繪畫與哲學傳統的思維方式,強調自然與人的共生、城市與山水的相互交融。對馬巖松而言,“山水城市”絕非對自然景觀的簡單模仿,而是建筑對空間情緒的一種復位:使建筑回歸于人類感知和精神聯結的本質。因此展覽的布局并非傳統的線性敘事,而更像是一幅立體景觀,人們在其中穿梭行走,以身體體驗來理解建筑背后的思想與情感。

從“魚缸”到“山水城市”

展出的Fenix博物館模型

Fenix博物館自身,也恰恰成為這種“空間即情感載體”理念的最佳體現。展覽中特別呈現的“龍卷風”樓梯模型,被置于眾多文化項目之間,像一條回旋而上的精神路徑——它不僅連接著地面與屋頂,也連接著歷史與當下、記憶與未來。一筑一事

傍晚時分,Fenix的屋頂迎來夕陽,港灣被染成金色。市民的身影交錯投影在玻璃表面上,樓梯反射著溫柔的光線,詩句從空中緩緩飄落——這一幕并非某種建筑奇觀的終點,而是另一段故事的開端。

夜幕中的Fenix

它訴說的,關于一座城市如何愿意讓建筑融入其記憶的一部分。正如Fenix博物館本身的存在:既延續著百年前移民們的集體足跡,也包容著今天的居民對未來空間的期待。

在當下全球局勢持續動蕩、移民議題充滿張力的時代背景下,一座以“離開”與“再生”為主題的博物館,也許正賦予了當代人另一種信念——空間依舊能夠容納復雜的時間疊層,而未來,仍值得我們共同去想象。如馬巖松所說,建筑建成之時,真正的故事才剛剛開始。

本文經授權轉載自公眾號:一筑一事

精選文章: