圓形以其完美的對稱性和流暢的輪廓,自古就吸引著從康定斯基到布里奇特·里萊等藝術家的目光。它讓我們聯想到地球的輪廓、太陽的光暈,乃至生命的循環韻律。但在標志設計領域,設計師們在方案展示時疊加的那些神秘圓圈,究竟是為設計服務,還是淪為形式主義的表演?

設計圈的"圓形崇拜"現象

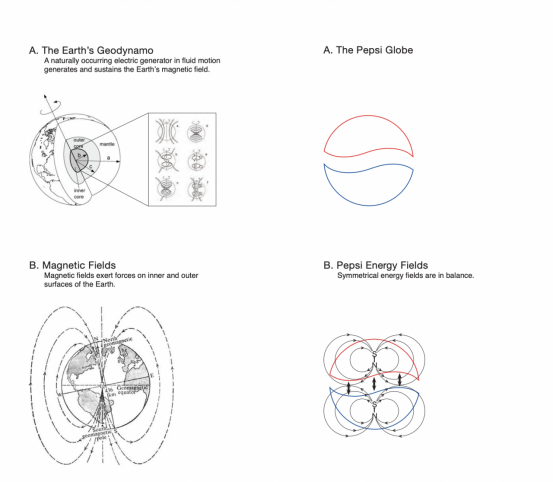

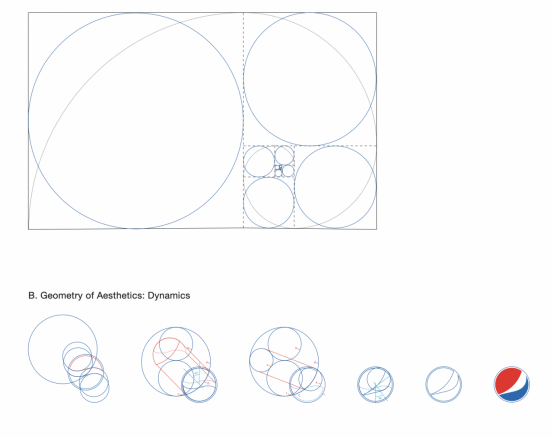

Reddit上最近的熱門討論"標志設計中的圓圈有什么用?"揭開了行業內的隱秘爭議。我們常看到這樣的場景:標志升級方案中布滿精密重疊的圓形參考線,宛如工程圖紙。最著名的莫過于百事2008年重塑文檔——那份用黃金分割論證曲線合理性的報告,至今仍是設計圈的笑談(總有人試圖將蘋果標志也塞進類似的幾何框架)。

百事2008年充滿"科學論證"的 redesign(圖片來源:Arnell Group)

著名的"百事比例"理論(圖片來源:Arnell Group)

數學精確≠視覺舒適

支持者認為圓形輔助線能確保造型一致性,但反對者指出:"谷歌G標志故意不做成正圓,因為人類視覺需要微調才能感到舒適。"正如某設計師所言:"我們最終是為人眼設計,而人眼并不懂數學。"

行業潛規則:設計工具還是表演道具?

有從業者揭露,這些圓圈常是設計完成后的"補妝":"我確實會事后添加網格,只為讓作品集看起來專業。"更諷刺的是,這種現象可能源于甲方需求——某設計師遭遇客戶直接要求"展示參考圓",不得不臨時偽造輔助線。

"在提案現場,這些幾何分析能阻止CMO心血來潮否定整個項目,"資深設計師坦言,"它們是非專業人士能理解的'專業憑證'。"

這個"不完美"的標志其實經過精密計算(圖片來源:Google / Joe Foley)

兩派觀點交鋒

實用派堅稱:"平面設計應直擊核心需求,這些網格是Behance和Instagram上偽概念的遺毒。"

體系派則反駁:"明確的方法論能保證視覺延展性——當所有衍生品遵循相同圓規體系時,品牌一致性自然顯現。"

設計的本質回歸

雙方觀點都有可取之處:若圓形輔助線真能催生優秀設計,自當善加利用;但若設計本身缺乏靈魂,再精密的幾何論證也是徒勞。畢竟,最好的標志應該自己會說話——雖然現實中,我們常常需要為它準備一份"解說詞"。

您屬于哪一派??作為設計師,您會在創作過程中使用圓形參考,還是將其視為"事后諸葛亮"?歡迎在評論區分享真知灼見。

精選文章: