為何品味而非技術能力將成為設計師未來的核心競爭力

這個標題或許有些危言聳聽。就個人而言,我對AI的態度介于樂觀主義與末日論之間——更傾向于持"且觀其變"的謹慎立場。

但當聽到Anthropic公司CEO達里奧·阿莫代伊警告稱,AI可能在未來五年內淘汰50%的初級白領工作時,仍不免令人心驚。與此同時,Figma Make和Google Stitch等工具只是AI設計浪潮中的幾朵浪花,它們正在急劇加速設計流程。

需要澄清的是,AI不會自動取代工作崗位——是企業選擇用AI替代人力,而公共政策與監管的缺失將使這成為可能。作為曾親歷畢業生求職產品設計崗位艱辛的人,我深切理解學生和轉行者面對這場變革的焦慮。我也不會天真地認為資深職位就能幸免,更不會忽視那個被反復提及的警告:"取代你工作的不是AI,而是會使用AI的人類"。

無論阿莫代伊的預言是否成真,我相信當塵埃落定時,設計師仍將不可或缺,因為我們擁有關鍵的不可替代能力——品味。

AI沒有觀點立場

AI本質上是衍生性的。無論它表現得多么智能創意,其核心仍是對訓練數據的重組混音。

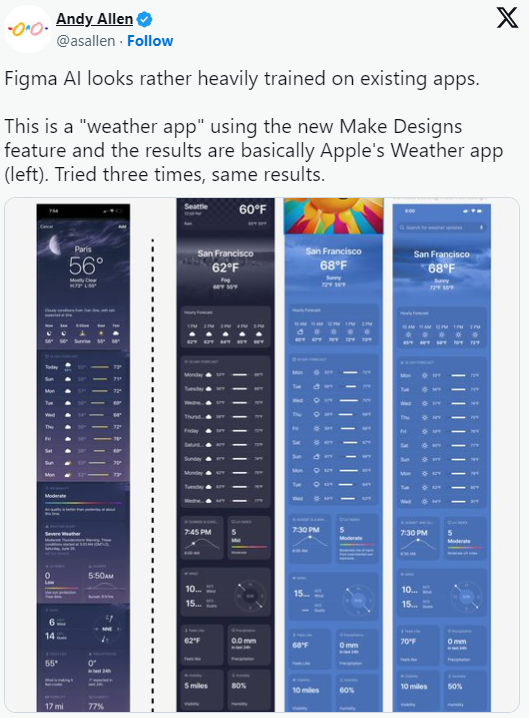

或許你還記得Figma去年陷入的爭議——其AI生成的設計開始高度模仿蘋果UI。雖然在AI飛速發展的語境下一年如同隔世,但簡單搜索可知這個問題并未完全解決。這個案例不是為了批判Figma的AI,而是揭示這些工具對現有UI數據的深度依賴。

或許你會辯稱從Dribbble或Mobbin獲取靈感與此無異。但我必須反對:合格的設計師不會盲目復制最常見的設計模式,而是收集參考、探索變體,基于理性做出決策,甚至從應用設計之外的領域汲取靈感。

就連阿莫代伊本人也承認,他不理解Anthropic的AI為何做出某些選擇。這與設計評審形成鮮明對比——在后者的語境中,闡述設計理由至關重要:

"為什么這里選擇下拉菜單而非多選?"

"這是解決用戶問題的最佳方式嗎?"

優秀的設計往往源于清晰的設計哲學。以Linear為例,它強調"有立場的軟件"理念,這種哲學建立在對用戶及其問題的深刻理解,以及解決方案的獨特見解之上。

AI或許能自動化技術執行,但沒有觀點立場,如何創造真正偉大的設計?

人類的判斷力與品味

在不遠的未來(甚至現在已然如此),當AI能一鍵生成無數線框圖和高保真原型時,你該如何選擇值得細化的方案?

這正是判斷力與品味——而非技術能力——成為差異化關鍵的時刻。

品味需要時間沉淀——通過體驗優秀藝術、設計、電影、文學,通過分析成敗得失。它也源自個人生活經歷與反思。作為學生或轉行者,你應當立即開始培養這種能力。雖然暫時無法比肩行業前輩,但每個人都要邁出第一步。

品味是肌肉。你無法向ChatGPT索取,必須親自錘煉。

它通過實踐、創作拙作、獲取反饋、探索修改來培養。在產品設計中,品味超越美學范疇——它關乎識別正確問題、優雅解決問題,以及精心塑造用戶體驗旅程。

西蒙·西內克最近在《CEO日記》中說:"正是在被迫思考解決問題的過程中,你變得比從前更聰明——因為你實踐過。"設計判斷力同理——沒有與生俱來的天賦,只有在茫然中摸索的學習,通過不斷嘗試、迭代與發現共鳴來培養品味。

未來的設計行業

總會有走捷徑的企業——那些認為AI設計"夠用",重視速度勝過質量的公司。

我喜歡用時尚界作類比(想想《穿普拉達的女王》中米蘭達的經典獨白)。既有抄襲潮流、生產一次性設計的快時尚品牌,也有不斷突破邊界、癡迷工藝的奢侈品牌與獨立設計師。

我認為產品設計領域也將如此。

部分企業會完全依賴AI。另一些則能認識到深思熟慮、以人為本的設計的持久價值,他們將投資人類設計師來實現愿景。

如果AI減少了崗位數量,投資培養個人品味就是你保持競爭力的方式。

所以,暫且不必恐慌。

精選文章: