2016年,當(dāng)宮崎駿目睹AI生成的藝術(shù)演示時(shí),他的回應(yīng)擲地有聲:"這是對生命本身的侮辱。"

八年后的今天,互聯(lián)網(wǎng)已被大量模仿吉卜力美學(xué)的AI生成圖像淹沒,這種趨勢與原創(chuàng)藝術(shù)背后的精神背道而馳。作為一名AI學(xué)習(xí)者和藝術(shù)愛好者,我不禁思考:AI藝術(shù)將我們帶向何方?它的終點(diǎn)在哪里?

本文將探討AI藝術(shù)的希望與隱憂、創(chuàng)作倫理,以及這場所謂的革命究竟是實(shí)至名歸,還是印證了批評者最深的恐懼。

希望之光:規(guī)模化無限創(chuàng)意

AI藝術(shù)生成器建立在人類創(chuàng)作圖像的大型數(shù)據(jù)集上,通過分析風(fēng)格、構(gòu)圖和主題進(jìn)行訓(xùn)練。只需幾個(gè)提示詞,它們就能在數(shù)秒內(nèi)完成人類藝術(shù)家可能需要數(shù)日甚至數(shù)年才能構(gòu)思的作品。

傳統(tǒng)藝術(shù)與AI規(guī)模化創(chuàng)作的對比(由ChatGPT生成)

對科技愛好者而言,這像是人類智慧的勝利——機(jī)器增強(qiáng)了創(chuàng)作過程,提供無限的變體、迭代和視覺創(chuàng)意。對計(jì)算機(jī)科學(xué)和設(shè)計(jì)領(lǐng)域的學(xué)生來說,AI為快速原型設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn)提供了強(qiáng)大工具。有人甚至認(rèn)為它通過讓非專業(yè)人士也能獲得高質(zhì)量視覺作品,實(shí)現(xiàn)了藝術(shù)民主化。

但若深入觀察,這層光鮮便開始褪色。

癥結(jié)所在:沒有意識(shí)的創(chuàng)造力

批評的核心是一個(gè)哲學(xué)謎題:不理解藝術(shù)的事物能創(chuàng)造藝術(shù)嗎?

批評者認(rèn)為,藝術(shù)不僅是最終產(chǎn)物,更是創(chuàng)作過程——包括意圖、脆弱性,以及圖像背后的情感勞動(dòng)。那些獨(dú)特的瑕疵,正是人類之手存在的低語。

AI并非從生活經(jīng)驗(yàn)中創(chuàng)作。它不會(huì)墜入愛河、哀悼失去,也不會(huì)為日落驚嘆。它不會(huì)自我懷疑,也不會(huì)掙扎于意義。相反,它只是基于人類作品的大數(shù)據(jù)集進(jìn)行重組和拼貼。它能模仿梵高的筆觸,卻感受不到他的絕望;能復(fù)制弗里達(dá)·卡羅的風(fēng)格,卻無法將她的痛苦傾注于數(shù)字畫布。

弗里達(dá)·卡羅原作《水之賦予我》

真相是:沒有心靈的藝術(shù)只是裝飾。無論多么炫目或技術(shù)完美,如果表面之下沒有情感的脈動(dòng),它就只是一場空洞的表演——一個(gè)沒有故事的漂亮畫框。

為公平比較,我讓ChatGPT盡其所能生成類似《水之賦予我》的畫作,結(jié)果如下:

ChatGPT版《水之賦予我》

不可否認(rèn),這個(gè)版本很有趣,但它未能捕捉到視野、意圖,以及那種只有通過體驗(yàn)生活,再經(jīng)過反復(fù)努力將痛苦、苦難、饑餓、愛、憂慮和折磨呈現(xiàn)于畫布才能獲得的敘事精致度。這些是機(jī)器無法理解,因而也無法真實(shí)描繪的。

值得注意的是,ChatGPT的版本帶有無法消除的黃色調(diào),這是在吉卜力風(fēng)格流行期間"感染"的。

倫理灰色地帶:所有權(quán)與剝削

許多AI模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù)來自網(wǎng)絡(luò)爬取,通常未經(jīng)原藝術(shù)家同意。整個(gè)藝術(shù)風(fēng)格被復(fù)制卻無署名,引發(fā)了訴訟和抗議。許多創(chuàng)作者感到被剝削——他們獨(dú)特的藝術(shù)簽名被機(jī)器挪用,再被用戶使用卻無署名或補(bǔ)償。

想象你花費(fèi)多年打磨技藝,卻看到自己的風(fēng)格在毫秒間被模仿,然后用于企業(yè)廣告或NFT項(xiàng)目,而你的名字只字未提。對藝術(shù)界許多人來說,這不是進(jìn)步,而是偽裝的剽竊。

技術(shù)視角:只是工具,而非威脅?

*圖片來源:Shutterstock.com/2446819391*

公平而言,許多技術(shù)專家認(rèn)為AI只是另一種工具,如同相機(jī)、Photoshop或3D建模軟件。他們認(rèn)為重點(diǎn)不是取代藝術(shù)家,而是擴(kuò)展可能性。真正的藝術(shù)性在于 crafting 完美的提示詞、篩選輸出,并將AI視覺整合到更廣泛的創(chuàng)作項(xiàng)目中。

這有一定道理。一些藝術(shù)家將AI視為合作者而非競爭者,用它來頭腦風(fēng)暴、突破創(chuàng)作瓶頸,或探索獨(dú)自難以觸及的視覺領(lǐng)域。在這種混合模式中,人類仍是核心,負(fù)責(zé)引導(dǎo)、編輯和語境化。

但擔(dān)憂依然存在:當(dāng)企業(yè)競相自動(dòng)化工作流程時(shí),它們還會(huì)雇傭人類創(chuàng)作者,還是直接依賴AI生成內(nèi)容來削減成本?

文化影響:稀釋藝術(shù)的意義?

超越倫理和經(jīng)濟(jì),還有一個(gè)更深層的憂慮:當(dāng)機(jī)器用內(nèi)容淹沒市場時(shí),藝術(shù)的文化角色會(huì)變成什么?

被AI內(nèi)容淹沒的壓力人群,圖片來源:Dreamstime。

藝術(shù)本應(yīng)挑戰(zhàn)、 provoke 和反映人類境況。當(dāng)AI用美觀但情感空洞的圖像充斥平臺(tái)時(shí),是否稀釋了藝術(shù)的文化價(jià)值?我們是否正邁向一個(gè)視覺過載讓我們麻木、真正的藝術(shù)聲音被算法噪音淹沒的時(shí)代?

更甚的是,如果觀眾無法區(qū)分,或更糟——根本不在意,那說明我們與創(chuàng)造力的集體關(guān)系出了什么問題?

所以……革命還是嘲弄?

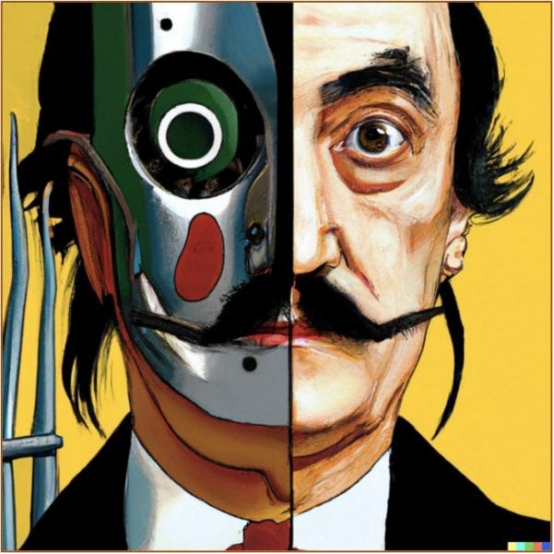

OpenAI的DALL-E 2受薩爾瓦多·達(dá)利啟發(fā)的作品,圖片來源:OpenAI

答案可能非此即彼。AI藝術(shù)的爆發(fā)既是革命,也是嘲弄——取決于如何使用它。

在規(guī)模、速度和可及性方面,它是一場革命。它改變了我們對工具、過程甚至作者身份的思考。但當(dāng)它將藝術(shù)降級為裝飾、剝奪藝術(shù)家的能動(dòng)性,或推崇模仿而非意義時(shí),它又成為一種嘲弄。

對藝術(shù)家和技術(shù)學(xué)生而言,關(guān)鍵在于:AI不會(huì)消失。挑戰(zhàn)在于如何有意識(shí)、講倫理、有目的地使用它。這一代創(chuàng)作者——人類創(chuàng)作者——將決定AI是成為繆斯、鏡子,還是僅僅一臺(tái)機(jī)器。

精選文章:

HATA穹頂:加州整體建筑中的"未來原始"設(shè)計(jì)探索

什么是反設(shè)計(jì)?這場正在崛起的"規(guī)則破壞運(yùn)動(dòng)"

平面設(shè)計(jì)中的形狀心理學(xué):為何圓形Logo讓人倍感親切