在千百年歷史長河中,建筑師嘔心瀝血一筆一劃的描繪出想象中建筑的模樣。在數(shù)字技術(shù)浪潮下,古老的建筑文化以可視化、互動化、跨界化的方式煥發(fā)新生、被更多人看見。

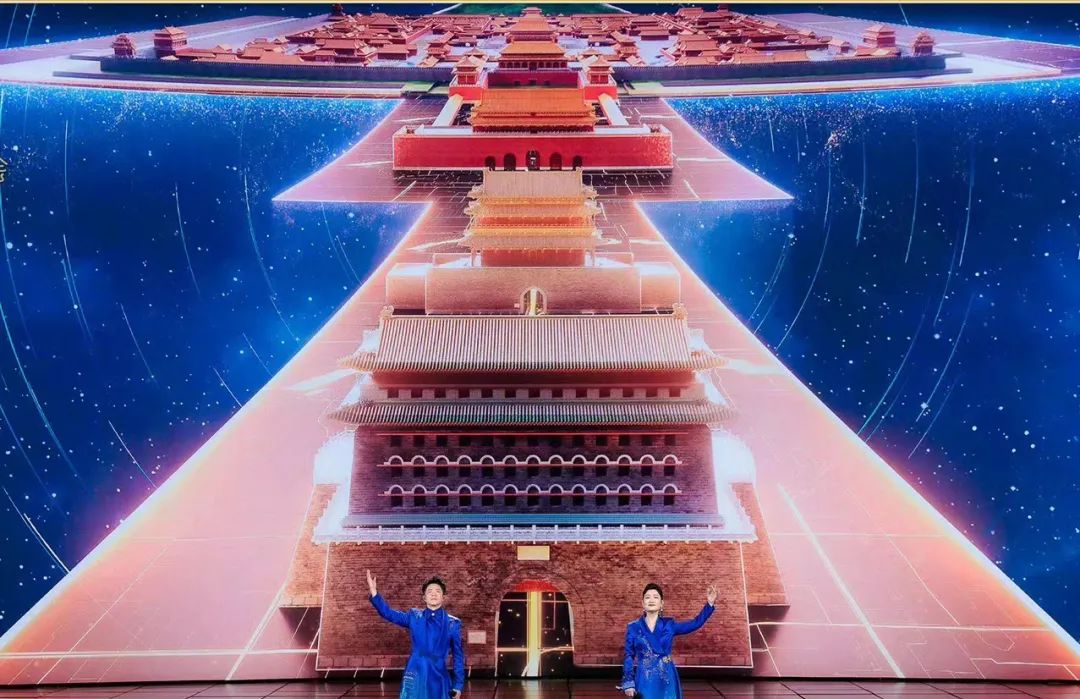

春晚節(jié)目《棟梁》作為一部聚焦傳統(tǒng)建筑的作品,記錄了木結(jié)構(gòu)建筑的精妙技藝,展示探索了數(shù)字技術(shù)如何賦能文化傳播,使古建筑超越時間與空間的限制,被全球觀眾所認(rèn)知。

新的時代下,我們在以新的技術(shù)方式,跨越歷史隔閡,對話著歷史建筑。

01

數(shù)字故宮”VR“體驗(yàn)

故宮是中國最具代表性的傳統(tǒng)建筑群之一,承擔(dān)著觀賞游玩、科教等功能。但由于建筑年久失修、自然風(fēng)化以及游客流量大等原因,當(dāng)下保護(hù)和修繕工作面臨巨大挑戰(zhàn)。

因此,故宮博物院將古建的保護(hù)和運(yùn)營與數(shù)字孿生、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)等前沿技術(shù)相結(jié)合,啟動了一系列數(shù)字化保護(hù)項(xiàng)目。

運(yùn)用數(shù)字孿生技術(shù),高精度建模故宮建筑,記錄結(jié)構(gòu)與修繕信息,輔助修復(fù)決策,并模擬環(huán)境影響以優(yōu)化保護(hù)方案。

VR虛擬故宮,提供用戶可沉浸式游覽宮殿的體驗(yàn),自由互動,甚至“穿越”明清,體驗(yàn)宮廷生活與建筑工藝之美。

02

巴黎圣母院火災(zāi)VR修復(fù)

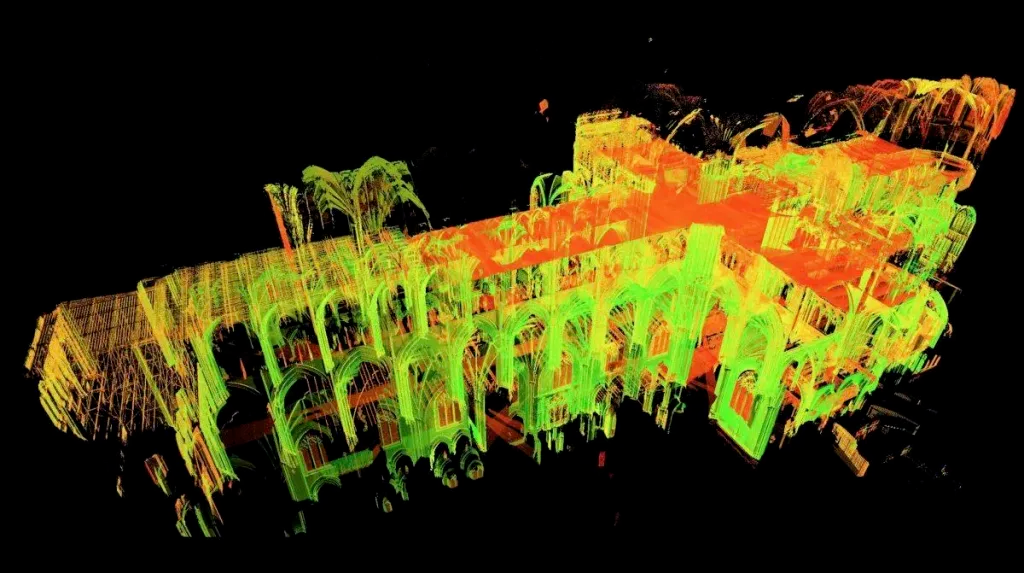

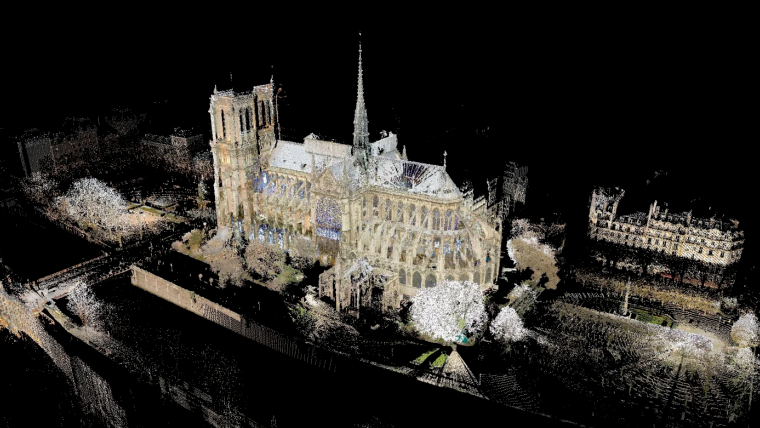

2019年巴黎圣母院遭遇嚴(yán)重火災(zāi),導(dǎo)致屋頂和尖塔毀損。而在2015年時,藝術(shù)歷史學(xué)家安德魯·塔隆利用激光掃描收集了超過10億個數(shù)據(jù)點(diǎn),巴黎圣母院因而應(yīng)用了一個詳細(xì)的數(shù)字歷史檔案。

此外,修復(fù)團(tuán)隊通過3D動態(tài)BIM建模,形成了“數(shù)字孿生”的圣母院,為修復(fù)工作提供詳盡的建筑數(shù)據(jù)。

在修復(fù)過程中,VR 技術(shù)讓建筑師、工匠和歷史學(xué)家能沉浸式查看建筑結(jié)構(gòu),模擬不同修復(fù)方案,確保最大程度還原原貌。同時,公眾也能通過VR體驗(yàn)未受損前的巴黎圣母院,使文化遺產(chǎn)在虛擬世界中得以延續(xù)。

巴黎圣母院火災(zāi)VR修復(fù)項(xiàng)目通過數(shù)字技術(shù)精準(zhǔn)還原建筑細(xì)節(jié),為修復(fù)與保護(hù)提供了科學(xué)依據(jù),也為建筑教育與文化遺產(chǎn)保護(hù)提供了新的思路。

03

敦煌莫高窟虛擬復(fù)原

莫高窟因風(fēng)化、游客流量等因素面臨壁畫褪色、巖體風(fēng)化等損害。通過激光掃描、高清攝影、3D 建模等技術(shù),研究人員創(chuàng)建了精確的數(shù)字孿生模型,完整記錄洞窟結(jié)構(gòu)、壁畫細(xì)節(jié)及雕塑形態(tài),為未來修復(fù)提供數(shù)據(jù)支持。

同時,VR 技術(shù)讓游客可在“數(shù)字敦煌”平臺或博物館中沉浸式游覽莫高窟,即使無法親臨現(xiàn)場,也能近距離欣賞壁畫與塑像,甚至進(jìn)入已關(guān)閉或受損的洞窟。

莫高窟虛擬復(fù)原項(xiàng)目里展現(xiàn)了VR + 數(shù)字孿生在傳統(tǒng)建筑保護(hù)中的價值,不僅降低了文物損毀風(fēng)險,也提升了文化遺產(chǎn)的傳播與研究,使千年壁畫在數(shù)字時代煥發(fā)新生。

04

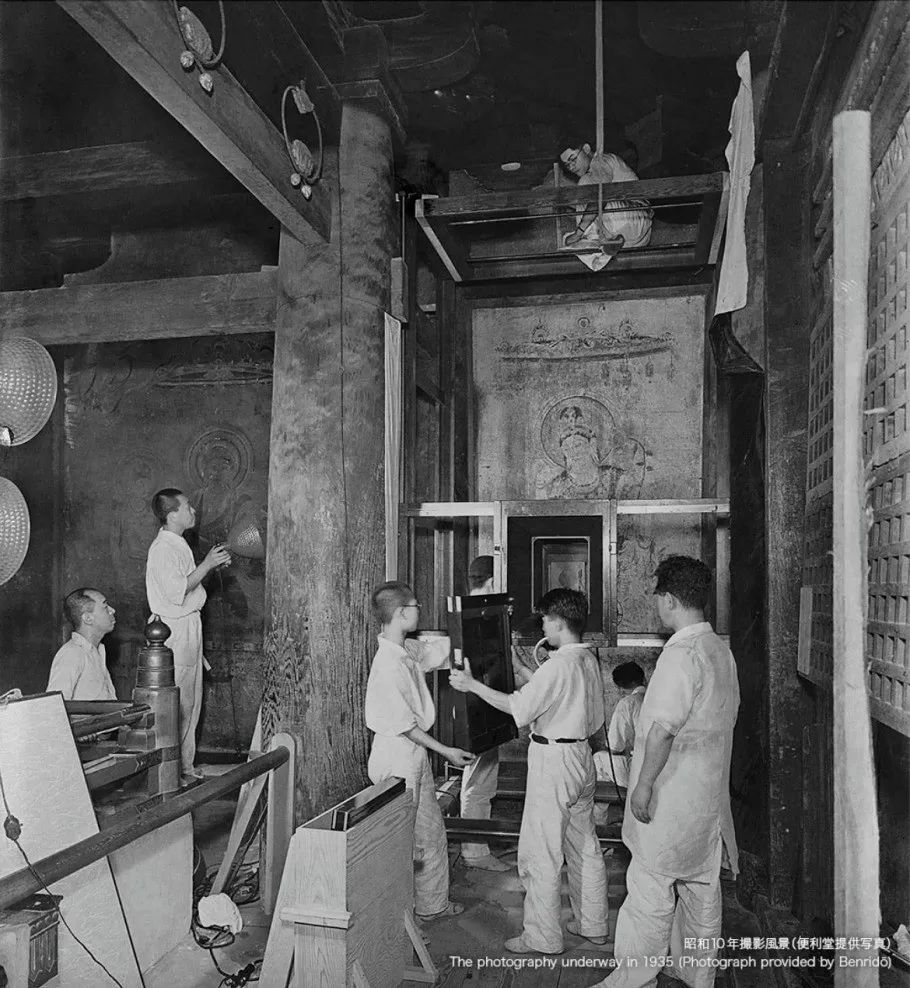

日本法隆寺的3D數(shù)字存檔

日本法隆寺的3D數(shù)字存檔通過高精度掃描和建模技術(shù),全方位記錄建筑結(jié)構(gòu)、細(xì)節(jié)和材料,精準(zhǔn)還原榫卯連接、壁畫紋理及整體布局,形成高精度數(shù)字孿生模型。

3D數(shù)字存檔為修復(fù)工作提供了精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),幫助修復(fù)團(tuán)隊更好地理解建筑的原始結(jié)構(gòu)和材料特性。同時利用數(shù)字孿生模型,可以模擬建筑在不同環(huán)境條件下的長期變化,提前發(fā)現(xiàn)潛在問題并制定科學(xué)的保護(hù)策略。

通過VR技術(shù),公眾可以沉浸式地體驗(yàn)法隆寺的建筑之美,深入了解其歷史和文化背景。數(shù)字存檔為建筑學(xué)教育提供了豐富的教學(xué)資源,讓更多人能夠通過數(shù)字化手段學(xué)習(xí)和了解傳統(tǒng)建筑。

結(jié)語

物中更始,生生不息。

曾經(jīng)屋檐下的光影、梁柱間的雕刻、一代人歲月,在新的時代里,被復(fù)原、感知、觸碰。古老的建筑掙脫出了時間與空間的束縛,越過專業(yè)圈子的局限,最終走向普羅大眾的視野。

科技為傳統(tǒng)打開了一扇新的大門,穿過這扇門,亦是更加廣闊的天地。

資料引述:

1.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1822581189697611874&wfr=spider&for=pc

2.https://mp.weixin.qq.com/s/70SgDfWOMgQar1ewk1veCQ

3.https://mp.weixin.qq.com/s/CevZuhjPRyswXdA1QY_xLw

4.https://mp.weixin.qq.com/s/yt-wYAVcg9HVulhVezIK5A

5.https://mp.weixin.qq.com/s/DYzX8hnP85kF12WvmV5TVQ

編輯? 劉巖

責(zé)編? 李婧博

本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自公眾號:匠山行記

精選文章:

大作洗眼 | 《哪吒2》中式美學(xué)、格萊美“最佳唱片包裝設(shè)計獎”…好新潮!