觀看攝影大師的作品,好像和我們想象得不太一樣。

沒有精致的畫面,沒有巧妙的構圖,那為什么大師可以被稱為大師呢?

今天,館長就來帶大家探索一下攝影大師的奧秘。

NO.01

拍出三維感

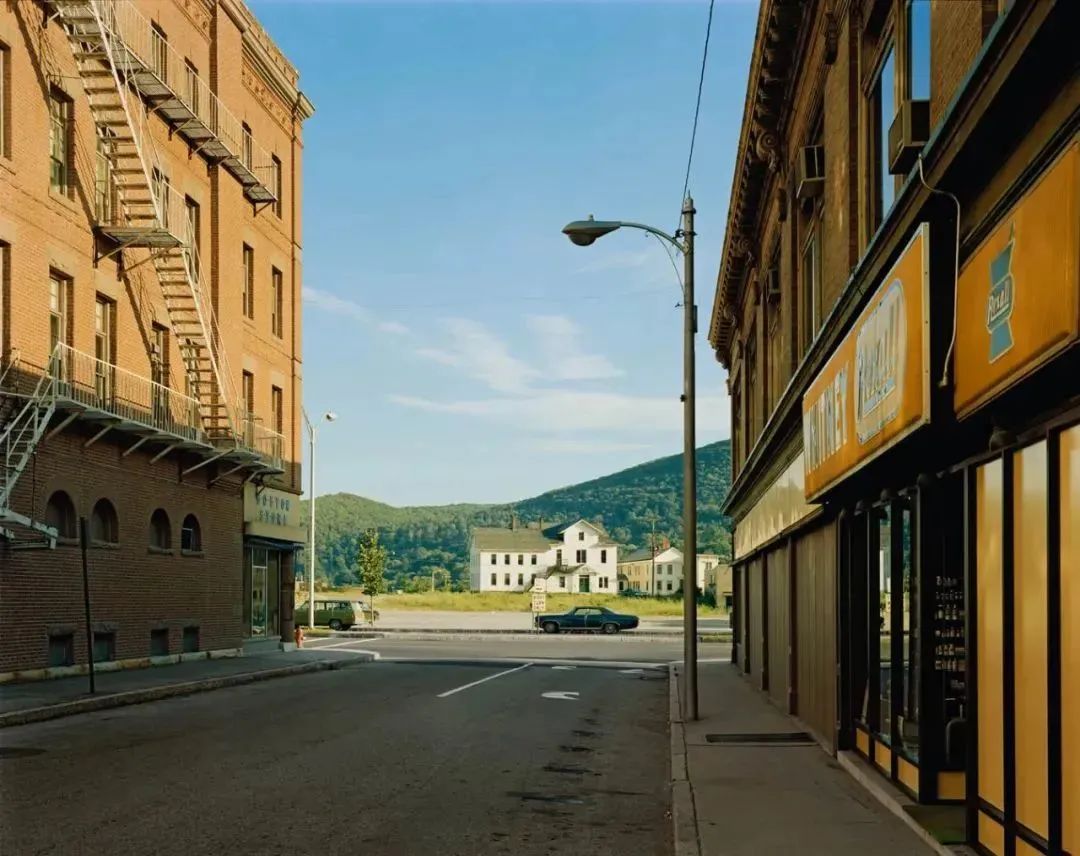

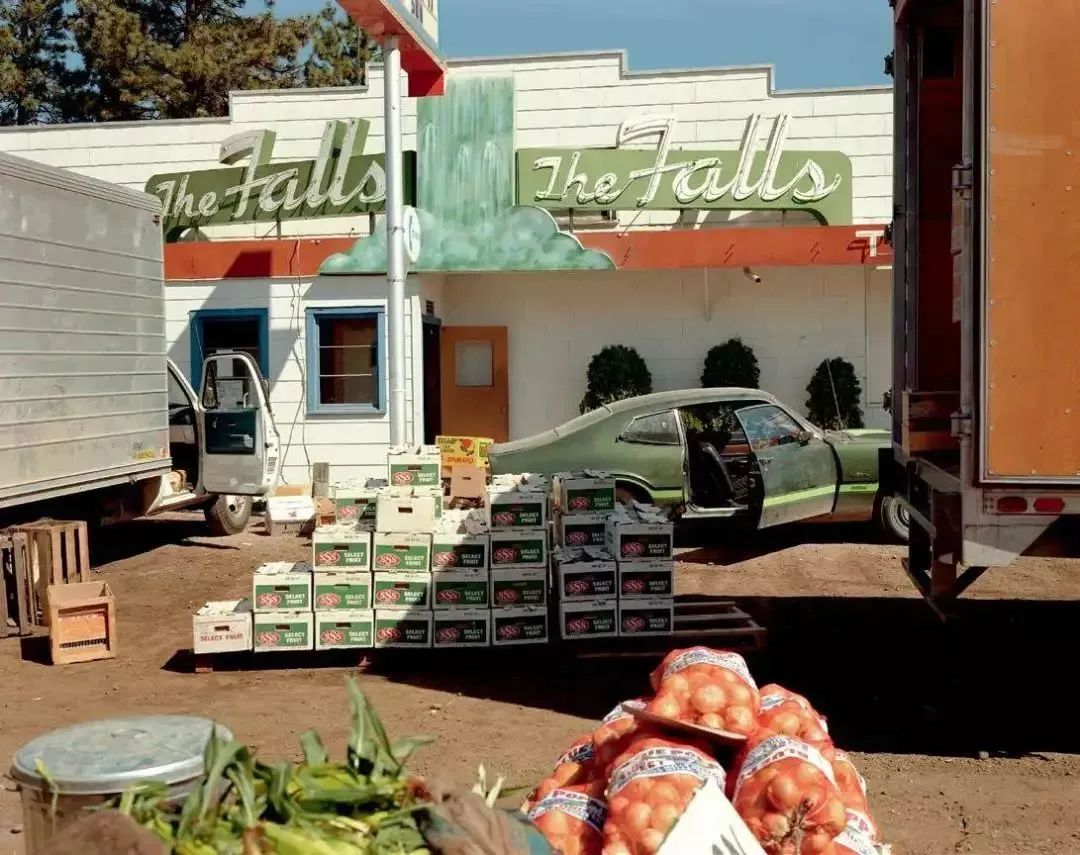

肖爾的照片經常會被認為是“隨便拍的”,他的作品《美國表面》(American Surfaces)展出時,當時的觀眾大都對其作品無感。

因為照片中經常會出現大量元素和平凡的構圖,既不精巧,有時還缺少視覺中心點。

是啊,他的照片和我們平時隨手拍一張雜亂的照片有什么區別呢?

區別就在于隨意,但不完全隨意。

肖爾更愿意用結構來解釋自己的照片,“一張沒有結構的照片恰似一句沒有語法的句子——效果自然讓人難以理解,甚至是不可想象的了。”

他拍攝時會將畫面中的事物精心排列,營造秩序感,從而讓照片具有結構。

比較傳統的單點透視方法大多是斜線向地平線方向逐漸消失,或者斜線從照片的一角進入,又或者有個突出的小前景從照片一邊插進來,充當視覺引導線。

但如果拍攝場景沒有延伸的街道、電線桿和人行道,僅僅是一片平面的土地,還能描繪空間感嗎?

肖爾可以。

他的的照片正有這種魔力,讓你有一種現場感,細節豐富,觀看的人的視線能在更廣的區域內游走,十分耐看。

他還提出了「心理圖像」的概念,認為觀看外部世界的時候,腦海中形成心理圖像,看照片的時候同樣有心理圖像。

如果一張照片能讓大腦形成確定的三維圖像,那意味著雙眼聚焦,好像朝更遠處去看。

而三維的觀看感受正是肖爾追求的目標。

NO.02廢片也能成為經典

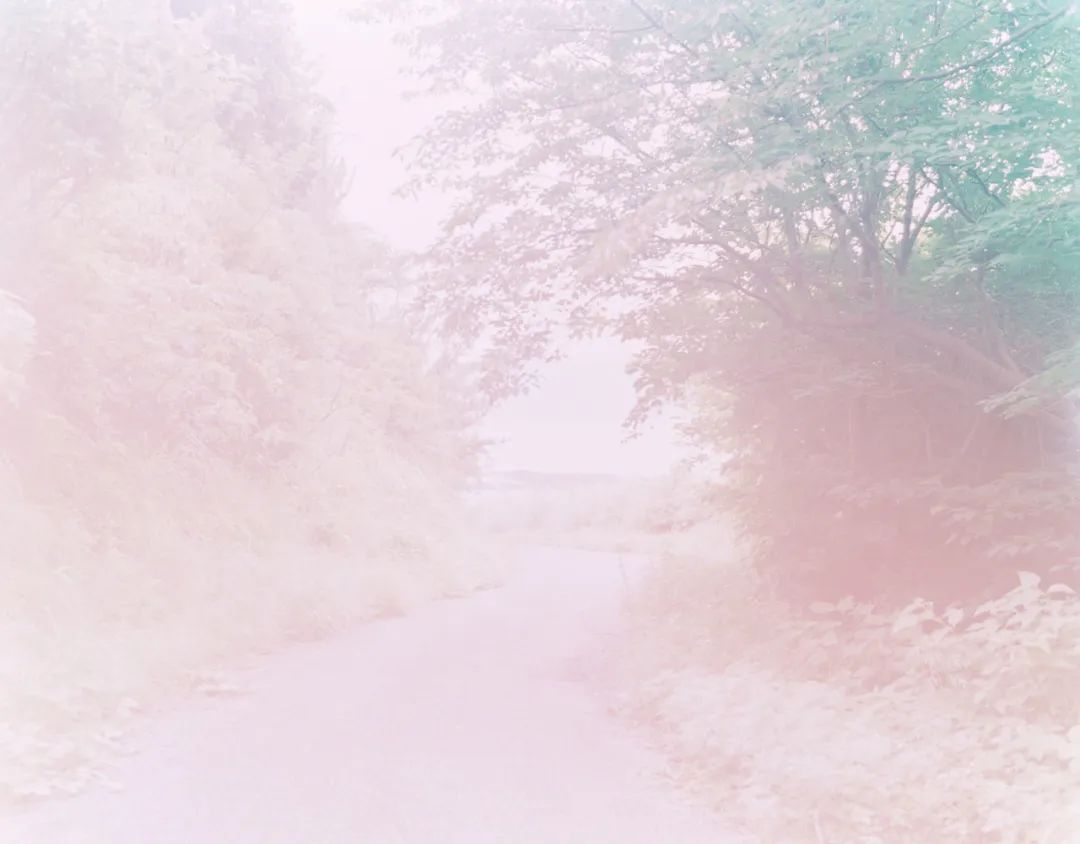

看到川內輪子的作品,大家可能會疑惑,我的沒對上焦、構圖傾斜竟然和大師如出一轍?

川內倫子的作品中有大量的模糊過曝傾斜,這也幾乎成了她的個人特色。

實際上這并不是攝影師技術欠佳,而是有意為之。

在《花火》中,川內倫子使用膠片長曝光,產生了明亮炫目的觀感,記錄下的煙花顯然不同于商業攝影里清晰完美的煙火形態。

煙花綻放開來在底片上留下的光痕,觀看煙花的人因行動而被記錄下的重影,車水馬龍留下的一道道光軌,非常直接的讓我們感受到一段時間的流逝。

花火

Utatane意為假寐,生活中的細小瞬間曖昧地留存在記憶中,展示了夢境與現實之間的模糊界限。

畫冊對頁照片之間的聯系巧妙又有一種呼吸感。

Utatane

Illuminance

Cui Cui

傾斜、過曝、失焦反而能為作品增添吸引力,是因為它本質上是服務于川內倫子的表達的。

Ametsuchi

murmuration

NO.03萬物皆可“框”

在攝影中,經常會使用框架增加畫面的層次感。

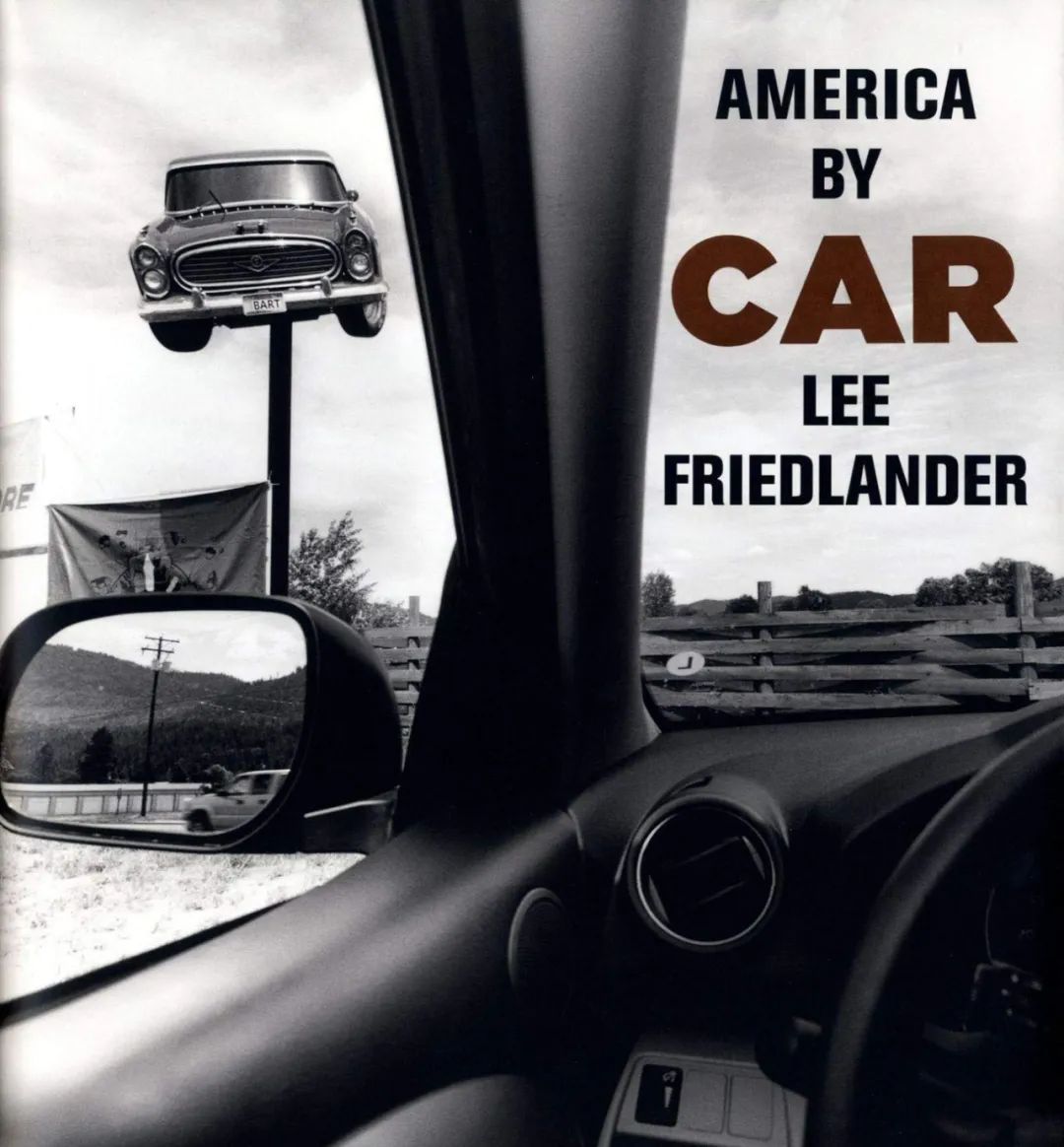

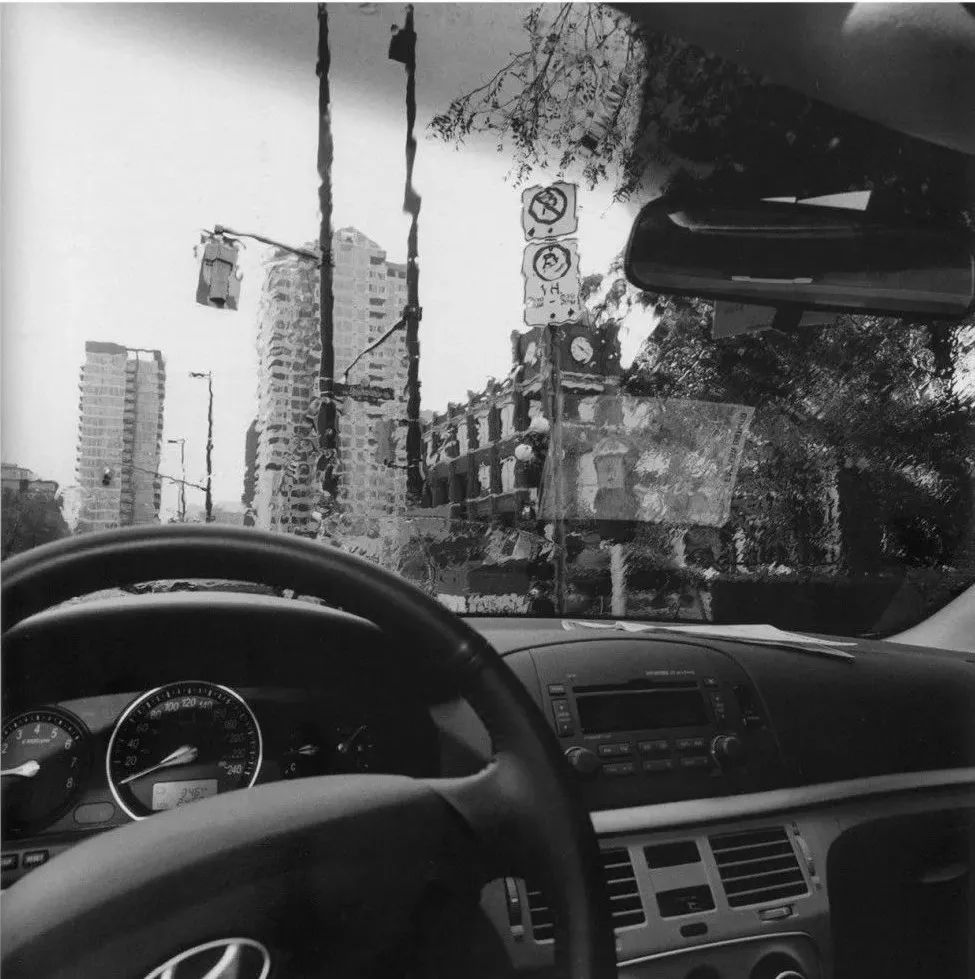

李·弗里德蘭德別出心裁地用車窗、倒車鏡當框架將景物“規整”起來。

在America by Car系列中,李·弗里德蘭德駕駛著租來的普通汽車在全美大部分地區旅行拍照。

把側視鏡、后視鏡、擋風玻璃和側窗當成取景框,將汽車與車外的景觀結合構成畫面。

以上這組照片曾在《新紀實》中展出。

作為新一代紀實攝影師的一員,李·弗里德蘭德重新定義了紀實攝影的方法和美學。

他不先入為主地預設任何社會或政治目的,只是把攝影當成觀察世界的一種手段。

汽車和景觀在畫面中的占比較為平衡。

他還首先提出了?「社會景觀」的概念,主要是指景觀中具有文化內涵的社會性產物,比如建筑、路標等。

在這個作品中,他變成漫游者,生動記錄了美國的社會景觀。

NO.04自拍的高級方式

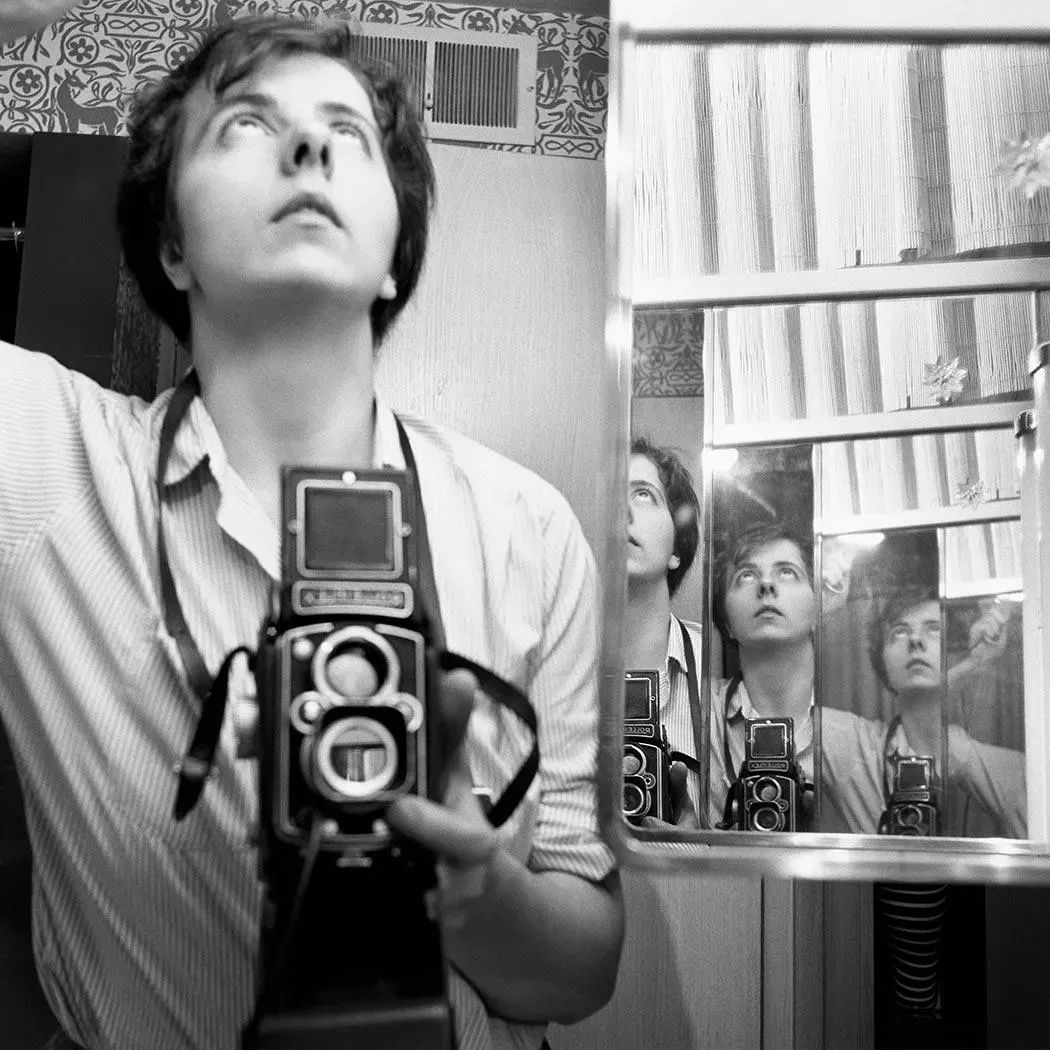

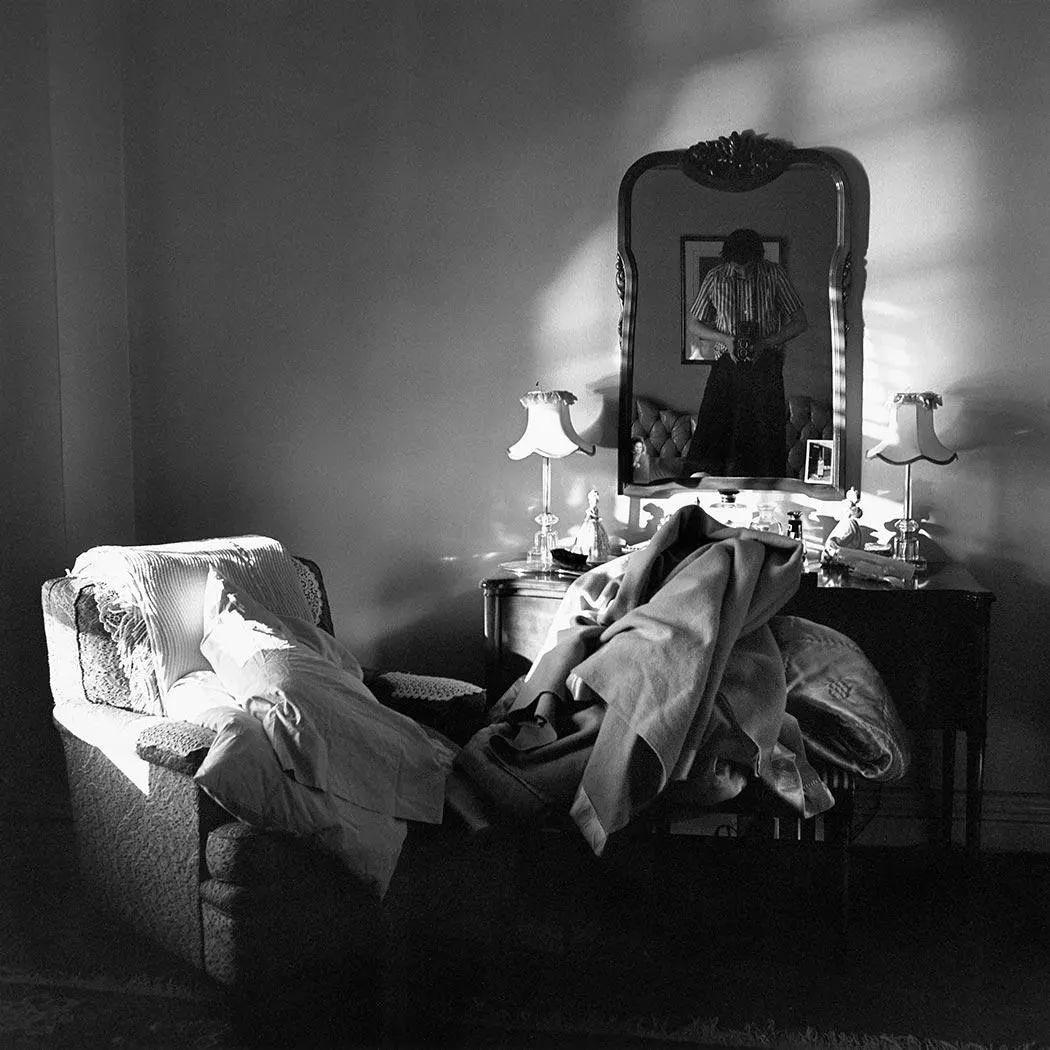

薇薇安·邁爾生前是一名保姆,在她去世后,她的10萬張的底片和大約3000張已沖洗的照片才被發現,被稱為最神秘的攝影師。

薇薇安可以說是一個“自拍狂人”了,作品中有大量的自拍照。

說到自拍,我們現在隨時隨地都可以拿起手機自拍,但是這位攝影師是如何讓自拍成為經典的呢?

薇薇安·邁爾的自拍以反射和影子為主,并不像我們使用前置攝像頭再加個45°俯視巴掌臉視角的自拍。

在她的照片中,經常使用反射與透射結合或者多重反射,畫面變得復雜微妙又有點捉摸不透。

More

這組自拍照是一場與自我的對話,是持續了幾十年的對“自我”的觀察與認知。

NO.05把日常拍得不日常

日常風景是安村崇一貫的拍攝對象。

在他的攝影集《日常性》中,橘子、訂書機、調味品、水壺都是我們在生活中的事物。

為什么要選擇這些生活中隨處可見的事物呢?

安村崇在采訪中說:他并不是想把日常生活變成作品,而是想啟發對于日常的思考。

他的作品通過用不尋常的視角觀看日常之物,照片營造了一種陌生感。

這種熟悉但又陌生的感覺讓人反思:我們真的了解近在咫尺的日常生活嗎?

此外,這些角落里的照片實際上是用大畫幅相機拍出來的。

大畫幅相機不方便移動,所以這些照片顯得更加冷靜,帶有審視的意味。

NO.06咔咔咔!快照攝影

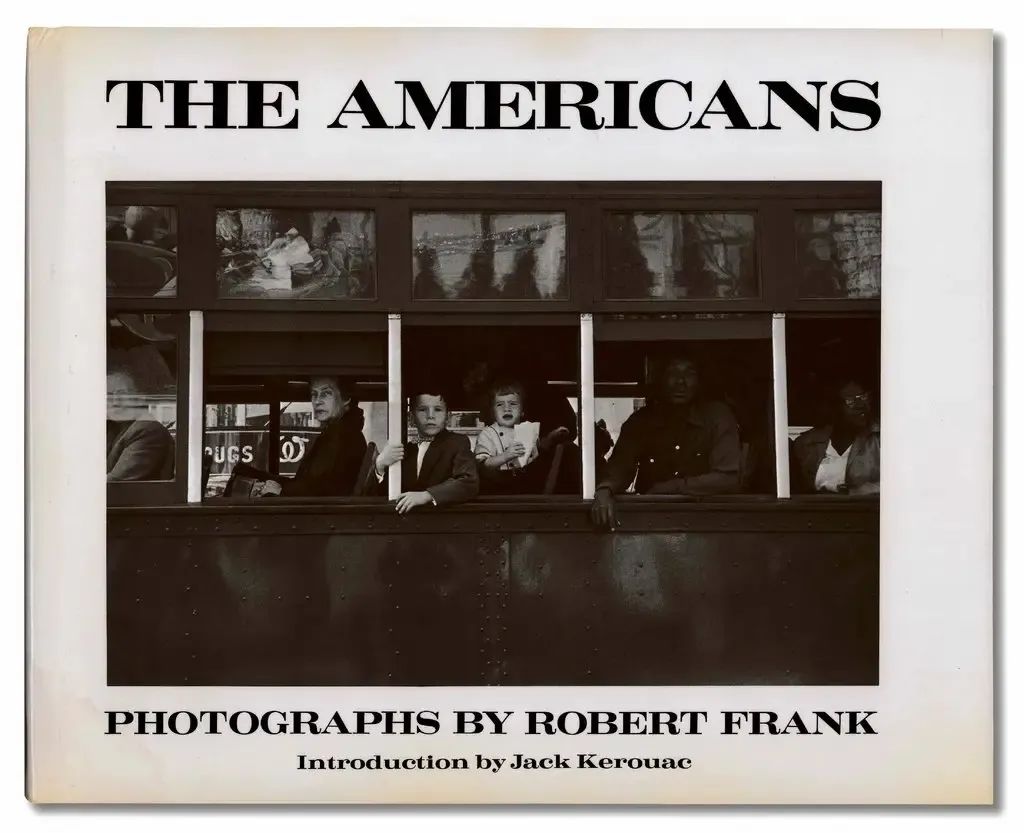

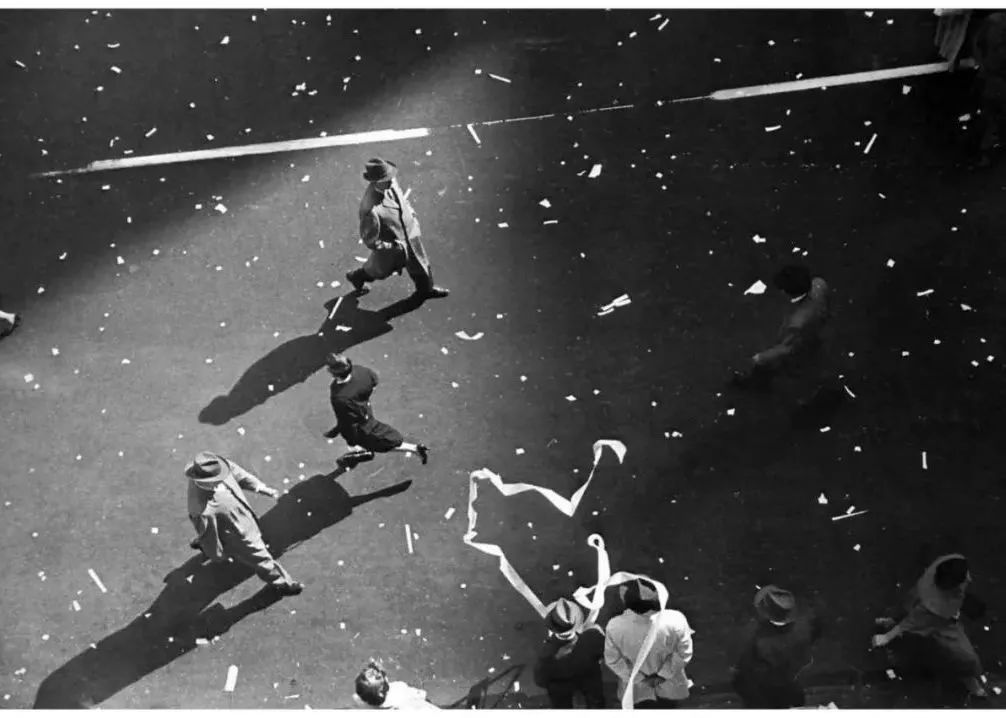

羅伯特·弗蘭克被稱為美國快照攝影的教父,甚至改變了世界攝影史的走向。

他的代表作《美國人》也在攝影史上有舉足輕重的地位。

《美國人》從2.7萬張底片里挑選出83張照片編排而成。也就是說,平均每325張照片里只選出一張。

但是這些照片的拍攝對象并沒有什么美感,視角、構圖也很隨意,還有很多模糊,那么這部作品為什么會地位如此高呢?

或者說,以它為代表的快照攝影憑什么也能成為經典呢?

所謂快照,就是快速抓捕瞬間,可能沒有精致的畫面,但具有瞬時性。

《美國人》是當時美國社會的縮影。

從美國表面的繁榮到繁榮下的貧窮與絕望,記錄了美國社會的種族歧視、階級矛盾、貧富差距種種問題。

這些照片雖然不符合傳統美,但每一張都有豐富的內涵。

弗蘭克還挑戰了當時的決定性瞬間理念等傳統攝影觀念,實踐了快照美學,是極為開創性的舉動。

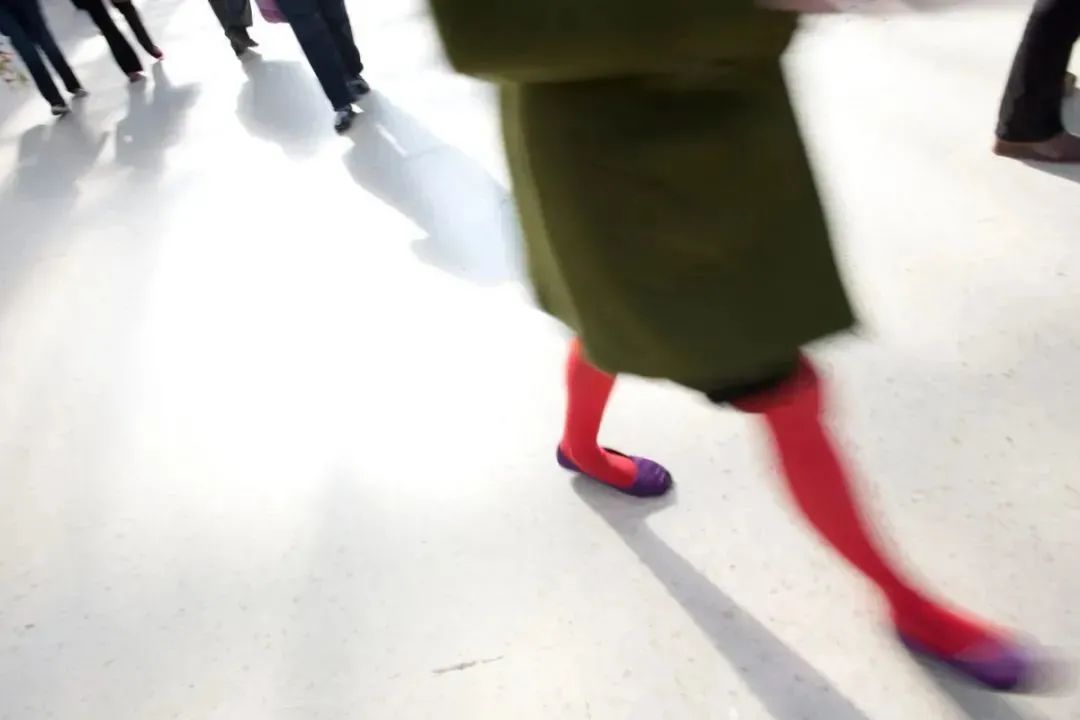

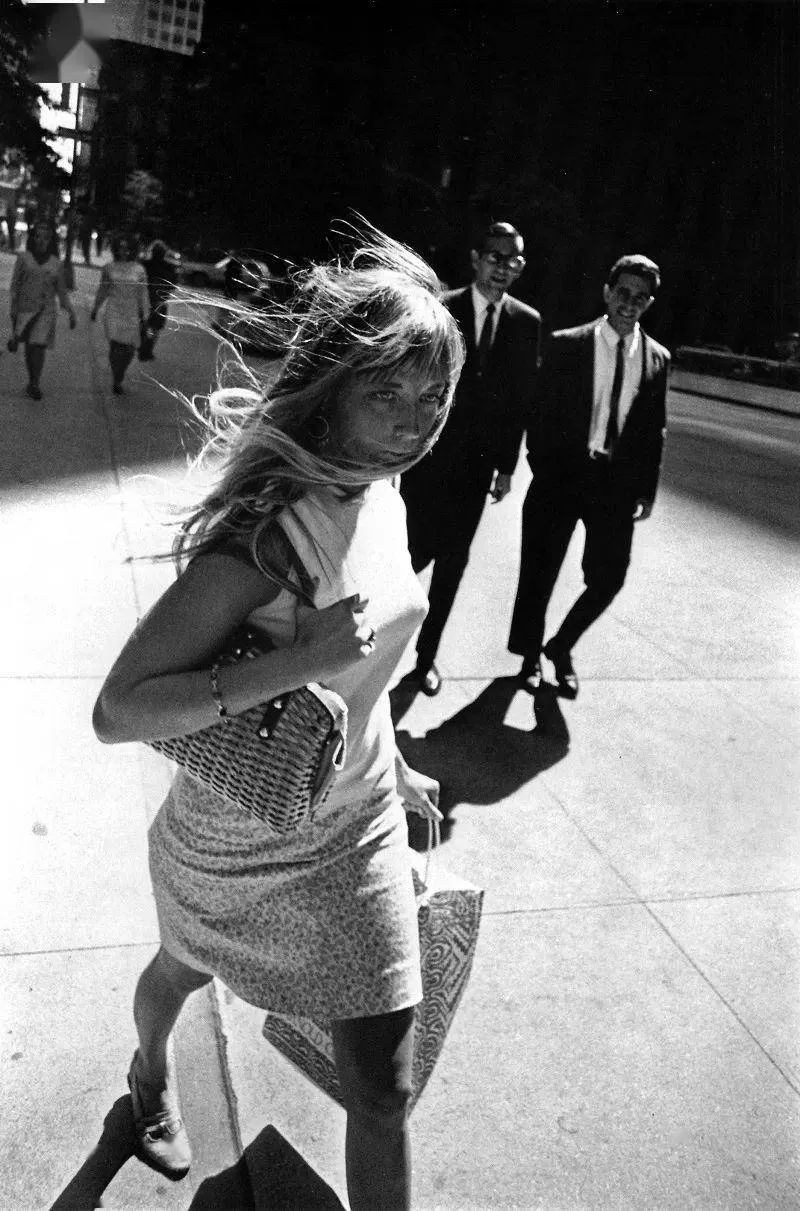

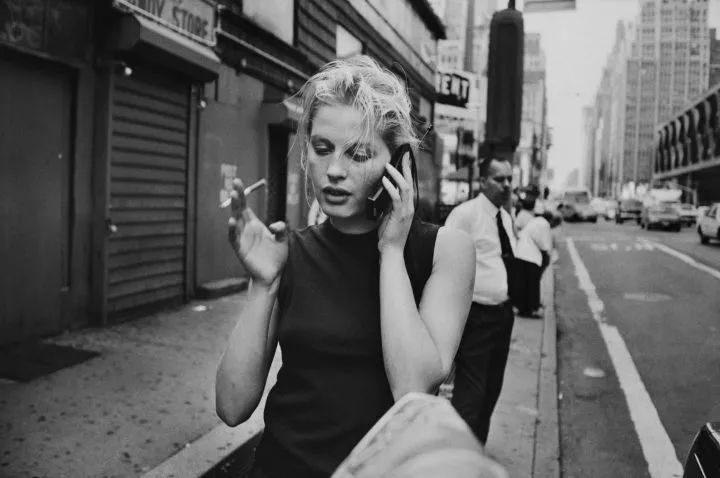

加里·維諾格蘭德是一名街頭攝影師,他喜歡用用廣角鏡頭,從眼平角度拍攝。

畫面中的人總是處在中心位置,水平線卻往往是歪的,構圖顯得隨意而無規律。

在他的照片里,商人,女運動員,著名演員,嬉皮士,政客,士兵和路人都受到了關注。

可以說定義了20世紀60年代早期的美國:那個矛盾、動蕩和激情的年代。

雖然是快速拍攝,但加里拍攝的那刻一定會看取景器。

而且就在按快門前,他會微調角度位置再聚焦,精準,快速,盡在掌控。

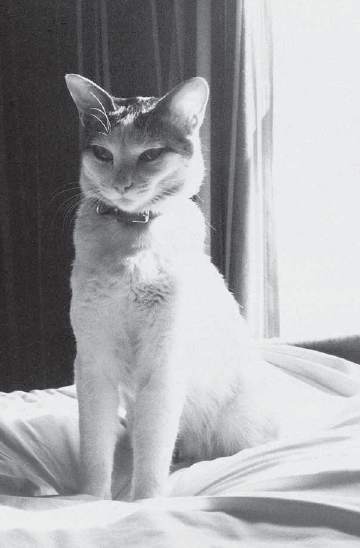

NO.07大師怎么拍愛寵?

寵物攝影的風格可能大多是這樣的:

而大師之所以是大師,當然還是要用作品說話。

蒂芬·肖爾的《Pet Pictures》記錄了他飼養在家的寵物,照片充滿了對他生活在一起的“家人”的愛。

肖爾《pet pictures》

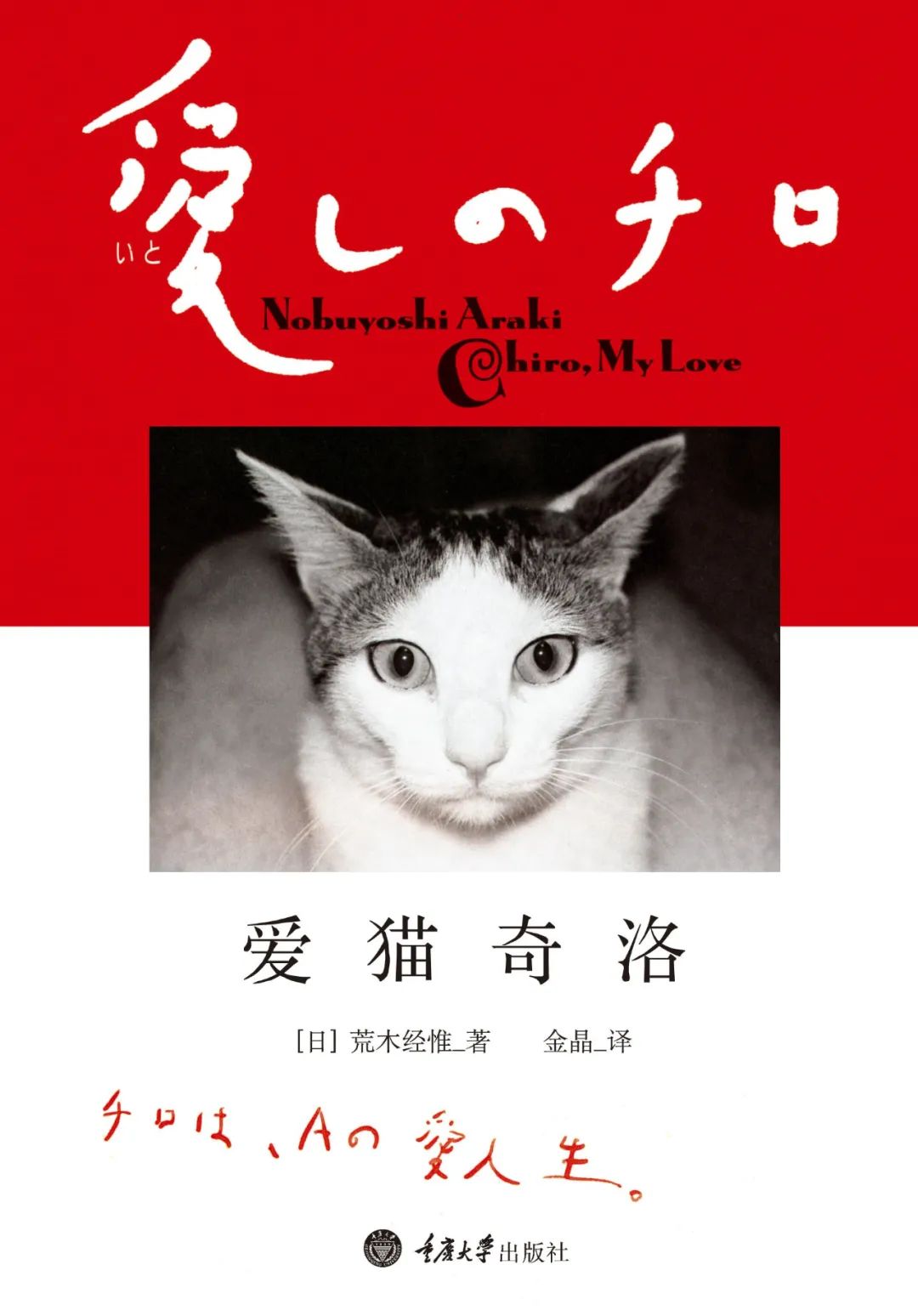

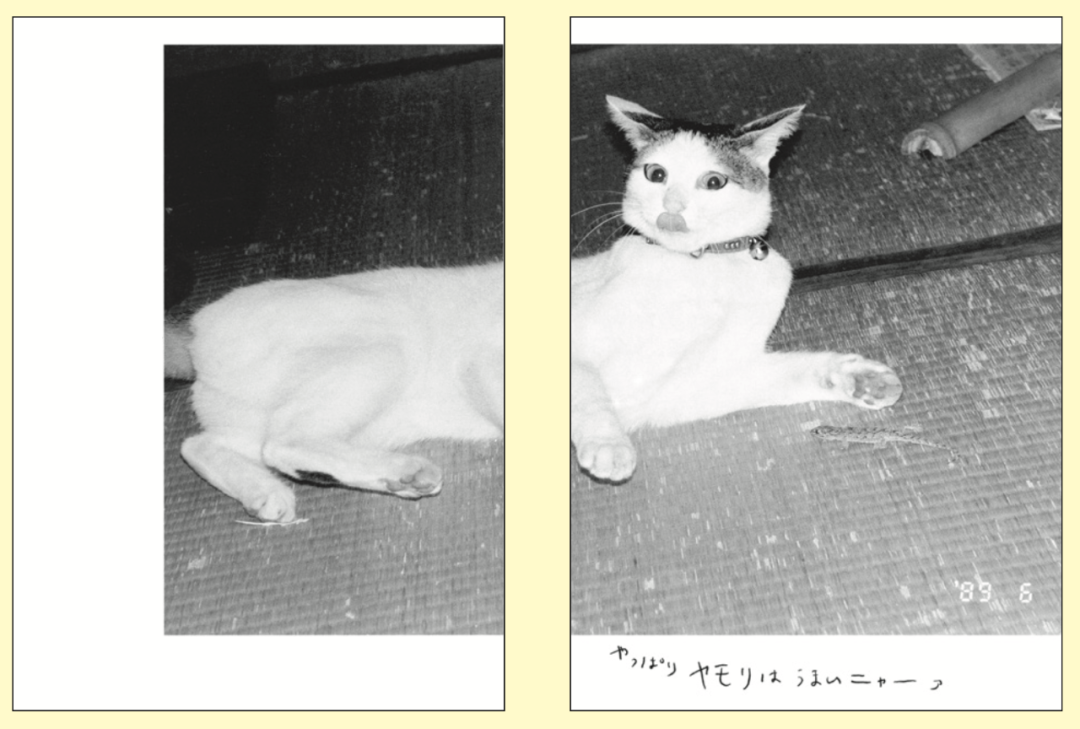

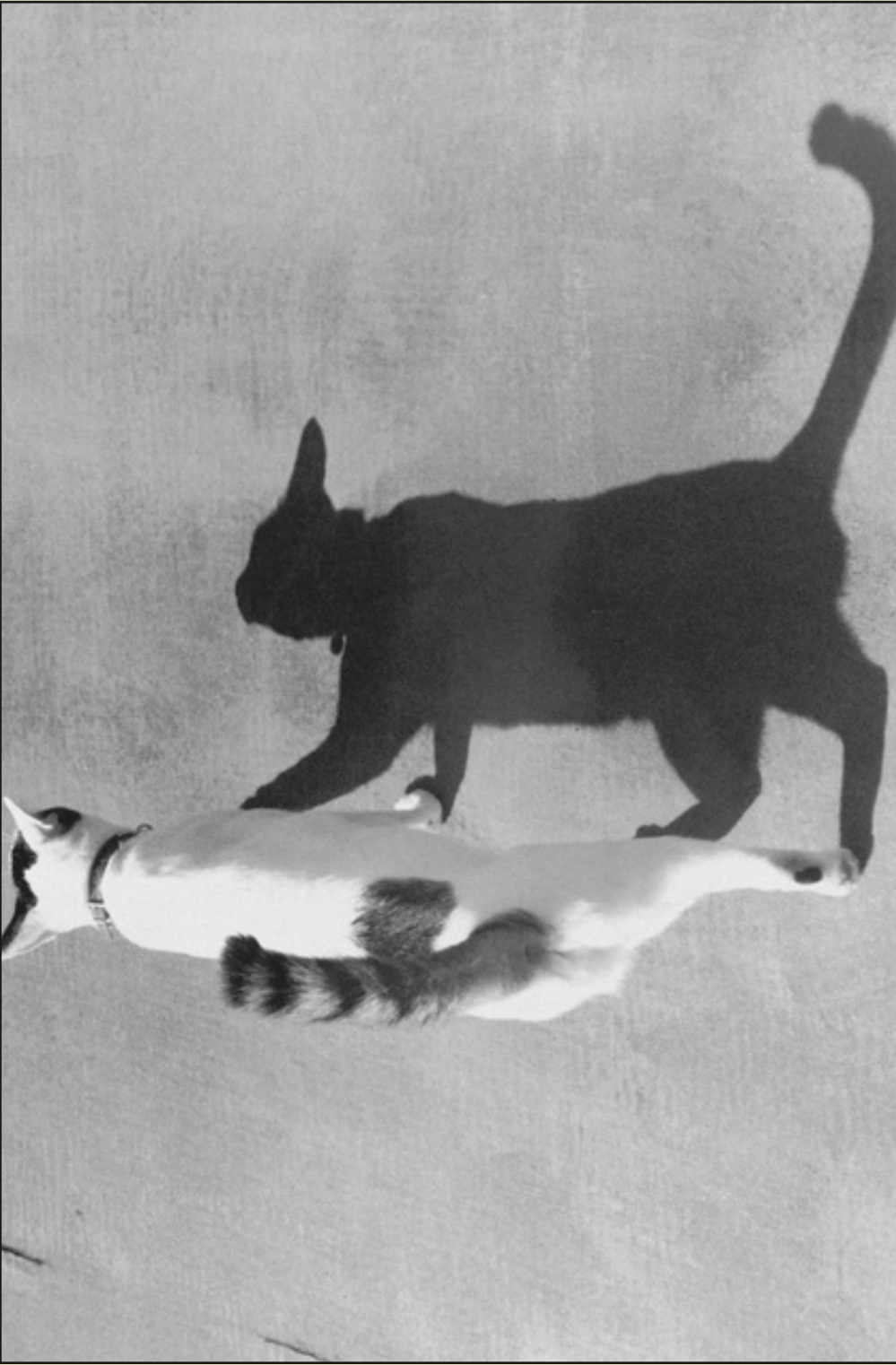

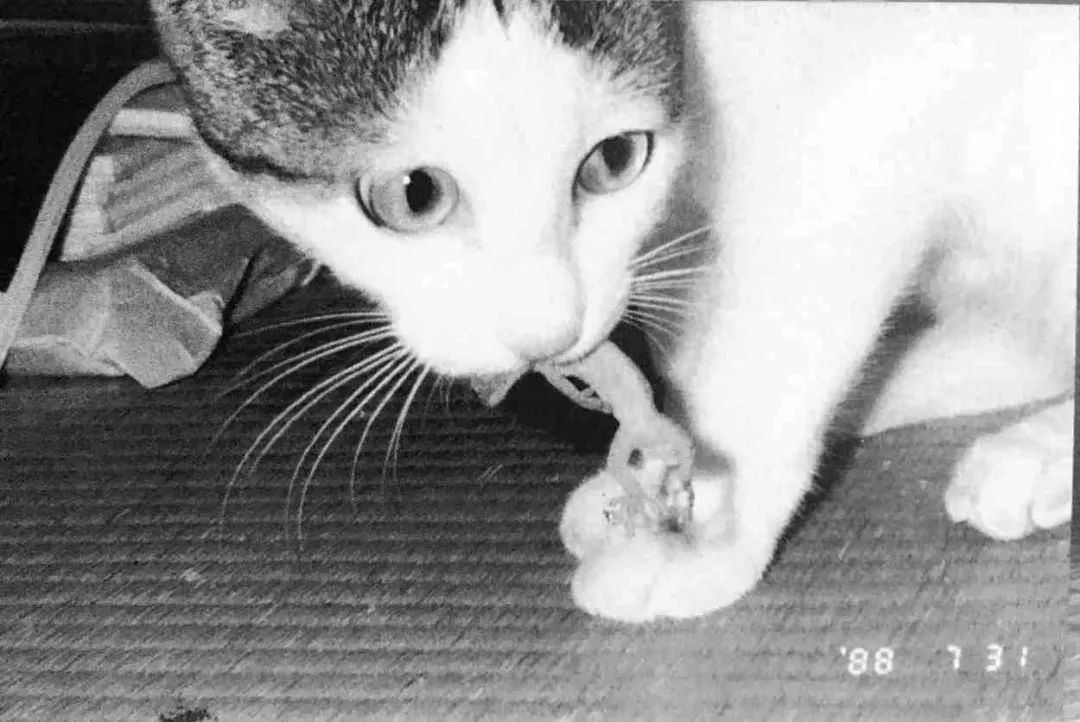

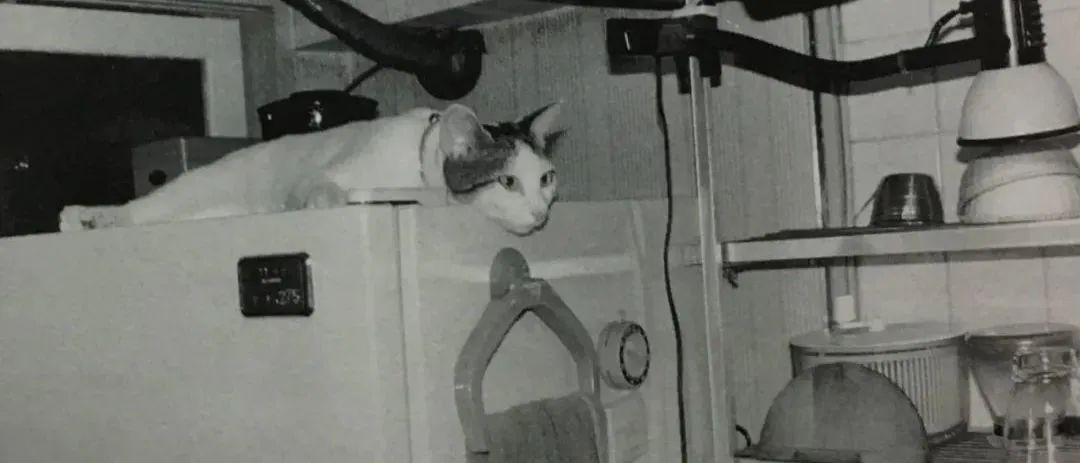

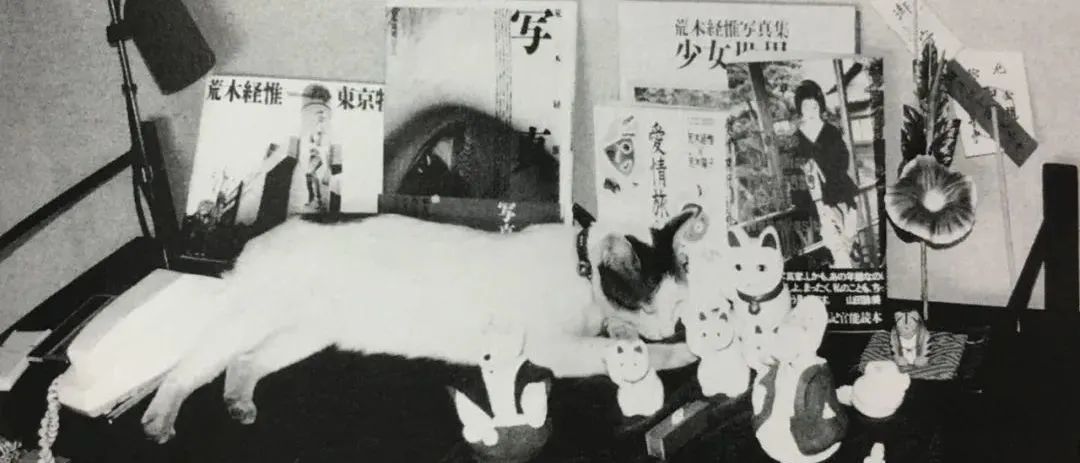

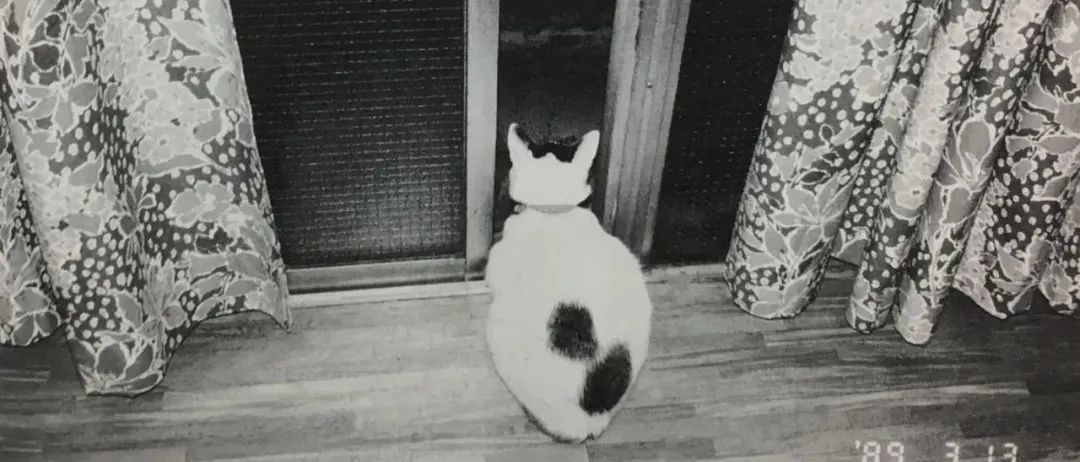

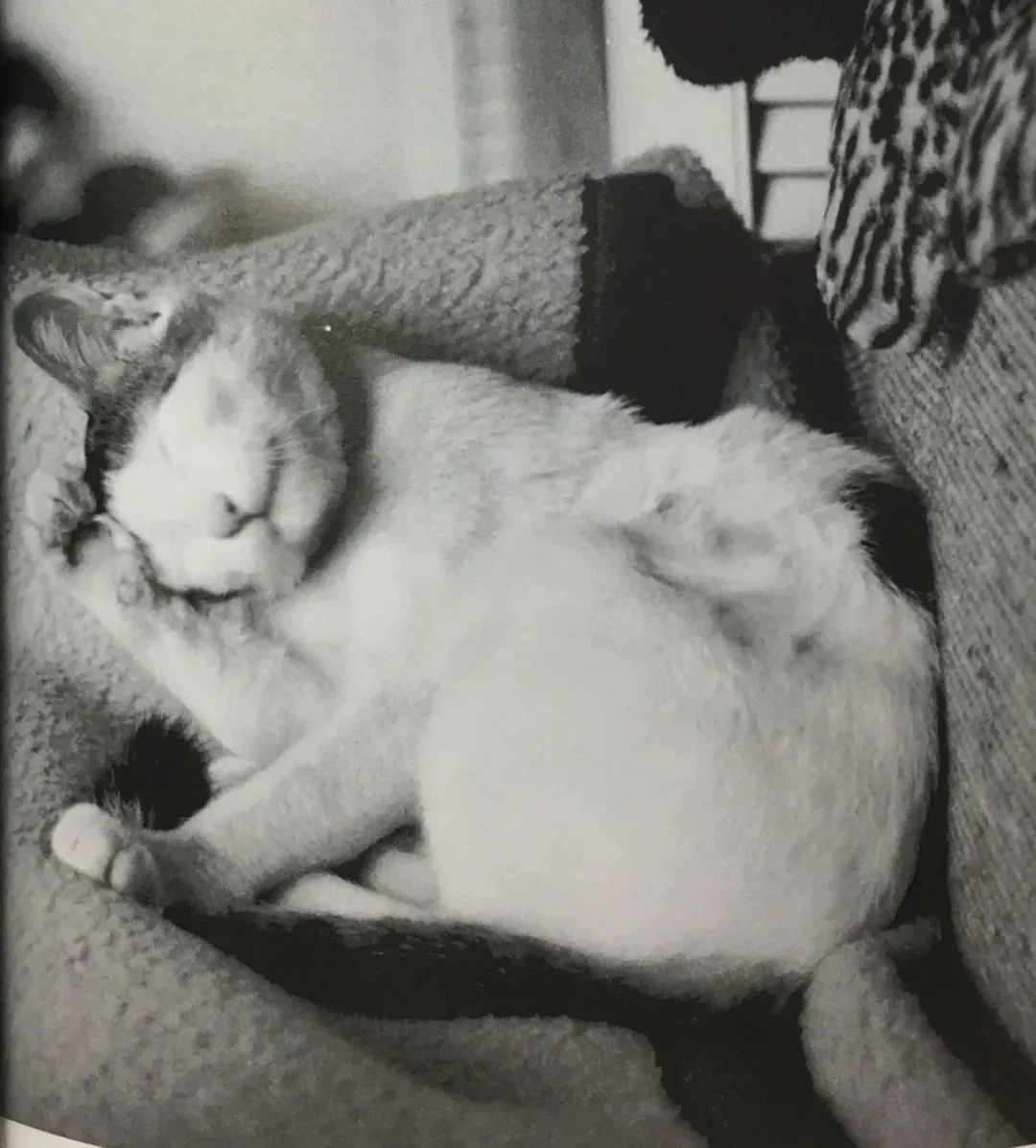

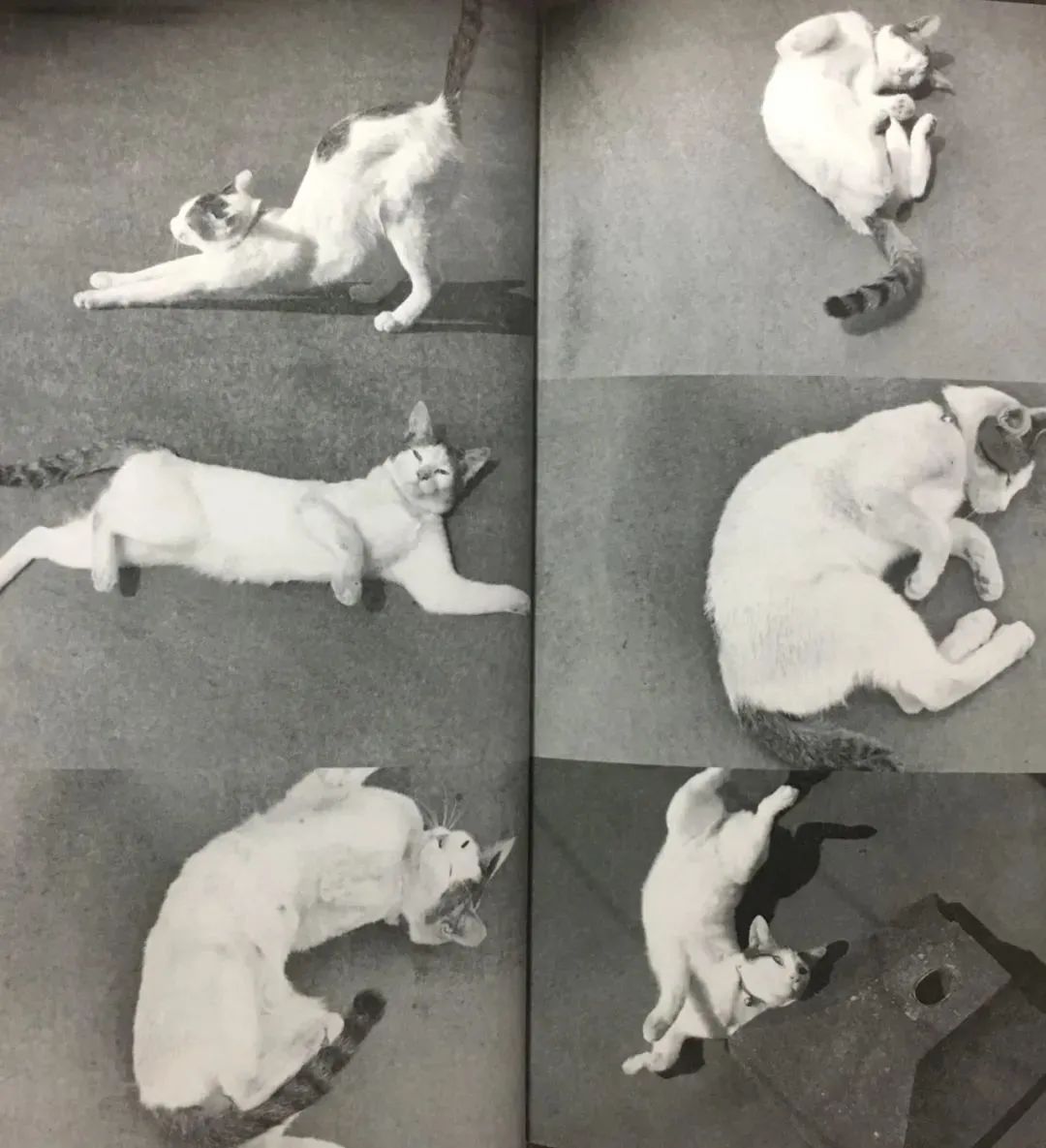

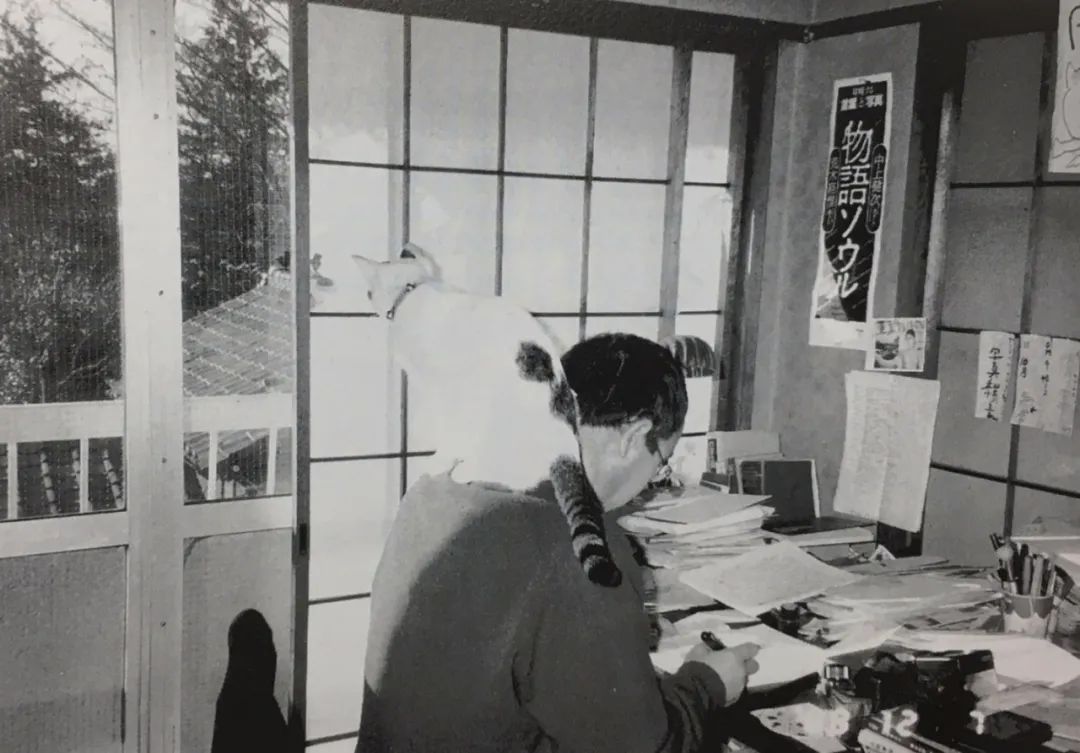

荒木經惟同樣也是一位“愛寵拍攝達人”。

他的攝影集《愛貓奇洛》全書收錄132幅小貓奇洛的照片,配上荒木手書的隨筆,記錄他與陽子、奇洛共同生活的日常點滴。

荒木經惟甚至準備了拍攝奇洛的專用相機。

這些瑣碎、平實的文字與相片呈現了這位攝影大師對愛貓、亡妻以及往昔生活的愛與追思。

風格不同于我們平常看到的“貓片”:可愛、萌,還展現了奇洛獸性的一面。

頗具荒木經緯的個人特色,也同樣表現出了他和貓之間的深厚情感。

他把奇洛當成自己家的一員看待,貓完全融入了他們的生活。

“現在是媽媽的烹飪課時間,好好觀摩學習。奇洛,啥時候給爸爸做頓飯喵?”

荒木經惟《愛貓奇洛》

內容轉載自“奇遇博物館”

精選文章:

非特殊說明,本文版權歸原作者所有,轉載請注明出處:大作網