在一個被屏幕、混凝土和人造光主導的時代,人們對自然的渴望不僅是情感需求——更是生物本能。親生命設計(Biophilic Design)這一概念正在各行業持續升溫。但必須明確:它絕非只是在辦公桌上放盆綠植,或在界面添加樹葉圖標。這是一種哲學——重建人類與自然紐帶的橋梁,從而創造更健康、更愉悅的生存空間。

設計師常強調"以用戶為中心",但有多少人將用戶與自然的先天聯結納入體驗考量?

讓我們深入解析親生命設計的真諦,以及為何它不僅是趨勢——更是剛需。

什么是親生命設計?

親生命設計是將自然元素與過程融入建筑環境(實體或數字)的實踐,旨在提升人類健康與福祉。其理念源自生物學家愛德華·威爾遜提出的"親生命性"——人類天生渴望與自然及其他生命系統建立聯結。

核心思想簡單卻有力:人類在自然環境中會本能地感到舒適。我們進化于森林、河畔與蒼穹之下,而非格子間或水泥塔樓。當設計將這些元素重新引入日常環境時,人們會在情緒、生理甚至認知上產生積極反應。

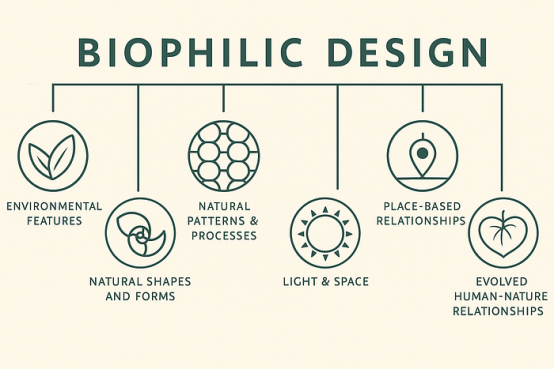

親生命設計的六大支柱

它絕非隨意添加綠植,而是基于科學研究的體系:

1自然環境特征

最直接的自然表達:植物、水體、動物、景觀視野。室內花園、水族箱、綠墻,乃至石材木材等天然材料皆屬此類。這些元素能減壓、改善情緒并提升認知表現。

2自然形態與輪廓

螺旋、波浪、蜂巢、葉脈等仿生圖案能帶來寧靜與和諧。在UX設計中,可體現為有機形態而非生硬的網格方框。

3自然模式與過程

包含日光變化、陰影、材料老化過程,或樹葉沙沙、流水潺潺等感官變量。這些元素喚醒人們對自然節律的感知,使體驗更直覺化。

4光與空間

自然采光、光影變化、開放式布局模擬自然的開闊感。日光能提升效率、調節晝夜節律——建筑與UI設計師皆可借鑒。

5地域關聯性

設計應反映當地生態或文化特質。喀拉拉的建筑不該像哥本哈根的復制品,數字產品也需思考如何讓界面更具在地性。

6進化形成的人與自然關系

創造能激發敬畏、探索或庇護感的長期情感聯結。例如樹屋式工作艙,或模擬葉片搖曳的UI動效。

設計師為何應重視

設計師(尤其是UX從業者)掌握著塑造人機環境交互的關鍵。親生命設計能帶來以下效益:

提升專注力與效率

埃克塞特大學研究發現,綠植環繞的辦公環境可使效率提升15%。自然聲景與日光模式還能緩解疲勞。

減輕壓力

自然元素顯著降低皮質醇水平,對高壓環境尤為有效。

促進健康

自然光與通風能改善抑郁癥狀、提升睡眠質量,甚至加速醫療環境中的康復。

支持可持續性

親生命設計常與可持續設計共生:自然通風、本土材料、節能照明共同構建低碳空間。

現實案例

建筑領域

西雅圖"亞馬遜球體"容納4萬余株植物,谷歌與蘋果總部均優化了自然采光與通風系統。

UX/UI設計

Calm、Headspace等健康應用運用大地色系、流體動效與自然音效,打造更具溫度感的界面。

辦公空間

天然木材桌面、天窗設計、室內綠植墻漸成趨勢,自然主題壁紙與吸音材料也被廣泛應用。

設計實踐入門

無需將辦公室改造成森林,從小處著手:

在UI中添加木紋、砂礫漸變等自然肌理

選用大地色系替代冷調灰白

設計模擬葉片擺動、水波蕩漾的微交互

在背景或引導流程使用自然攝影/插畫

實體設計中優先考慮自然光、穿堂風及會"呼吸"的材料

結語

親生命設計不僅是美學追求——更是治愈之道。它提醒我們:即便在數字優先的時代,人類仍是地球的子女。

當下次設計產品、空間或幻燈片時,不妨自問:

"如何讓這一切更有生命力?"

真正的創新不在于炫酷動效或字體,而在于創造能讓人自由呼吸、駐足感受聯結的空間。

精選文章: