近來,你可能已屢見不鮮這樣的場景。

人工智能完成了一項讓宮崎駿翻白眼程度遠超其子作品的壯舉:無需人類插手,便完美復刻了吉卜力動畫的魔法。

過去一個月,社交媒體被AI生成的吉卜力風格圖像淹沒,相關帖子在X和Instagram上收獲超10萬點贊,網友驚嘆機器產出與真實作品竟能如此神似。

諷刺的是,需求如此火爆,竟逼得某AI公司CEO親自下場勸退用戶。

但并非所有人都買賬

藝術家怒斥這是盜竊,粉絲批評其毫無靈魂。而宮崎駿?這位傳奇導演曾稱AI藝術"是對生命的褻瀆",雖未直接表態,其態度可想而知。

吉卜力的傳奇建立在數萬張手工原畫之上——一部電影需耗費數年,由人類畫師逐幀完成。而AI只需幾秒就能從互聯網扒取這些心血,吐出自己的仿制品。

我們正面臨一場道德危機。

為何非藝術從業者也該關注?

這不僅關乎吉卜力,更關乎創造力的未來。如果AI能瞬間吸收并復制數十年的藝術演進,那么每個人都需思考:誰擁有創造力?當算法能從世代積累中獲利,人類創新還剩下什么價值?

這場辯論的本質是人類原創性價值的保衛戰。隨著AI模仿能力日益精進,戰火早已蔓延至動畫之外。因為資本一旦發現漏洞,不榨干所有領域才叫不經濟——而這未必符合人類整體利益。

目錄

生成式AI的運作機制

生成式AI的經濟賬

法律灰色地帶

哲學框架審視

自噬蛇:AI的悖論

1. 生成式AI的運作機制

當下關于"AI是藝術犯罪還是創意未來"的爭論中,多數人甚至不了解AI的工作原理。

讓我們拆解這個黑箱。

a. 生成式AI是什么?

假設你是畫家,花費十年形成獨特風格——比如夢幻手繪風吉卜力式場景。某天,一個訓練于數百萬圖像(包括與你風格相似作品)的AI模型,開始批量產出同類畫作。

它如何做到的?

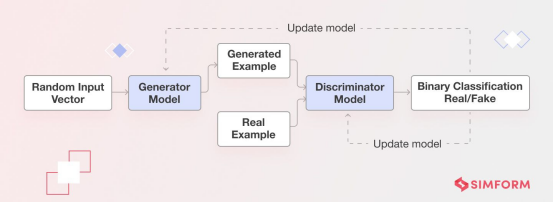

生成式AI并非魔法,而是基于訓練數據創造新內容(圖像/文本/音樂)的機器學習模型。上圖展示了生成對抗網絡(GAN)的運作:生成器通過隨機輸入向量制造仿品,判別器則鑒別真偽。二者不斷博弈進化,最終生成器能產出以假亂真的作品。

這正是Stable Diffusion、MidJourney等工具的底層邏輯。它們不像盜圖文件夾直接復制,而是通過分析海量圖像學習統計規律。當用戶索要"吉卜力風格肖像"時,AI并非調取既有素材,而是基于對"吉卜力感"的數學理解重新合成。

至少,支持者是這么辯護的。但在探討倫理前,我們需先理解這種"學習"的本質。

b. AI與人類藝術家的本質差異

表面看,AI與人類都通過"觀察"現有作品學習。因此AI支持者常辯稱:"人類不也模仿風格嗎?有何不同?"

關鍵區別在于:

人類藝術家汲取靈感后,會注入意圖、判斷與個人經驗進行再創造。他們可能研究宮崎駿技法,但會主動選擇保留/改變/融合哪些元素。AI則毫無選擇——它沒有判斷力、創作意圖或創造力,只是基于概率重組數據,依靠數學預測而非情感、理念或個人視角生成圖像。

這引出了核心問題:

c. AI是"學習"還是"盜竊"?

藝術家主張:未經許可使用受版權保護作品訓練AI模型,就是高速數字剽竊。即便AI沒有直接復制《千與千尋》的某一幀,但若無數千吉卜力真作"投喂",它根本不可能生成此類風格——這本質上仍是盜竊。

AI支持者則反駁:所有藝術家都通過觀察他人作品學習。如果人類可以借鑒吉卜力形成類似風格,為何AI不行?當AI并未直接復制單件作品,僅是吸收并重組規律時,能算盜竊嗎?

爭論由此白熱化。

2. 生成式AI的經濟賬

如果AI訓練數據建立在人類藝術作品上,為何創作者從未獲得補償?答案藏在AI產業的三個殘酷現實:成本、競爭與法律漏洞。

說穿了:

為數據付費從來不是可選項

a. 成本困境

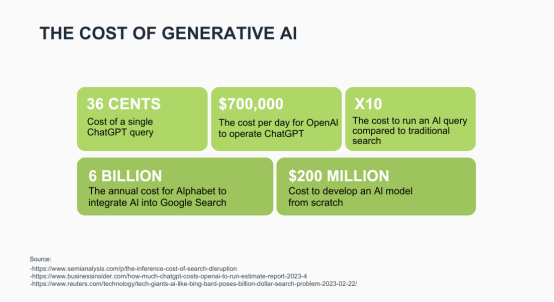

AI需要天文數字級的訓練數據。若需為每幅作品支付授權費,企業在產品面世前就會破產。假設某模型訓練用1億幅作品,按每幅5美元(低于市場價)計算,僅授權費就高達5億美元。

現實更夸張:Stable Diffusion使用的LAION-5B數據集包含50億圖文對,MidJourney則涉及1.6萬名藝術家的作品。面對可能數百億美元的授權成本,AI公司選擇直接無視。

對OpenAI等企業而言,支付授權費從不是選項——打贏官司比支付費用便宜千倍。更何況許多藝術家根本不愿出售作品。

b. 競爭壓力

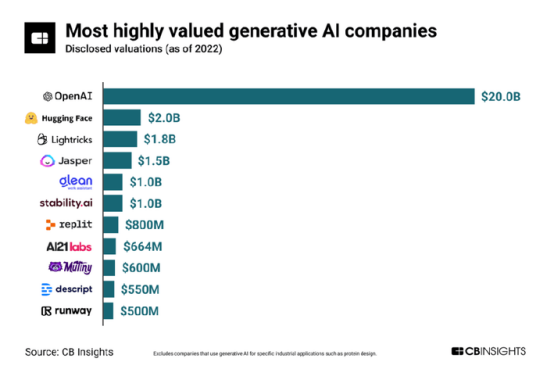

2025年初,全球約有6.72萬家生成式AI公司。想象6.72萬人在街上混戰——史稱"2025街頭大亂斗"——就知道競爭多慘烈。

即便某公司想走合規授權路線,其模型性能也會被"數據白嫖"的對手碾壓。當A公司用1千萬授權數據訓練時,B公司已用10億盜取數據做出更優產品。在按月計算進展的AI賽道,道德自律等于商業自殺。

最優解變成:先盜取,后應訴

如今訴訟如雪片般飛來,但法律程序遠慢于AI進化速度。這些企業早算清風險:既成事實后再處理糾紛更劃算。

3. 法律灰色地帶

除成本與競爭外,還有多重法律因素助長了對藝術家的剝削。

數據公有化錯覺:AI公司默認互聯網公開內容皆可抓取,如同谷歌索引網頁無需付費。雖然版權法保護藝術作品,但AI的"轉化性使用"制造了灰色地帶——企業辯稱其模型是"學習"而非"復制"。

合理使用原則濫用:AI公司利用法律對"轉化性作品"的寬容,聲稱其產出是全新創作。由于AI作品往往不直接復制原作風貌,侵權認定異常困難。

藝術家議價權缺失:不同于音樂界有ASCAP等組織維護權益,視覺藝術家缺乏集體談判機制,使AI公司能各個擊破。

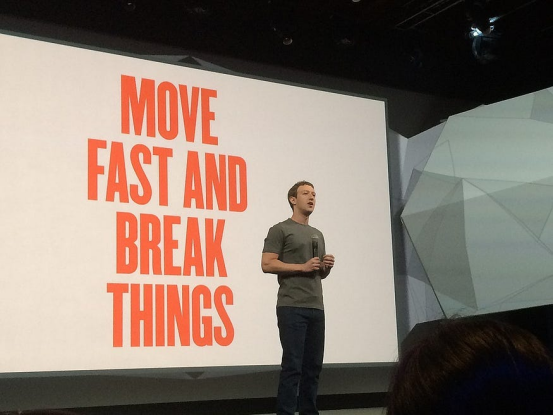

先發優勢碾壓:AI產業遵循硅谷"快速行動打破陳規"信條,待法律反應過來時,市場早已被AI內容占領。多數公司賭贏了——事后追責已無法阻擋既得利益。

4. 哲學框架審視

面對爭議,如何建立認知坐標系?讓我介紹五位"哲學護法":

羅爾斯看見AI巨頭vs個體藝術家會說:"這是赤裸裸的權力不對等"

馬克思目睹藝術家無償勞動被占有將斷言:"這是異化的終極形態"

康德審視未經同意的數據訓練會裁定:"這違背了普遍化道德律令"

邊沁與密爾則會質問:"AI藝術真的實現了最大幸福嗎?"

a. 權力失衡:羅爾斯視角

羅爾斯的"無知之幕"理論要求:正義的社會規則應在人們不知自己將處何種地位時被制定。試問:若不知自己會成為藝術家還是AI資本家,誰會同意這種單方面掠奪的體系?

現實正相反——AI公司利用藝術家無力反抗的現狀,構建了一個只有頂層獲利的系統。從羅爾斯主義看,公正的體系應保障:

藝術家的事先知情同意

對其貢獻的合理補償

防止企業單方面定義創作所有權的法律屏障

當前模式不僅不公,更是根本性非正義。

b. 創作異化:馬克思主義批判

馬克思的"異化"理論在AI時代發展到超級異化階段:藝術家不僅被剝削,更被系統性抹除。其勞動被抽取、去作者化后填入AI模型,形成沒有創作者參與的"永動機"。

后果包括:

藝術貶值:當原創性失去意義,文化消費淪為算法優化的流量游戲

底線競賽:人類藝術家在與零成本AI的對抗中節節敗退

創作勞動消亡:若藝術無法謀生,人類藝術形式將逐漸滅絕

馬克思會指出:當AI完全取代勞動者時,連資本主義本身都將崩潰。

c. "學習"幻覺:康德倫理檢驗

康德的"絕對命令"要求:行為準則必須具有普遍性。試問:AI公司會接受自己的模型被競爭對手任意抓取訓練嗎?

答案早已揭曉——當中國深度求索公司被指用OpenAI模型訓練自家聊天機器人時,OpenAI勃然大怒。這種"蒸餾"行為雖普遍,卻被斥為"知識產權侵犯"。

道德一致性要求:AI公司必須用對待自身利益的標準來尊重藝術家權益。

d. 規模剝削:功利主義困境

功利主義主張"為最大多數人謀最大幸福"。AI公司聲稱其技術 democratizes 藝術創作,但現實是:

崗位消失:從繪畫到編程,人類工作者被替代

創意失溫:文化產品淪為 engagement 優化的行尸走肉

后繼無人:新人因缺乏機會而放棄藝術道路

當少數企業與部分用戶獲益,而多數人承受代價時,功利主義天平早已傾斜。

5. 自噬蛇:AI的悖論

銜尾蛇(Ouroboros)是自我吞噬的悖論象征。這迫使我們思考:當AI過度取代人類藝術家時,它實際上在啃食自己的生存根基。

AI藝術的致命矛盾在于:其質量完全取決于人類原作的養分。若職業藝術家消亡,AI將陷入復制衍生品的惡性循環,最終導致:

系統性崩潰:模型質量退化,投資者撤離

剝削升級:為獲取高質量數據,企業可能強制藝術家"無償獻血"

當前模式不可持續。AI與人類創造力本可共存——前提是AI不殺死自己的宿主。

結語

當AI藝術變得"夠好且免費"時:

還有多少工作室會雇傭人類畫師?

多少出版商會冒險啟用新人而非喂養暢銷書算法?

多少孩子愿花數年學畫,而非秒出效果的APP?

AI藝術的勝利不會因為更優秀,而是因為更便利。而便利性有種可怕的吞噬力——就像它吞噬掉電話亭、手寫信、以及那些傾注匠心的手繪世界。

別忘了:AI公司不是慈善家。它們的行為邏輯,宛如受資本庇護的毒販向青少年派發免費樣品。

我們正滑向比《黑鏡》更黑暗的未來——而大多數人還沉迷在AI生成的糖衣幻覺中。

精選文章: