為什么要在建筑中進(jìn)行研究和創(chuàng)新?建筑設(shè)計(jì)師Jenny E. Sabin的深入探討了建筑研究與實(shí)踐之間的關(guān)鍵聯(lián)系。為發(fā)展新的模型,她的團(tuán)隊(duì)采用跨學(xué)科方法,在這些領(lǐng)域之間建立連接,與科學(xué)家和工程師進(jìn)行合作

通過觀察自然行為,所提出的方法將生物學(xué)和數(shù)學(xué)發(fā)現(xiàn)融入設(shè)計(jì)過程。經(jīng)過系統(tǒng)測試后,這些見解被應(yīng)用于項(xiàng)目的生成設(shè)計(jì)階段,以創(chuàng)造適應(yīng)性和響應(yīng)性的材料解決方案。通過分析她的研究和設(shè)計(jì)策略,我們展示了她如何將研究轉(zhuǎn)化為建筑實(shí)踐。

融入數(shù)字工具進(jìn)行綜合設(shè)計(jì)

建筑和設(shè)計(jì)目前正在經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)變。與新興技術(shù)(如數(shù)字工具和制造技術(shù))密切相關(guān),這種轉(zhuǎn)變?cè)趥鹘y(tǒng)設(shè)計(jì)過程以及建筑師的角色中發(fā)生,以及對(duì)我們?nèi)绾螛?gòu)建和管理材料系統(tǒng)方面產(chǎn)生了根本性的影響。通過3D打印和機(jī)器人等變革性技術(shù),建筑現(xiàn)在能夠在一個(gè)綜合的場景內(nèi)運(yùn)作。對(duì)于Jenny E. Sabin來說,定義工具路徑或一系列機(jī)器人操作不僅使材料性質(zhì)、幾何形態(tài)和圖案得以整合,而且將它們內(nèi)在地融入到設(shè)計(jì)過程中。

對(duì)于Sabin來說,跨學(xué)科領(lǐng)域進(jìn)行研究的新模型的發(fā)展解決了三個(gè)主要問題。首先涉及到我們?nèi)绾闻c技術(shù)互動(dòng)的方式發(fā)生了變化,第二個(gè)問題涉及到它如何影響了我們?cè)谛滦椭圃旆绞较碌脑O(shè)計(jì)和施工。第三個(gè)問題涉及到了由于可持續(xù)性和氣候危機(jī)所帶來的對(duì)協(xié)同材料解決方案的需求。

自然啟發(fā)的研究塑造生成設(shè)計(jì)過程

在創(chuàng)建生成設(shè)計(jì)過程中,她將自然視為設(shè)計(jì)的模型。這項(xiàng)研究的主要目的是理解這些系統(tǒng)背后的過程和行為,而不是翻譯可能構(gòu)成美學(xué)形式的內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)自然來反思我們當(dāng)前的范式和背景,她的工作分析了自然的材料性、幾何形狀、模式、事件和程序如何內(nèi)在聯(lián)系。她的團(tuán)隊(duì)深入研究自然,以提取可以影響未來建筑設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)模型和工具。

“驅(qū)動(dòng)我的研究的一個(gè)基本問題是:建筑及其集成的材料系統(tǒng)如何更像生物那樣響應(yīng)和適應(yīng)本地環(huán)境?”- Jenny E. Sabin

在研究和設(shè)計(jì)的每個(gè)階段融入物質(zhì)性

整個(gè)研究過程都受物質(zhì)性的指導(dǎo)。研究的進(jìn)行方式和與設(shè)計(jì)的聯(lián)系結(jié)構(gòu)始于開發(fā)數(shù)字工具。這些工具包括專注于行為建模的可視化和模擬,以及數(shù)據(jù)集。

第二階段涉及建筑原型制作。考慮到并非所有生物系統(tǒng)都可擴(kuò)展,該過程通過將材料和形態(tài)納入3D打印和機(jī)器人制造中來處理規(guī)模問題。在第三階段,開發(fā)的原型根據(jù)建筑考慮和生態(tài)建筑設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)估,分析研究如何轉(zhuǎn)化為建筑結(jié)構(gòu)。

“通常,我們不是從要解決的特定問題開始,而是在整個(gè)研究過程中產(chǎn)生問題。這是一種與生成設(shè)計(jì)密切相關(guān)的不同方法。”- Jenny E. Sabin

將研究轉(zhuǎn)化為建筑結(jié)構(gòu)

除了康奈爾大學(xué)的研究實(shí)驗(yàn)室,她在那里與合作者和學(xué)生進(jìn)行基礎(chǔ)研究外,Sabin還與自己的獨(dú)立實(shí)驗(yàn)性建筑工作室合作。這一實(shí)踐使她能夠?qū)⒉牧辖鉀Q方案應(yīng)用于實(shí)際建筑結(jié)構(gòu)。為了說明這一過程,我們回顧了結(jié)構(gòu)色的研究和永久性涼亭的建造。

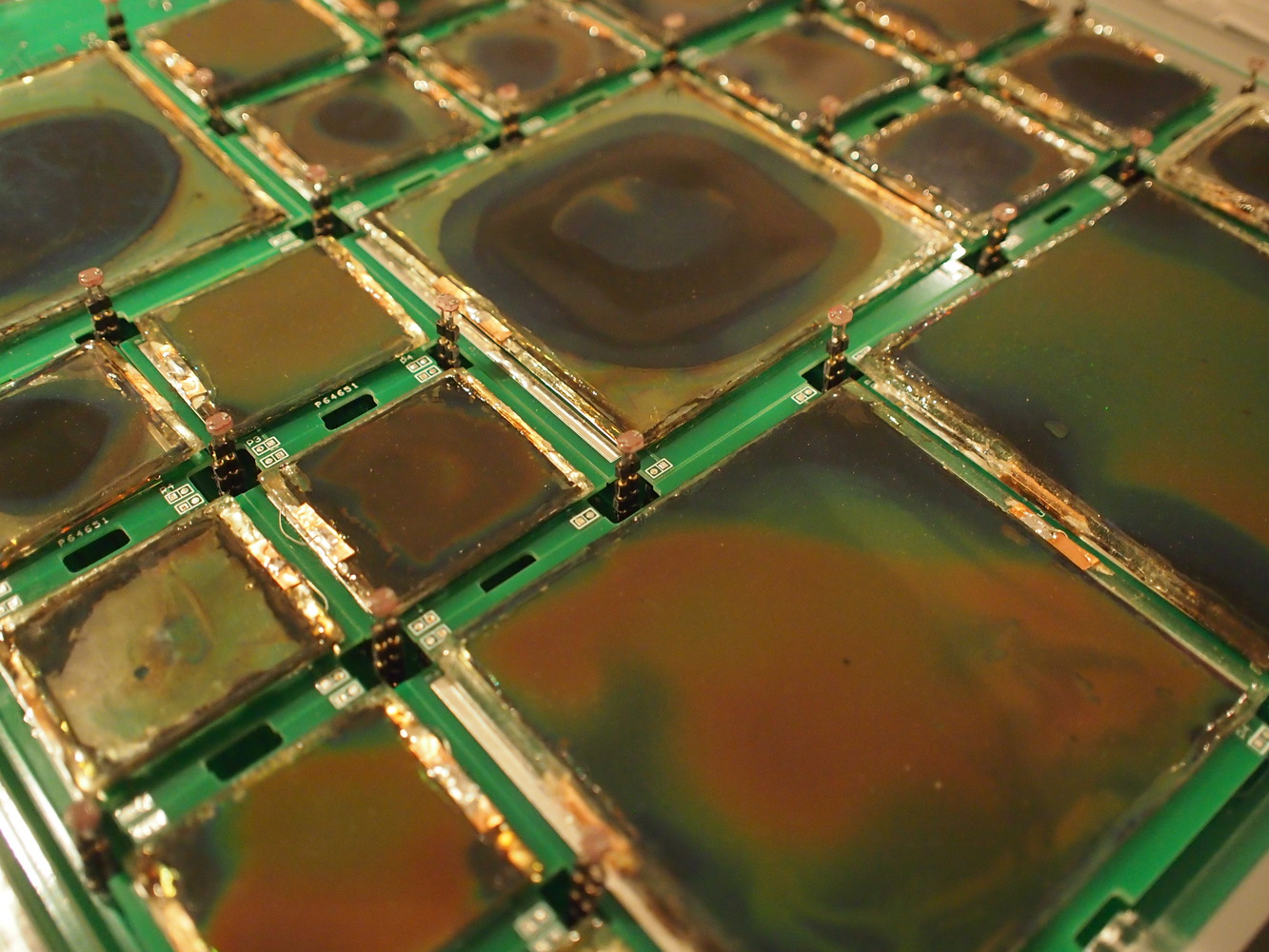

作為以前由國家科學(xué)基金會(huì)資助的研究項(xiàng)目的一部分,與材料科學(xué)家、生物學(xué)家和電氣工程師合作,eSkin研究了結(jié)構(gòu)色。與基于顏料的著色不同,結(jié)構(gòu)著色在納米尺度上運(yùn)作,涉及材料的紋理和幾何形態(tài),以及它們與特定波長的光的相互作用。這一現(xiàn)象可以在各種自然生物體中看到,如藍(lán)色大蝴蝶的翅膀或蜂鳥的羽毛。

通過圖案、可塑性、幾何和結(jié)構(gòu)的變化,該項(xiàng)目操控了材料特性,包括顏色、透明度和不透明度。在這里,顏色變化是通過光學(xué)效應(yīng),如折射或干涉,而不是顏料的變化來生成的。這些顏色還取決于觀察的角度或個(gè)體對(duì)給定材料的定位。

與材料科學(xué)家和生物學(xué)家共同工作,研究開發(fā)了一種薄膜技術(shù)材料,可以作為一種皮膚,能夠融入到現(xiàn)有建筑或新的現(xiàn)代外立面建筑中。

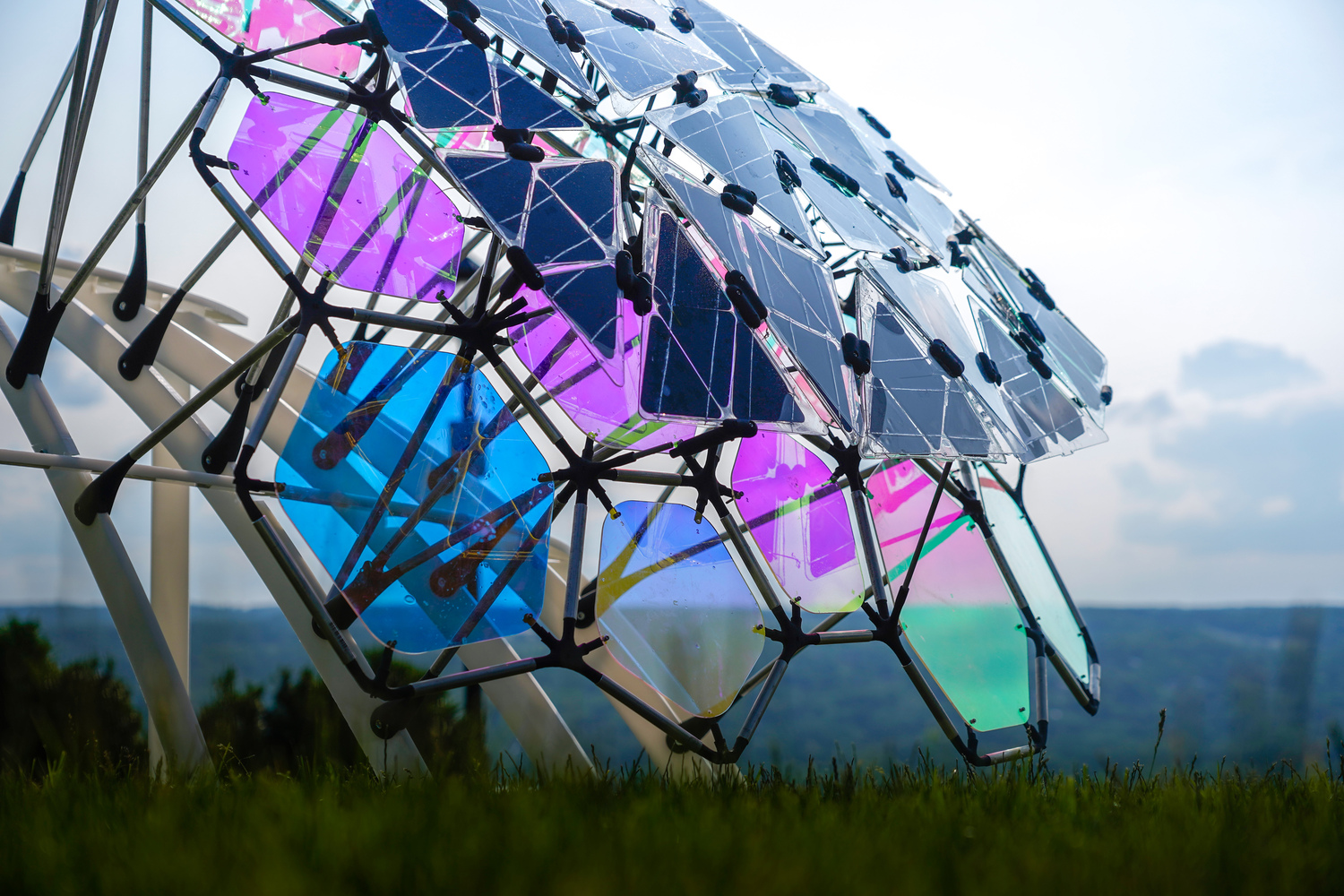

在從納米尺度到建筑尺度的皮膚之間架起橋梁,團(tuán)隊(duì)使用了3M的二色膜,以傳遞和擴(kuò)展與基于有機(jī)聚合物的研究相同的特性。這使得可以創(chuàng)建一個(gè)人類尺度的原型立面單元,動(dòng)態(tài)地改變顏色的漸變,從不透明到透明。

與基礎(chǔ)研究同時(shí)進(jìn)行,該實(shí)踐獲得了來自人類生態(tài)學(xué)院的委托,要在康奈爾大學(xué)校園上建造一個(gè)永久性的涼亭結(jié)構(gòu)。通過提高研究和實(shí)踐之間的交匯點(diǎn),Polyform使團(tuán)隊(duì)能夠?qū)⑺麄冊(cè)诮Y(jié)構(gòu)色方面的研究應(yīng)用于城市校園規(guī)模內(nèi)。

對(duì)于Jenny E. Sabin來說,“項(xiàng)目成為了可能性的展示者。”向大眾展示這些變幻多彩的結(jié)構(gòu)使他們能夠體驗(yàn)基于自然的解決方案的動(dòng)態(tài)特性。

研究可持續(xù)建筑和美學(xué)的可能性

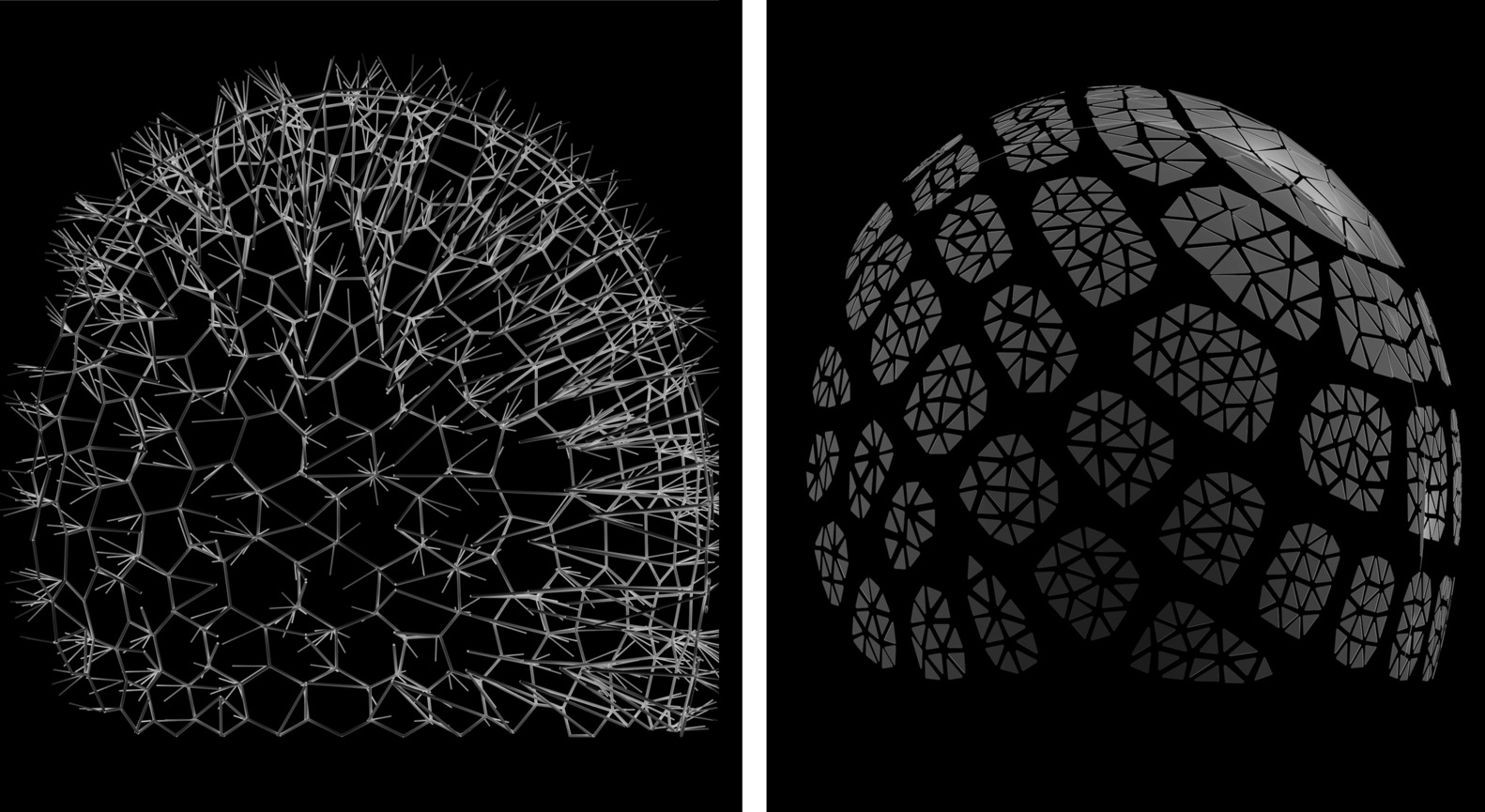

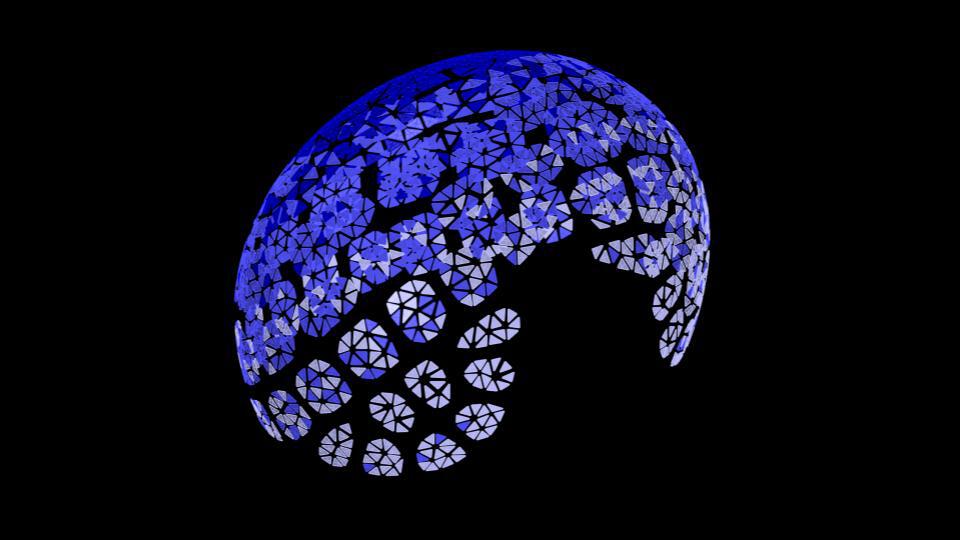

目前,Sabin設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)室專注于建筑領(lǐng)域的可持續(xù)性和美學(xué)(SAA)。通過分析向日葵在自然環(huán)境中的行為以及它們的趨向光機(jī)制,這個(gè)研究項(xiàng)目利用計(jì)算設(shè)計(jì)和3D打印開發(fā)了建筑集成光伏(BIPV)。這旨在創(chuàng)建高度定制的非標(biāo)準(zhǔn)過濾器和面板,形成特定場地的非機(jī)械跟蹤收集系統(tǒng)。

通過研究向日葵的內(nèi)部行為,該過程對(duì)這些行為進(jìn)行建模,以理解如何通過類比方式提取它們。這導(dǎo)致了一組可以轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目的設(shè)計(jì)驅(qū)動(dòng)因素。通過利用3D打印和數(shù)字制造,這些模型促進(jìn)了對(duì)系統(tǒng)如何整合光和能量動(dòng)態(tài)性的理解。

該研究專注于這樣一個(gè)理念,即美和設(shè)計(jì)的重要性對(duì)于形式和功能同樣重要,沒有這些概念之間的層次區(qū)別。對(duì)于Jenny E. Sabin來說,“正如在自然系統(tǒng)中一樣,美與生物體的性能內(nèi)在地相互關(guān)聯(lián)。”

希望將這些發(fā)現(xiàn)應(yīng)用于住宅項(xiàng)目,該項(xiàng)目旨在取代傳統(tǒng)的屋頂安裝太陽能電池板,這些電池板與建筑的美學(xué)不符。它創(chuàng)建了非傳統(tǒng)的太陽能電池板配置,不僅最大程度地提高了能源利用,而且在美學(xué)上也令人滿意。在較小的尺寸上,該研究還考慮了便攜式遮蓋物的潛在整合,提出了一種能夠收集能源并提供照明或充電站的外皮。

精選文章:

比國風(fēng)美學(xué)頂流霸王茶姬更絕的設(shè)計(jì),我們找到了!

穿越時(shí)光與水下世界:唯美永恒的水下夢(mèng)境