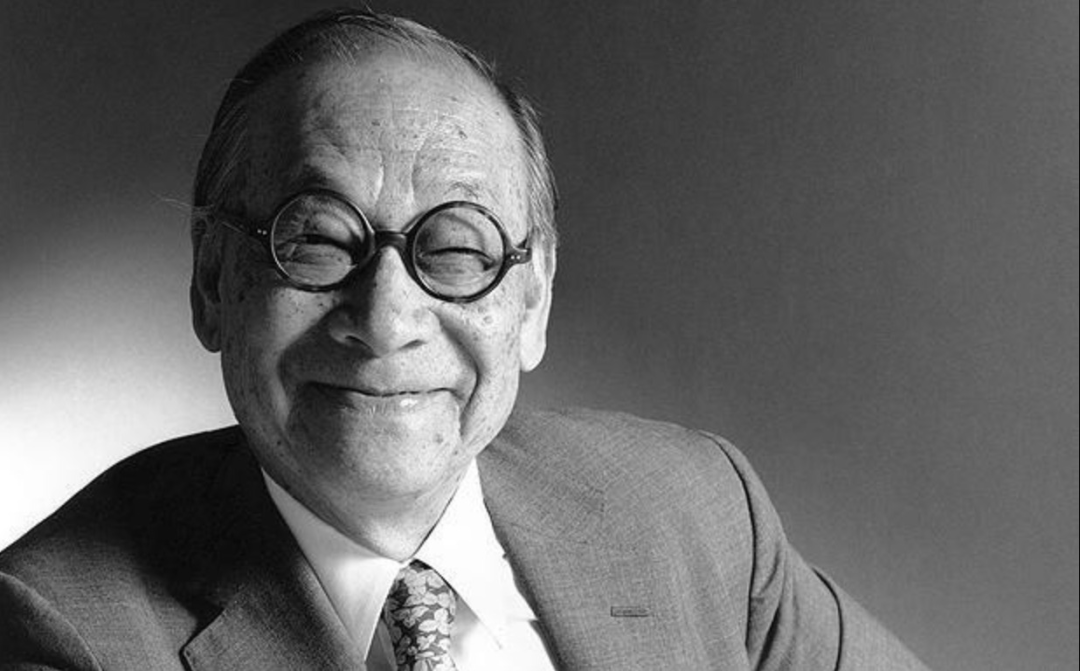

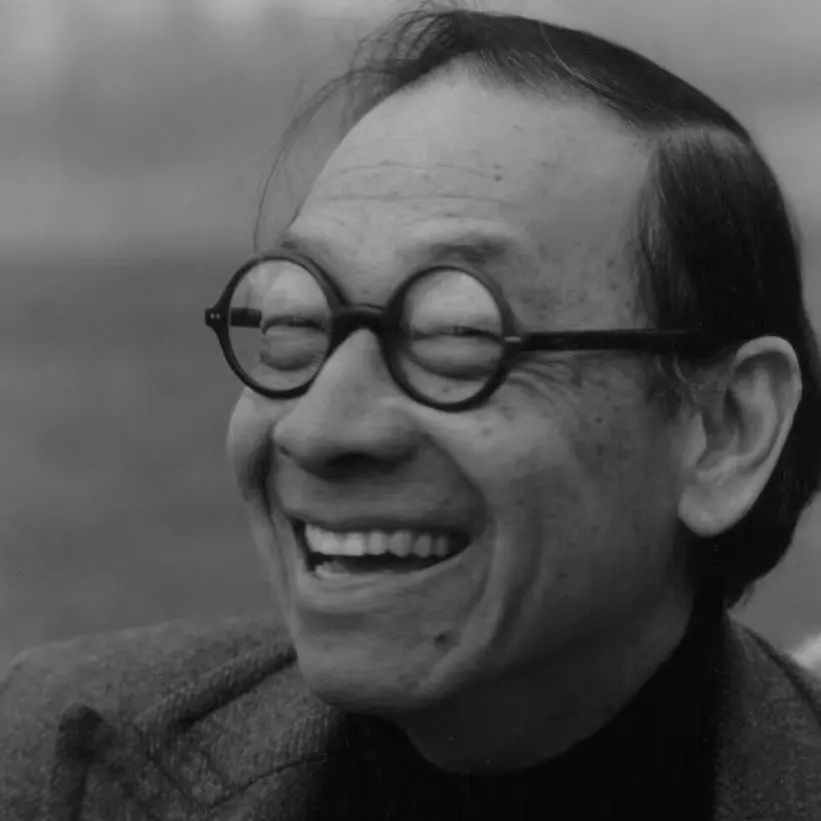

4年前的5月16日,貝聿銘先生告別了這個世界。

貝聿銘是第一位獲得建筑界“諾貝爾獎”普利茲克獎的華裔建筑師,他被譽(yù)為用建筑語言巧妙地將中國文化融入建筑的“最后一個現(xiàn)代主義大師”。

(圖源:Archdaily)

貝聿銘一生游走于東西方之間,從兩種截然不同的文化中汲取精華。

從法國巴黎盧浮宮前的玻璃金字塔,到中國的蘇州博物館,再到日本的美秀美術(shù)館,卡塔爾的伊斯蘭藝術(shù)博物館……貝聿銘的名字,因這些建筑而永恒。

貝聿銘總是西裝筆挺,眼睛笑成一彎月牙,在他長達(dá)71年的建筑生涯中有數(shù)不清的故事,這些故事影響著一代又一代的年輕人。

王家衛(wèi)的電影《一代宗師》中說:見自己,見天地,見眾生。

這是練武的境界,也是做人做事的境界。

貝聿銘的一生,也詮釋了“見自己,見天地,見眾生”的真諦。?

01

“見自己”:建筑師要堅持自己,如果不成功那么就再試一次

出身名門的貝聿銘,從兒時起就特別清楚自己想要什么。

1935年,18歲的貝聿銘啟程去美國留學(xué),他并沒有聽從父親的安排去學(xué)金融,而是進(jìn)入了賓夕法尼亞大學(xué)建筑學(xué)院學(xué)習(xí),但賓大的教學(xué)體系偏古典主義,太過保守,于是想要接觸新思想的貝聿銘轉(zhuǎn)學(xué)到了麻省理工學(xué)院學(xué)習(xí)工程。碩士階段,貝聿銘選擇了哈佛,拜讀于德國包豪斯建筑派系創(chuàng)始人格羅皮烏斯門下,開啟了更為深入的建筑探索。

(圖源:維基百科)

1945年,28歲的貝聿銘被哈佛大學(xué)留校聘為助理教授,他本可以就這樣在校園里歲月靜好地過一輩子,日后成為德高望重的教授,但雄心勃勃的貝聿銘堅持要走出象牙塔。

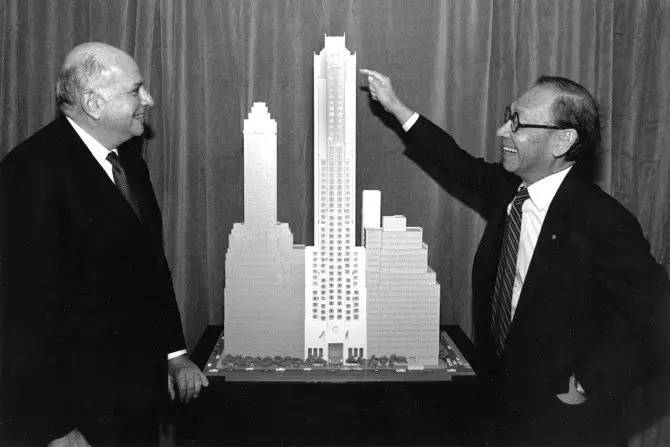

1948年,貝聿銘離開哈佛,在地產(chǎn)大亨威廉·齊肯多夫創(chuàng)立的商業(yè)地產(chǎn)公司管理設(shè)計部門,從此他從純學(xué)術(shù)研究進(jìn)入實(shí)際的建筑領(lǐng)域,一個充滿機(jī)遇與挑戰(zhàn)的新世界。

貝聿銘和威廉·齊肯多夫(圖源:維基百科)

地產(chǎn)公司所做的大型的商業(yè)住宅項目,往往以利潤為核心,會把成本壓到最低,對于建筑師來說,沒什么發(fā)揮創(chuàng)意的機(jī)會,貝聿銘在學(xué)校的同事們認(rèn)為他的選擇是一次“職業(yè)自殺”。

但貝聿銘更加認(rèn)同父親貝祖詒對自己說的:“優(yōu)秀建筑師的精髓不僅在于構(gòu)思偉大的建筑物,還要將它們與金融和經(jīng)濟(jì)要素有效地結(jié)合在一起。”

貝聿銘和齊肯多夫合作了12年之久,其間貝聿銘主持設(shè)計的項目包括:亞特蘭大喬治城海灣石油公司辦公樓、紐約基浦斯灣區(qū)公寓和紐約大學(xué)高層公寓、科羅拉多丹佛市法庭廣場的改造、華盛頓特區(qū)朗方廣場等。

貝聿銘落地的第一個設(shè)計——亞特蘭大海灣石油公司辦公樓,是一棟兩層的盒子辦公樓,它的優(yōu)雅協(xié)調(diào),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了它有限的預(yù)算(圖源:維基百科)

在與齊肯多夫合作期間,貝聿銘參與了一項雄心勃勃的建筑方案——華盛頓特區(qū)西南重建總體規(guī)劃,這是美國最早的城市更新項目之一,旨在通過人性化的規(guī)劃和建筑設(shè)計,創(chuàng)造出一個舒適、安全、和諧、宜居的城市社區(qū)。貝聿銘說他為城市更新工作而感到自豪,規(guī)劃工作面臨著更多的限制和復(fù)雜的政府關(guān)系,這為貝聿銘之后的創(chuàng)作提供了更廣闊的視野。

華盛頓特區(qū)規(guī)劃廣場、長廊和公園的整體模型(圖源:貝氏建筑事務(wù)所)

貝聿銘覺得,這段經(jīng)歷,讓他完整理解了高端融資、政府法規(guī)、城市開發(fā)和重建,貝聿銘后來始終關(guān)心建筑和周邊環(huán)境的關(guān)系,也總是能在實(shí)用性和高雅之間保持平衡,正是得益于這段經(jīng)歷。

一個人真正的見地,在于對自我的認(rèn)知,能看到自己內(nèi)心的偏見和固執(zhí),也能看到自己的特長與天賦使命。

在一次講座中,貝聿銘說:“建筑師要堅持自己,如果成功了,很好,如果不成功,就再試一次。”

認(rèn)識自己,未來的一切也就有了方向。

02

“見天地”:裝得下委屈,攀得上高峰

在齊肯多夫手下工作的貝聿銘,設(shè)計了很多令人耳目一新的作品,比如中國臺灣臺中的路思義教堂,美國費(fèi)城的社會山改造項目等,但他覺得自己在建筑美學(xué)上并沒有太大的造詣,他不愿意被永久固定為“房地產(chǎn)開發(fā)商的建筑師”,于是他選擇了到廣闊的世界中去“見天地”。

1960年,貝聿銘自立門戶,開始獨(dú)立創(chuàng)業(yè)。

貝聿銘在事業(yè)起步初期遇到的最大的機(jī)遇與挑戰(zhàn),是美國國家大氣研究中心的設(shè)計,這個項目讓貝聿銘更深刻地了解了建筑應(yīng)該怎么做。

為了尋求設(shè)計靈感,貝聿銘帶著帳篷駕車到項目所在的荒地露營了好多天,他說:“我在掙扎,在苦苦摸索,尋找救命稻草。”直到一天貝聿銘看到印第安土著建在懸崖上的居所時才突然產(chǎn)生靈感,印第安人的房子都是就地取材,并且喜歡將其建在山中,遠(yuǎn)看就像從山里長出來的一樣。

于是貝聿銘將項目所在地附近的砂石加入混凝土中,然后再經(jīng)過打磨讓混凝土變成深粉色,這一層淡淡的云母般的光澤使建筑仿佛有了生命,貝聿銘說,這就是“天地人同源”。在設(shè)計之前,建筑師必須深入了解當(dāng)?shù)氐臍夂颉⒆匀缓惋L(fēng)土人情,讓建筑和它腳下的土地融為一體。

(圖源:百度百科)

創(chuàng)業(yè),是對自己舒適區(qū)的挑戰(zhàn),貝聿銘到了更大的世界,也經(jīng)歷了人生中的至暗時刻。

1973年,波士頓漢考克大廈立面玻璃的脫落讓貝聿銘的事務(wù)所一度陷入困境。因?yàn)槿嗽觳AУ娜毕荩粓鲲L(fēng)暴之后,大廈幾十塊雙層落地玻璃脫落,還有好幾百扇窗被飛落的碎片打壞,引起建筑界一片嘩然,連路過的出租車司機(jī)都會嘲笑貝聿銘的事務(wù)所。

事后,建筑委托方、玻璃公司、貝聿銘相互把對方告上法庭,錯綜復(fù)雜的訴訟一直持續(xù)到了1981年。

貝聿銘晚年回憶此事時說:“漢考克事件給我的事務(wù)所造成了不可估量的損失,我成了建筑界不受歡迎的人。”

(圖源:百度百科)

正因?yàn)橛辛藵h考克大廈事件的歷練,貝聿銘才能承擔(dān)受得住日后設(shè)計巴黎盧浮宮金字塔時的巨大輿論壓力。

67歲的貝聿銘提出了巴黎盧浮宮改造方案,方案將拿破侖廣場中庭地底挖空,增加了展覽空間,在地面建一個玻璃金字塔,作為博物館入口大廳。當(dāng)時的“歷史文物古跡最高委員會”看到這個方案之后“炸鍋”了,他們說“貝聿銘會毀了巴黎!”“真是一個巨大的破玩意兒!”“看上去就是廉價的假鉆石!”……

其實(shí)金字塔的造型,是貝聿銘經(jīng)過研讀法蘭西歷史之后的慎重決定,金字塔的律動來自整個建筑的幾何性,而這種幾何性正是根植于法國文化的。

(圖源:pixabay)

幸運(yùn)的是,法國總統(tǒng)密特朗力排眾議,對貝聿銘表示了完全的信任和支持。貝聿銘也沒有辜負(fù)這份信任。

有了漢考克大廈的前車之鑒,貝聿銘對工程的要求近乎嚴(yán)苛。金字塔所使用的玻璃的安全系數(shù)必須極高,并且完全平面、完全透明,以便從金字塔內(nèi)部看外面的盧浮宮時不會有任何變形和變色。但在當(dāng)時,貝聿銘要求的完全透明、無色的玻璃法國是沒有的,工程師認(rèn)為不可能實(shí)現(xiàn)。

但幾天后,貝聿銘拿著一塊完全透明的玻璃回來了,這是德國人用在噴氣式飛機(jī)上的玻璃,于是法國工程師們改造工藝,制造出了這樣的玻璃。貝聿銘的堅持,甚至間接拉高了當(dāng)時法國建筑領(lǐng)域的整體技術(shù)水平。

(圖源:貝氏建筑事務(wù)所)

當(dāng)金字塔建成之后,人們看見巴黎每日的天空映照在金字塔的光滑表面,建筑與每天的日色共生,都被深深震撼了,委員們口中“寒磣的鉆石”,變成了“從盧浮宮中飛出的巨大寶石”。

(圖源:Archdaily,攝影:Greg Kristo)

一個人要拓展自己的世界,從見自己到見天地,要裝得下委屈,鼓足勇氣往上攀登,才能有更大的成就。

03

“見眾生”:隱去建筑師,才能抓住作品的靈魂

1990年,73歲的貝聿銘決定從事務(wù)所退休,此后他只接手自己感興趣的項目,開始不再在乎建筑物的造型,而是著手研究不同的文明,和很多設(shè)計師那種特立獨(dú)行不同,貝聿銘沒有固定的風(fēng)格,他不是把自己已經(jīng)形成的套路拿到世界各地去用,而是讓建筑師隱去,讓建筑在不同的地域中有不同的狀態(tài),于是他晚年的幾個作品,更能牢牢抓住藝術(shù)和文化的靈魂。

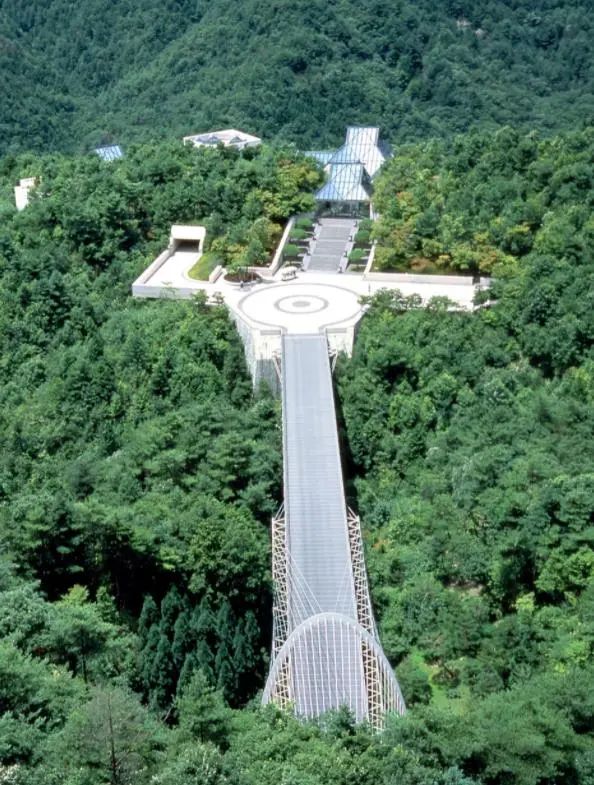

日本美秀美術(shù)館的設(shè)計,以東方文化為基礎(chǔ),靈感來源于《桃花源記》中一個“出人意料的入口”,貝聿銘在兩山之間建了一個長達(dá)200米的隧道,通過一條極具未來感的懸空橋?qū)⑺淼琅c美術(shù)館入口銜接起來,體現(xiàn)了“豁然開朗”的意境。

(圖源:Archdaily)

整個美術(shù)館與周圍的山林融為一體,建筑近80%埋藏在地下,展現(xiàn)出天人合一的東方美學(xué)意趣。

(圖源:Archdaily)

美術(shù)館的造型,仍然延續(xù)了貝聿銘對現(xiàn)代主義幾何風(fēng)格的探索,建筑內(nèi)部無處不在的三角形元素賦予美術(shù)館以硬朗、厚重的力量感。建筑室內(nèi)空間的玻璃屋頂,鋼結(jié)構(gòu)和墻體、燈具的設(shè)計,室外空間的鋼橋和隧道等,都體現(xiàn)了極高的工藝和科技水平,東方文學(xué)與藝術(shù)的深遠(yuǎn)內(nèi)涵也滲透到了美術(shù)館的建設(shè)工程之中。

在德國歷史博物館的設(shè)計中,怎樣處理好相隔200年之久的新老建筑的關(guān)系成為設(shè)計的關(guān)鍵。貝聿銘說:“我們現(xiàn)在已經(jīng)是21世紀(jì)了,必須做現(xiàn)代的建筑,但是也要尊重歷史。所以在這個項目里,我強(qiáng)調(diào)了新建筑的透明性,這樣可以避免和老建筑的風(fēng)格互相沖擊。在尊重歷史的同時也和21世紀(jì)的現(xiàn)代感保持一致。”

貝聿銘以一個略帶弧形,幾乎與主體建筑等高的玻璃廊廳,妥善地解決了同巴洛克建筑軍械庫之間距離上的沖突。

(圖源:貝氏建筑事務(wù)所)

2002年,85歲的貝聿銘決定開始做蘇州博物館,并將它親昵地稱為“我的小女兒”,貝聿銘將自己對故鄉(xiāng)的情感,對中國文化的理解,對幾何形體的熱愛,都融合進(jìn)了這座建筑里。

讓建筑能隱入城市文脈之中,是貝聿銘設(shè)計蘇州博物館的標(biāo)準(zhǔn),與貝聿銘共事過的中國建筑師林兵回憶,在設(shè)計蘇州博物館時,他曾經(jīng)讓大家在一大片灰白色的模型中尋找已經(jīng)設(shè)計完成的博物館,如果大家沒找到,就證明他的設(shè)計成功了。

(圖源:Archdaily,攝影:Chenxing Mi)

從表面看,蘇州博物館無疑是現(xiàn)代建筑,幾何造型、鋼結(jié)構(gòu)、片狀山石都不是傳統(tǒng)建筑的元素,但組合在一起,就品出了古典園林的韻味。

(圖源:貝氏建筑事務(wù)所)

蘇州博物館中的片石假山在灰白墻的背景下猶如古人筆下的遠(yuǎn)山意境,貝聿銘用三維空間重新詮釋了米芾的作品,是中國繪畫在現(xiàn)代建筑中的凝練再現(xiàn)。

(圖源:Archdaily,攝影:Chenxing Mi)?

卡塔爾多哈的伊斯蘭藝術(shù)博物館,是貝聿銘的封山之作。為了找到伊斯蘭文化的精髓,貝聿銘在中東考察數(shù)月,在一次又一次苦苦探尋中,貝聿銘漸漸悟出了自己想要追尋的是什么。

在卡塔爾,除了沙漠,最珍貴的便是陽光和水,他保留了伊斯蘭建筑中用到極致的幾何元素,創(chuàng)建了外觀簡潔、由大塊幾何圖形疊加而成的建筑,并讓建筑與沙漠中的陽光產(chǎn)生聯(lián)系。

(圖源:http://pei-architects.com/)

這座由不同幾何體組成的切面式建筑,變成了陽光的畫布,隨著陽光不斷變幻,它就像從遠(yuǎn)方走來的一位戴著面紗、身著長袍的神秘女人。

(圖源:unsplash)

見眾生,是最難的一個人生階段,見了眾生,便要漸漸將自我消減,從錘煉小我起步,最終成就無我。

結(jié)語

從一個熱愛建筑的少年,到建筑界的一代宗師,貝聿銘的一生,就是一個“見自己,見天地,見眾生”的過程。

貝聿銘身上有很多東西是我們無法復(fù)制的,比如門第、基因、家族文化這些先天條件,但我們依然可以追隨他的成長足跡,成為更好的自己。

哪怕是像貝聿銘這樣出身優(yōu)渥的大師,一生中都要無數(shù)次站在十字路口,遭遇不知道多少次質(zhì)疑,面對這些,最有力的回應(yīng)方式,就是確認(rèn)自己走在正確的路上,并一直走下去。

希望天堂中的貝聿銘先生,臉上也依然掛著他的招牌笑容。

(圖源:貝氏建筑事務(wù)所)

參考資料

《貝聿銘建筑探索》(黃健敏等 編著,出版:江蘇鳳凰科學(xué)技術(shù)出版社)

《百年貝聿銘:東方與西方,權(quán)利和榮耀》(李菁,賈冬婷 著,出版:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,生活書店出版有限公司)

作者:孫琬童

本文經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載自公眾號:鳳凰空間

精選文章: